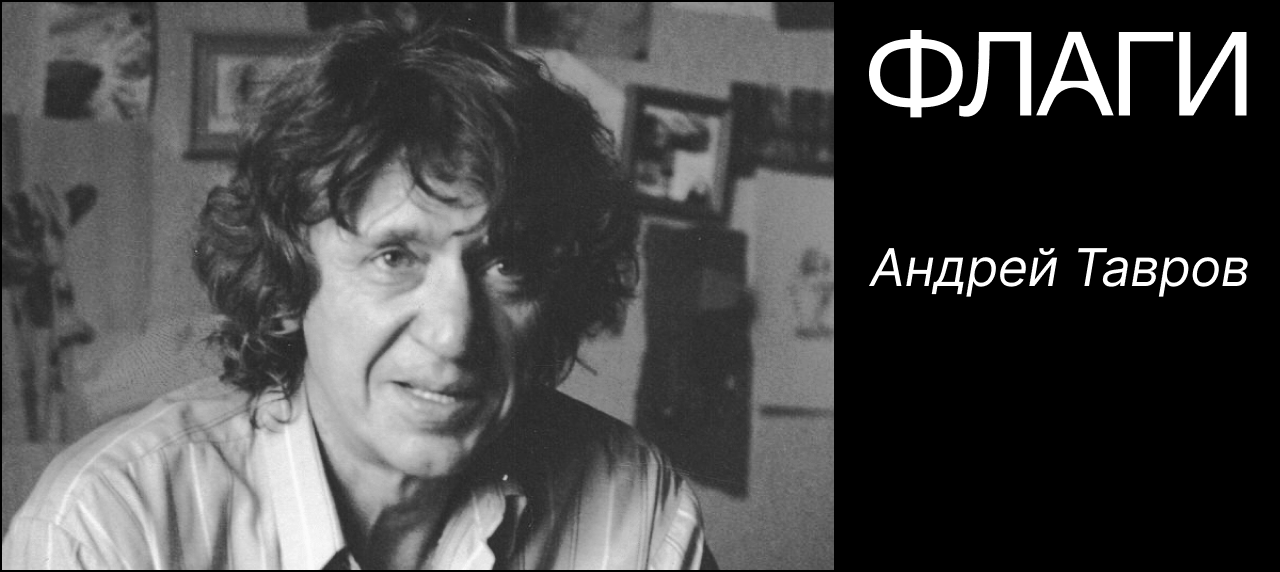

«Флаги». Спецномер. Андрей Тавров

Содержание

Тихое ослепительное исчезновение

Умер один из самых близких, самых дорогих моих друзей – великий русский поэт Андрей Михайлович Тавров, человек, равных которому я не встречал.

Я сейчас чувствую... тихое ослепительное исчезновение: да, пожалуй, лучше и не скажешь. Как будто погасла звезда размером со Вселенную – а её свет всё ещё летит к тебе, освещая твой путь.

Я узнал о его смерти спустя несколько дней – о ней не трубили в новостях: несмотря на всю свою величину, он никогда не был, не стремился быть медийной персоной. Узнал спустя несколько дней – и ещё несколько дней молчал, силясь осознать непредставимый масштаб этой потери – своей потери.

Я до сих пор не могу в это поверить. Я не могу поверить, что не могу так же, как раньше – и мне хочется сказать – «как всегда!» – написать: «Как Вы, Андрей?..» – и обсудить с ним его новую книгу, свои новые стихи, чувство этого непредставимо тонкого мира или недовольство современной литературой... «Как Вы, Андрей? – Как Вы, Алёша?..».

Мы всегда, сколько друг друга знали, общались вот так – не просто на «вы», а на «Вы» с большой буквы. И дело было не в разнице в возрасте, и не в чьём-либо пиетете – я думаю, я смею надеяться, по крайней мере, – что мы были достаточно духовно близки для самого интимнейшего «ты». И «Вы» здесь было – не отдалением, и не куртуазной вежливостью, а – как будто чем-то, образующим священное и тихое пространство теплоты – уважения – удивительного трепета и нежности... или даже нет, священное и тихое пространство, в котором струится свет – как тихим первым летним утром в старой библиотеке.

Он весь был – про такие пространства. Он весь был – из того мира, где это «Вы» между друзьями – как знак самой нежной любви. Где студенческая бессонница, белые тихие скатерти и черёмуха в росе, и сирень под первые аккорды Рахманинова ранним утром, и Чистые пруды под серебряным пасмурным светом. Где – Дом.

Для меня то, что Андрей ушёл – это не просто потеря близкого, любимого до молчания человека; это как ещё один знак, что та эпоха, в которой это всё было домом, сохранялось бережно и трепетно, как капля росы в июньских ладонях люпина – закончилась. И больше никогда, никогда не будет прежней.

Что-то из той России, которая ещё была – оставалась – самой любимой, хранимой в сердце Родиной. И вот – и эта ниточка оборвалась... Да разве это ниточка, впрочем. Это как стоять на краю тектонической плиты, апокалиптического разлома, видя, как в туман медленно, величаво, необратимо отступает – отдаляясь, – целый материк – целый мир. Отступает тихо и с достоинством, без драмы. Но от того это отдаление ещё необъятнее, ещё бесконечнее...

И – это ещё один разрыв, рассоединяющий, разделяющий с тем прошлым, которое было – когда деревья были большими. Когда уходят люди такого масштаба, как Андрей – мир сиротеет и замирает в своей немоте, потому что их некем заменить. Такого – уже не будет никогда. И этот масштаб, и этот масштаб потери – тоже как нельзя лучше символизирует конец эпохи – и наступление чего-то непредсказанно нового... «Сгорела, кончилась эпоха / Великих парусных судов...».

«Парусник Ахилл» – так называлась одна из его книг, вошедшая потом в эпохальный, богоборческий, вернее – богосозидательный поэтический сборник «Проект Данте», который я считаю одной из лучших книг, написанных когда-либо по-русски... А, возможно, что и самой лучшей. Не потому что автор хвастливо пытается переспорить Пушкина или Толстого. А потому, что эта книга – и вообще поэзия Андрея – вобрала, аккумулировала, как собирает в себя силу готовящийся выметнуться прыжком из воды дельфин – весь сумасшедший, кристаллический мир русского языка, всё дуновение духа: как колокол, как трепет черёмуховых соцветий под дождём, как первая любовь.

Воистину, соборность – о которой писал Соловьёв. Если кто и был её живым воплощением, так это Андрей со своей поэзией, которая была непредставимо, невероятно – на несколько космических парсеков – больше, чем всё то, что её окружало.

Была больше – и осталась практически непонятой... Нет, было множество публикаций, успешная литературная карьера, уважение коллег, сдержанные рецензии, но...

Его мир был слишком... не сложным, нет – слишком не-обыденным для большинства тех, кто его читал. Критикам хватало интеллектуальности – но не хватало реального духовного опыта. Он писал о том, что далеко выходит за пределы обычной человеческой реальности – о хлопке одной ладонью, о том, что приближает человека к Богу, к серебру и кусту, усыпанному белыми благоухающими цветами... а критики вежливо принимали это за заумные эксперименты. И обходили молчанием.

Уважение – уважение было. Уважение пополам с уважительным непониманием. Андрей сам часто об этом говорил.

Я помню, как мы познакомились. Это поразительно, но я сейчас осознал – мы дружили пятнадцать лет, и это, к счастью, достаточно немалый срок для того, чтобы быть благодарным за него жизни. Но как же мало, как же больно, несправедливо мало это для такой драгоценности общения, для такой дружбы. Мы довольно редко виделись – ох уж это вечное расстояние между Петербургом и Москвой, которое похлеще расстояния между разными континентами. И сейчас я бы отдал многое за то, чтобы как-то вернуться в прошлое – и оставить там на время все эти вечные дела, и просто видеть его почаще. Любоваться его теплейшей улыбкой, видеть в нём – вдохновенного вихрастого семидесятилетнего мальчика, юношу с глазами – как первая летняя роса, слушать его ласковый голос, которым он говорил, рассказывая – о Валдае и Патриарших, о Будде и о венецианских мостах, о своём детстве в послевоенном Сочи, о китайской поэзии и о лёгких сердцах аэропланов... обо всём на свете.

Я помню, как мы познакомились. Это тоже было настоящей поэмой понимания-непонимания – и для меня на тот момент было чудом, да и сейчас, пожалуй, остаётся чудом – я не знал, что так бывает.

Я тогда – совсем маленький, страдающий, неоперившийся – прочитал его поэму «Самурай». Прочитал – и задохнулся от непереносимой, непредставимой красоты бытия, которую – я думал, невозможно, вне человеческих сил – настолько точно поймать в слова. Потому что она – за пределами слов. А ещё – задохнулся от чувства узнавания. Я тогда очень серьёзно практиковал буддизм, и в своём непосредственном чувственном опыте знал, что это – ощущение непрерывной целостности бытия, и свет, струящийся сквозь руки, и лица Богов, проступающие через смерть, и игра, сквозь которую ты идёшь, рассыпаясь вихрем лепестков. Интересная у меня была юность, что и говорить. Я знал – но это были переживания... настолько внутренние, что их в принципе невозможно описать – как невозможно точно назвать цветные пятна на внутренней стороне глаза, они у каждого свои.

А в этих стихах они были описаны – описаны так точно, что я недоверчиво смеялся и заучивал наизусть строки, неповторимые и живые, как зеркальный карп коана, сияющие, как жемчуг на снегу, и снова забывал их...

А потом я где-то нашёл (у кого-то выпросил) его адрес и написал ему письмо. Где всё это изложил – развёрнуто и с метафорами, с цитатами из буддийских священных текстов, которые напомнили мне его стихи.

Мы были тогда не знакомы, он не знал о моём существовании, я не имел никакого веса и имени в литературной тусовке, и у нас была огромная разница в возрасте.

Я написал – и отправил «в молоко». Будучи абсолютно уверенным в том, что мне никто не ответит – художники такого масштаба обычно обоснованно заносчивы, да и – я вообще не был уверен, что я со своим восторгом попаду хотя бы относительно близко к цели, возможно, он видит свои стихи совсем по-другому...

А он мне – ответил. И ответил он... вот, сейчас я специально нашёл это письмо в своей старой почте – оно там сохранилось, какое же это счастье!..

Ваше письмо меня не просто порадовало, оно доставило вместе с собой тот общий воздух для дыхания, который по сей день является самым чудесным даром разделенной глубины. То, что моя поэзия, достаточно герметичная по привычным отзывам тех, кто с ней знакомится, может быть и открытой и вдохновляющей – для меня огромный стимул и радость. Да что я говорю – просто праздник эти чудесные вибрации в резонанс. Я благодарю Вас за щедрость и внимание.

Ваше письмо говорит о том, что Вы находитесь в духовном движении, которое для меня – единственно важно, без которого все остальное либо не высвечивается, либо теряет смысл. Есть высшие наши территории, в которых мы – не то, что в бытовом измерении, те, на которых, к сожалению не удается поселиться, но пребывание возможно – именно там мы истинные, а пространство и время – наши согласующиеся с нашими устремлениями друзья.

И вот тогда я чуть ли не впервые понял, что есть такие люди – которые Настоящие. То есть – те, которые свои устремления и чаяния не снимают, как пиджак, придя домой и плюхнувшись к телевизору. Они ими – живут, живут в пространстве создаваемой ими поэзии, и видят смысл своего бытия именно в этом.

После этого завязалась длительная переписка, вылившаяся в одну из самых восхитительных дружб моей жизни. Я писал ему очень много о его стихах – а он мне о моих. В итоге под его попечительством в их с Вадимом Месяцем издательстве «Русский Гулливер» вышла моя книга – моя первая книга, и это была оказанная мне большая честь, поскольку в целом это издательство публикацией «неофитов» не занималось...

Но, впрочем, вся эта литературная кухня не очень сейчас важна; она важна только потому, что хочется сказать о вписанности всего этого в жизнь – в благодарность! – потому что важнее всего на свете мне тогда было быть услышанным!.. И я получил этот подарок – во многом благодаря ему.

Но сейчас важнее поэзия. Что можно сказать о поэзии Андрея – и что можно сказать о ней сейчас, – особенно сейчас?.. Во всех заметках, посвящённых его смерти – возмутительно, унизительно скупых для человека такого культурного масштаба – сухо написано, что «он был главным представителем поэтического течения метареалистов». Что, в сущности, абсолютная правда.

И что, в сущности, не говорит о нём и о его поэзии абсолютно ничего – как не описывает трепещущий на ветру налившийся солнцем первый весенний лист химическая формула его сахаров.

Я не буду сейчас анализировать метареализм, роль Андрея в нём, его духовное родство с его поэтическим «камертоном» Алексеем Парщиковым – обо всём этом, надеюсь, напишут и без меня (надеюсь!!).

Но мне сейчас хотелось бы попробовать сказать о том, кем он на самом деле был – в поэзии. Хотя я и понимаю, что эта задача настолько же очевидно-невозможная, как предугадать полёт бабочки или описать на уровне понятной школьной логики буддийский коан, дышащий свежестью и холодком блаженного сумасшествия.

Кем он был в поэзии?.. Восток и Запад. Иероглифичность и соборность, податливая тишина внутри храма – и стены из рисовой бумаги.

Холодная сталь парадокса, прохладный завиток пиктограммы, освежающая тишина теннисного корта, прихотливые извивы скрипичного грифа венецианской гондолы. Экстаз религиозного мистика на Кресте, тяжёлое брюхо чудовищного дирижабля, серебряные доспехи крестоносцев и мокрая от дождя сирень шестидесятых годов, возле здания Университета...

Он был... нарушителем границ и создателем границ. Нарушителем – потому что посмел, осмелился – всерьёз говорить о метафизике в эпоху всепобеждающего на тот момент постмодерна; за что и стал вечной персоной нон-грата среди «прозаической» русской поэзии конца XX – начала XXI века.

И создателем – потому что он смело, блаженно и страстно как Микеланджело, освобождающий ангела из каменной глыбы, конструировал – форму и формы, чудовищные, как купола храмов, нагромождения – куда там венкам сонетов! – оборачивающиеся лёгкостью воздушного корабля, одуряющим масштабом крыла бабочки.

Он обладал фантастической, немыслимой эрудицией – невозможно столько знать, столько помнить, оперировать такими культурными масштабами и ландшафтами – и оставаться в своём уме. Но он – оставался, возносясь куда-то к блаженному ренессансному зодчему, держащему в уме всю сновидческую арифметику собора.

Он умел строить звукопись так, что язык – взрывался волнами бугрящихся океанских мускулов, пенился гроздьями аквалангистских пузырьков в стакане содовой, осторожно касался щеки солнечным светом, застывал в немом напряжении мрамора – чтобы увидеть себя в бритвенно-холодном лезвии за секунду до взмаха.

Он умел описать действительно сложные области духа – сложные, доступные не всем. Чтобы попасть туда, нужно долго молиться. Или долго пребывать в медитации. Или долго ловить лезвием меча солнечный луч в додзё. Или долго, молча смотреть на качающиеся в поле травы, на холме, обеззвученном ветром – примерно таком, на котором стоял в немом изумлении отрок Варфоломей.

Он всё это умел... Но важнее другое – ЗАЧЕМ он это делал. И вот тут на первый план выходит то потрясающее духовное Делание, бывшее его смыслом, яростное, практически алхимическое преобразование реальности. Или – что точнее – созидание её.

Редко, очень редко когда встречаешь стихи такие, чтобы они могли сравниться красотой с плотским миром. Обычно всегда мир – как оригинал, и искусство – как оттиск. Сложно сравняться с Творением... Стихи Андрея – одни из тех немногих, что не спорили с миром и не описывали мир – они вставали с ним наравне.

И весь его духовный поиск, всё его творчество, вся его жизнь в этом творчестве – были нескончаемым процессом постройки Храма: радостного храма человечества, где резвятся античные дельфины, где крутятся, позвякивая загадочно, барочные астролябии и мобили из шестидесятых, где рукопись, найденная в Сарагосе соседствует с банкой из-под кока-колы, оброненной пьяным весенним московским подростком – и взлетает белым голубем из рук девственницы, всё ждущей и ждущей своего Единорога...

Каждый раз, общаясь с Андреем, каждый раз, читая его стихи, я поражался – и этому масштабу, и тому счастью, той чести, которая выпала мне – свидетельствовать этой постройке Храма, грандиозного и нежного, как Саграда Фамилия солнечным барселонским утром. Общаться с его главным архитектором, купаться в лучах его тепла и его доброй, как будто бы немного растерянной гениальности...

Мне хотелось кричать – люди, посмотрите, кто живёт рядом с вами!.. Мне казалось невозможным, почти несправедливым это счастье – соседствовать с этим ожившим Кёльнским собором. Это как дружить с Данте во время написания «Божественной Комедии», как быть учеником Платона. Что-то нереальное. И это было...

...Было. Так дико, так странно и непривычно говорить об этом в прошедшем времени – хотя я всегда понимал, что рано или поздно это закончится. Но – так не верится всё ещё – что теперь я не могу, как раньше, открыть почту и начать – «Дорогой Андрей...». Так больно тянет внутри, что я не смогу уже прислать ему одно своё стихотворение, которое написал весной – и почему-то тогда показывать не стал...

Не могу поверить в это прошедшее – свершившееся – завершившееся.

Я, пожалуй, не горюю о смерти. В нашей культуре принято изображать смерть в страшных красках – и хоть она и правда страшна, и «приходит с целым мешком отвратительных инструментов» – всё же иногда и она бывает благом. Я думаю, что благом было – раз уж была тяжёлая болезнь – умереть в чистом состоянии духа, не измученным борьбой с ней до полной потери себя.

А самое главное, что я сейчас – думаю?.. – да нет, чувствую, пожалуй!.. – это то, что такие люди, как Андрей, не умирают, и уж точно – не достаются жадной земле. Они просто меняют своё агрегатное состояние, и превращаются в свет, в саму материю своей поэзии. Переходят к существованию – везде, видя с небесных престолов светлые облака и лёгкие, как мысль, аэропланы. И нас, смешных.

Я думаю, Андрей, Вы побороли своего Минотавра – и встретили Богиню, о которой говорили с такой нежностью.

Поэтому о Вас я не горюю, нет – о вас я тихо печалюсь, светло скорблю, благодаря. Горюю я скорее о нас – оставленных, осиротевших без Вас.

Но – что нам остаётся, когда уходят такие полубоги, как Вы? – только хранить их свет, передавать из рук в руки, быть наследниками.

...Я напишу Вам эссе о Вашей книге, Андрей. Простите, что я не успел тогда.

Но я его напишу – и буду писать его светом, достойным Вас.

Спасибо Вам – за всё.

Тихое ослепительное исчезновение – один из последних постов Андрея на странице в facebook.

Кто мог лучше – тише – точнее сказать об этом?..

«У караульных налегке сегодня душа»: отклики молодых поэт:ок на смерть Андрея Таврова

Поэтические тексты, составляющие подборку, были написаны практически сразу после новости о смерти Андрея Таврова, и поэтому они представляют особое временное измерение поэтического диалога. Это реплики, возникшие «вслед»: не только за особым художественным видением, но и за ощущением утраты, пустоты, внезапно возникшей на месте узла, связывающего несколько поколений.

Прямо сейчас в издательстве SOYAPRESS можно оформить предзаказ книги «Гимназистка», последнего романа Андрея Таврова.

Евгения Либерман

***

я ушёл на войну я рождаюсь в избе опять

- Андрей Тавров

Люди не говорят категориями небытия.

Я есть.

Что такое нет меня?

Как поёт земля без меня?

Как сад разбуженный шумит без меня?

Они не говорят и категориями будущего,

ведь на краю, на лезвии ночи их ждёт «нет».

Я? Нет?

Ночь будет длинной.

Укрыться негде.

Возьмёт за глотку –

не пикнешь.

Я утвердился потому лишь,

что был рождён,

что писал,

что улыбался и отдалял дружбой с молодыми

растворение в зияющей Лете.

В не поднявших сегодня глаза к светлому небу –

и моя юность.

Пока зрачки живущих съедены чёрной,

как пожирающая вода,

скорбью,

я, вечный, говорящий, не смею

коснуться их страниц шариковой ручкой:

ненарочная чёрточка на бумаге

разорвёт бинты утешений,

и кровь снова потечёт неостановимо.

Так невосстановимо хлестала жизнь во мне,

пока я был.

А что я нынче?

Что значит «был»?

Я есмь воскресение и песня.

Я есмь задумчивый взгляд господень,

он отражается в моих очках.

Изнутри всё видится изломанным,

надтреснутым,

головы – поникшими, как хризантемы без воды.

Только Господь-поэт чист,

как конский вольный бег в туманных полях.

Люди не говорят категориями небытия.

Я не был,

но – есть

наперекор ночи.

22.09.2023

Артём Соложенков

***

Андрею Таврову

как охарактеризовать пространство куда

уходят списанные поезда

и рельсы молчат дрожью

их объемлет нерукопожатный лес

гол как сокол околён как нерв

замыкающий в заморозках в молчании перв

дерзк светл почти исчез

разлит к подножью

так под нос оступаясь пою

изморозь немую не мою

возникающую от а до ю

на окне туда

куда бредут исписанные поезда

и хотя по обыкновению привычке непоправимо

воздух у подножья дрожит и льготен

ощущаешь ты галл иль гот

кашляя блуждая один

провожая взор от руин до льдин

пытающийся вглядываться в письмена

не различая времени сна и дна

на пепелище рима

Евгений Гаврилин

***

Настаёт только то, что уже настало внутри

- Андрей Тавров

всё было: небо бело ветер в листьях

тропа в лесу шнурующая реальность

воздушный путь и луч рассвета лился

по капле крови-янтаря в грааль но

уход в отсутствие под сердцем жил как время

стрелой часов прокалывал аорту

как бег секунд в рассыпавшийся жемчуг

виска биение веков бои во рту и

прозрачный вкус железа в эту осень

разлившийся в тумане скрывшим реальность

черты домов сменив на смерти просинь

отсутствие тропы развод эмали

подделка жизни не казалось прочной

отделка реальности сходила перламутром

всё было так пока не стало прочим

и запятой не отделило утро

от жизни

Дмитрий Сабиров

м

Андрею Таврову

Нет, ещё не пора скатывать шарики

из теста, из снега, потому что пора

для этого не наступает. Обычно хор

вторит на этом месте, поднимая фонарики,

но сейчас и без них столько света,

что хватит и на плач, и на слепоту

и на то, чтобы просто не верить в это

и выискивать комариную в воздухе норку.

Как яблоко назовёшь, так и будешь жить,

так и поплывёшь на ялике его хруста.

Из надреза ногтём на дуновении выпала буква т

и осталась с неразличимой границей ВЕРА.

У караульных налегке сегодня душа,

от чего, что ни спрошу вслух, улыбаются:

«Человек держал крепко. Это сам шар

улетел белой тарелкой с румяной каймой»

22 сентября, 2023

Евгения Цориева

***

А я и не уходил – мы вместе вышли из превращений и вместе уйдем снова

- Андрей Тавров

Икар наверняка хотел узнать какое солнце на вкус

оно ведь скорее всего не желтое а

как несколько миллионов градусов Цельсия

(варьируется от одного до десяти)

к солнцу прямиком летают селезни-голуби-соловьи

отрывают от него по лучику и приносят людям.

я спрашиваю у поэта

как жить когда уже год идет война? как писать

не о ней как думать

не о ней как говорить?

поэт кивает.

в комнате пахнет ладаном и на него приходится дышать.

а в потолке комнаты летают киты-людоеды

а в китах-людоедах летаю я

нахожу сфингу-соловья цингу-соловья

научаюсь говорить.

(и всё-таки солнце на вкус как фимиам и двадцатилетний пуэр)

поэт говорит что есть λόγος

а есть слово.

а когда поэт умирает

и сколы в сервизе поэта заполняет чужое горе

и сколы в лице поэта заполняет свет

все что есть становится обычным словом.

я спрашиваю у поэта

как не думать о деревьях

вырастающих за одно мгновение

когда на землю сбрасывают бомбу?

как не думать о плывущих в траве церквах?

как не думать о Циолковском?

как найти в слове λόγος?

поэт не отвечает.

22.09.2023