Асемическое письмо на постсоветском пространстве

В этой статье я расскажу об одном из направлений современного неинституционального искусства. Оно зародилось в конце 1990-х годов и постепенно развилось до международного движения. Я начну с общего описания асемического письма, сжато изложу его предысторию, генезис его понятия и поразмышляю о творчестве пяти асемических авторов, проживающих или проживавших в странах бывшего СССР.

Между словом и образом

Асемическое письмо – творческая техника, которая производит нечитаемые тексты, балансирующие на границе между литературой и изобразительным искусством, лишенные стабильного содержания. Асемические работы похожи на неразборчивые каракули, они бомбардируют зрителя неузнаваемыми знаками и непонятными символами, которые обещают смысл и значение, но никогда не выполняют свои обещания. Этот творческий подход привлекает наше внимание к границам, к зазорам – между текстом и образом, смыслом и бессмыслицей, письмом и рисованием, субъективным и бессубъектным. Асемическое письмо учит своих читателей понимать, проживать, ощущать и осмыслять состояние пограничного существования.

На первый взгляд может показаться, что это довольно рафинированная техника: автор должен попасть в очень узкий зазор, выйти за пределы классификаций, которые очень прочно схватывают свои предметы. Вот текст, а вот образ, а вот возможные их гибриды (визуальная поэзия, бук-арт, дизайн и прочие). Но чтобы выпасть из всех этих категорий, кажется, нужно приложить существенные усилия и изобретательность, отточить и очистить творческий метод, включать рефлексию на каждом шагу. И тем не менее, асемическое письмо окружает нас буквально повсюду: детские каракули, имитирующие письмо; расплывшиеся тэги юных граффитистов; почерк врачей; надписи на незнакомых читателю языках; штрихи и загогулины, которые рисуют в блокнотах на скучных заседаниях. Поэтому правильнее будет сказать, что асемическое письмо скорее на стороне спонтанности, бессознательного, живой игры сил, которая ускользает от структурирования и не стремится к категоризации.

На это указывает и предыстория асемического письма, которую мы можем обнаружить в области изобразительного искусства. Австралийский писатель Тим Гейз, один из основателей асемического направления, считает, что в число прототипов этой техники входит «дикая скоропись» китайского каллиграфа Чжан Сюя (VII-VIII вв. н.э.). По преданию многие его работы выполнены в состоянии алкогольного опьянения; проснувшись наутро после интенсивной творческой деятельности, автор уже не мог повторить приемы, которые открыл накануне. В этом случае протоасемическое письмо появлялось в момент расфокусировки сознания, когда движения тела не достигали поставленных целей. Языковое сообщение смешивалось с шумом, который алкоголь привнес в жизнь организма – жесты руки становились неточными, размазанными, скомканными; знаки подвергались коррозии, теряли узнаваемую форму… Такое письмо можно было бы назвать автоматическим, но, если сюрреалисты искали способы выражения бессознательного, то в случае Чжан Сюя попытка самовыражения сознания терпела продуктивный, творческий крах.

Именно поэтому я бы подчеркнул не автоматический, а экспериментальный характер асемического письма и его близость к таким авангардным течениям XX века, как визуальная поэзия или леттризм, к практикам японских групп художников «Бокуздин кай» и «Гутай». Эти эксперименты в поле визуальной выразительности языка, как мне кажется, носят синтетический характер. Здесь авангард стремится произвести гибрид буквы/слова/сообщения и образа, воплотить язык в зримой материальности, показать, как форма слова господствует над его содержанием. Асемическое письмо же ищет промежуток между словом и образом, в котором, кажется, и происходит самое главное – постоянное движение, скольжение и смещение смыслов, их деструкция и дезорганизация. И это в теории узкое пространство на практике оказывается широким полем для экспериментирования. Оно еще не вполне отрефлексировано, слабо охвачено институциями и поэтому дает доступ к тем потенциалам, которые некогда оживляли искусство авангардистов.

Эксперименты асемических авторов с образом и значением все же тесно связаны с изобразительным искусством и литературой, хотя бы на уровне генезиса понятия. Термин «асемическое письмо» был сформулирован в 1998 году в переписке американского художника и поэта Джима Лефтвича с уже упомянутым Тимом Гейзом. Они рассуждали о возможностях разрушения языковых конвенций, текста, синтаксиса, слова и буквы. В результате Лефтвич предложил концепцию асемического произведения, полностью лишенного значения, которая задает идеальный горизонт этой деструктивной интенции. Устранение значения оказывается труднодостижимым идеалом потому, что сознание может найти смысл в любой вещи или явлении. Лефтвич даже говорит о «пансемии», повсеместном присутствии значения – в фактуре камня, течении воды, языках пламени и, конечно же, в фигурах облаков. С этой точки зрения «чистая» бессмыслица может показаться практически невыполнимым трюком. Поэтому на практике асемическое письмо связано скорее с интенцией к разрушению значения, чем с ее полной реализацией.

Это понятие асемического письма продолжают развивать и уточнять многие теоретики и практики, появляются новые его прочтения (например, как формы каллиграфии), асемическое письмо видят и как пост-литературную, и как художественную практику. Сегодня с ней ассоциируют огромное количество произведений искусства. Большую роль в распространении понятия и практик асемического письма сыграла мейл-арт сеть, журнал «Asemic» (создан Тимом Гейзом в 1998 году) и блог/онлайн-галерея «The New Post-Literate», которую в 2008 году запустил американский асемический писатель и издатель Майкл Джейкобсон. Идея асемического письма вызвала большой энтузиазм среди слабо институционализированных художников, эта практика быстро распространилась по всем континентам и множеству культур. Мне недоступна статистика по количеству активных асемических авторов, но опыт и интуиция подсказывают, что их должно быть не менее сотни.

Асемическое письмо в России и Беларуси: лихие 2010-е

Русский перевод термина asemic writing появился относительно недавно. Однако, в России и сопредельных странах, работы, которые можно классифицировать как асемические, присутствовали задолго до апроприации соответствующего термина – достаточно вспомнить эксперименты русских футуристов с заумным языком. Тем не менее, появление термина в рунете, на мой взгляд, помогло переориентировать уже происходящие процессы, дать художникам и писателям материал для размышлений и новые возможности для самоидентификации.

Насколько мне известно, дискуссия об асемическом письме на русском языке началась с публикаций литературно-художественного журнала «Слова», который я издавал совместно с драматургом Инной Кирилловой (2007-2018). В шестом номере журнала появились переводы эссе Тима Гейза и интервью с ним. Затем вышли переводы интервью с Майклом Джейкобсоном и Дэвидом Широ (асемический автор из США, выделяющийся своей техникой переноса асемических паттернов с рельефных поверхностей на бумагу), а также перевод его эссе, рецензия на книгу Тима Гейза «100 сцен» и критическая статья об асемическом письме белорусской художницы, поэтессы и исследовательницы литературы Екатерины Самигулиной. Работы асемических авторов публиковались и в литературно-художественном журнале «Другое полушарие», который издавал поэт и художник Евгений В. Харитоновъ.

В 2010 году в Смоленске состоялась «Первая выставка асемического письма в России», в которой приняли участие 19 авторов из России, США, Австралии, Финляндии, Франции, Мексики и других стран (курировали выставку я и Инна Кириллова). В 2011 году редакторы журнала «Слова» организовали следующую выставку – «Дэвид Широ в Смоленске», на которой были представлены репродукции асемических работ американского художника. В 2012 году в Могилеве прошла «Первая выставка асемического письма в Беларуси», которую курировала Екатерина Самигулина. В выставку вошли репродукции прото-асемических работ от Чжан Сюя до Кристиана Дотремона и работ современных асемических авторов из Беларуси, США, Финляндии и других стран. В 2015 году в Смоленске прошла выставка-презентация 15 номера журнала «Asemic» под названием «БезСлов» (роль кураторов вновь взяли на себя я и Инна Кириллова). В 2016 году в Москве в Зверевском ЦСИ прошла «Первая международная выставка абстрактной каллиграфии» (куратор Алексей Мелёшкин), на которой были представлены асемические работы авторов из России, Беларуси, Германии и других стран. Параллельно с этими процессами начали появляться первые научные публикации об асемическом письме на русском языке. Одним словом, можно сказать, что к середине 2010-х годов сформировалась почва для осмысления асемического письма в сообществе русскоязычных художников и теоретиков.

Чтобы показать, в каких формах асемическое письмо присутствует в постсоветском культурном пространстве, я хотел бы обсудить творчество пяти авторов: Дмитрия Бабенко, Юлия Ильющенко и Екатерины Самигулиной (речь пойдет об их совместных работах), Эдуарда Кулёмина и Вилли Мельникова. Есть несколько оснований для такого выбора. Во-первых, я довольно хорошо знаком с их творчеством, что повышает шансы на адекватные обобщения. Во-вторых, все эти авторы эксплицитно определяли свои работы как асемические, все они публиковались в асемических журналах и участвовали в асемических выставках. В-третьих, я хотел бы почтить память покойных Дмитрия Бабенко и Вилли Мельникова и лишний раз напомнить об их вкладе в культуру. И, наконец, в-четвертых, эти авторы используют важные, на мой взгляд, концептуальные ходы, которые проявляют специфику асемического письма как творческой техники.

Безусловно, эти авторы никоим образом не исчерпывают все богатство приемов и концептов, употребляющихся асемическими авторами на постсоветском пространстве, однако, силы мои ограничены, как и объем этой статьи. Поэтому я могу лишь предложить читателю познакомиться с работами Светы Литвак, Александра Моцара, Володимира Бiлика, Юрия Гика, Евгения В. Харитонова и многих других.

Я также хочу оговорить способ дальнейшего изложения. В каждом случае я буду начинать с общей характеристики автора, которая направлена скорее на выявление основных идей и принципов, проявляющихся в его или ее творчестве. Я воздержусь от позиционирования этих авторов в историческом и современном контексте, поскольку меня больше интересует, так сказать, философское содержание их работ, те концепты и проблемы, к которым отсылает их творчество. Абстрактные рассуждения я дополню интерпретацией конкретных работ, отчасти с тем, чтобы продемонстрировать возможные способы чтения асемического письма (безусловно, существует бесконечное множество таких способов), отчасти для того, чтобы показать, как абстрактные принципы управляют конкретными творческими решениями.

Жизнь материи в работах Дмитрия Бабенко

Дмитрий Бабенко (1970–2022), художник, жил и работал в Краснодаре. С 1994 года включился в мейл-арт сеть и в международное неинституцональное арт-сообщество в целом. Известен, прежде всего, как бук- и мейл-артист. В 2011 году принял участие в «Первой выставке асемического письма», некоторые свои работы идентифицировал как асемические.

Первое, что я отмечаю в работах Бабенко – их материальную весомость. Бабенко часто использовал материалы с выраженным рельефом – шершавый картон, плотную бумагу, фактурное дерево и ткань. Этим, видимо объясняется особое ощущение плотности, которое я замечаю в себе, разглядывая работы Бабенко. Это полновесные, замкнутые объекты, которые хочется потрогать, исследовать, каким-то образом употребить. Такое приглашение к взаимодействию определяется и с материальной, и с формальной точек зрения: выбор материала обеспечивает обилие деталей работ, их сложную структуру и неравновесное распределение плотности в них, а форма всячески поддерживает и развивает в зрителе тягу к прикосновению (в случае бук-арта это становится очевидным и неизбежным). Поэтому я бы отметил в работах Бабенко мощный тактильный момент, который развивается на основе той визуальной образности, которую они поставляют в чувственный аппарат. В связи с этим вспоминаются размышления Делеза и Гваттари о гаптическом зрении из «Тысячи плато». Глаз, считают философы, может быть осязающим; существует особый способ зрения, который обеспечивает близость, соприкосновение с объектом, которое можно противопоставить отстраненному восприятию издалека, порождающему разделение и иерархию между субъектом и объектом. Работы Бабенко, на мой взгляд, провоцируют, развивают, и, может быть, даже воспитывают гаптическое зрение.

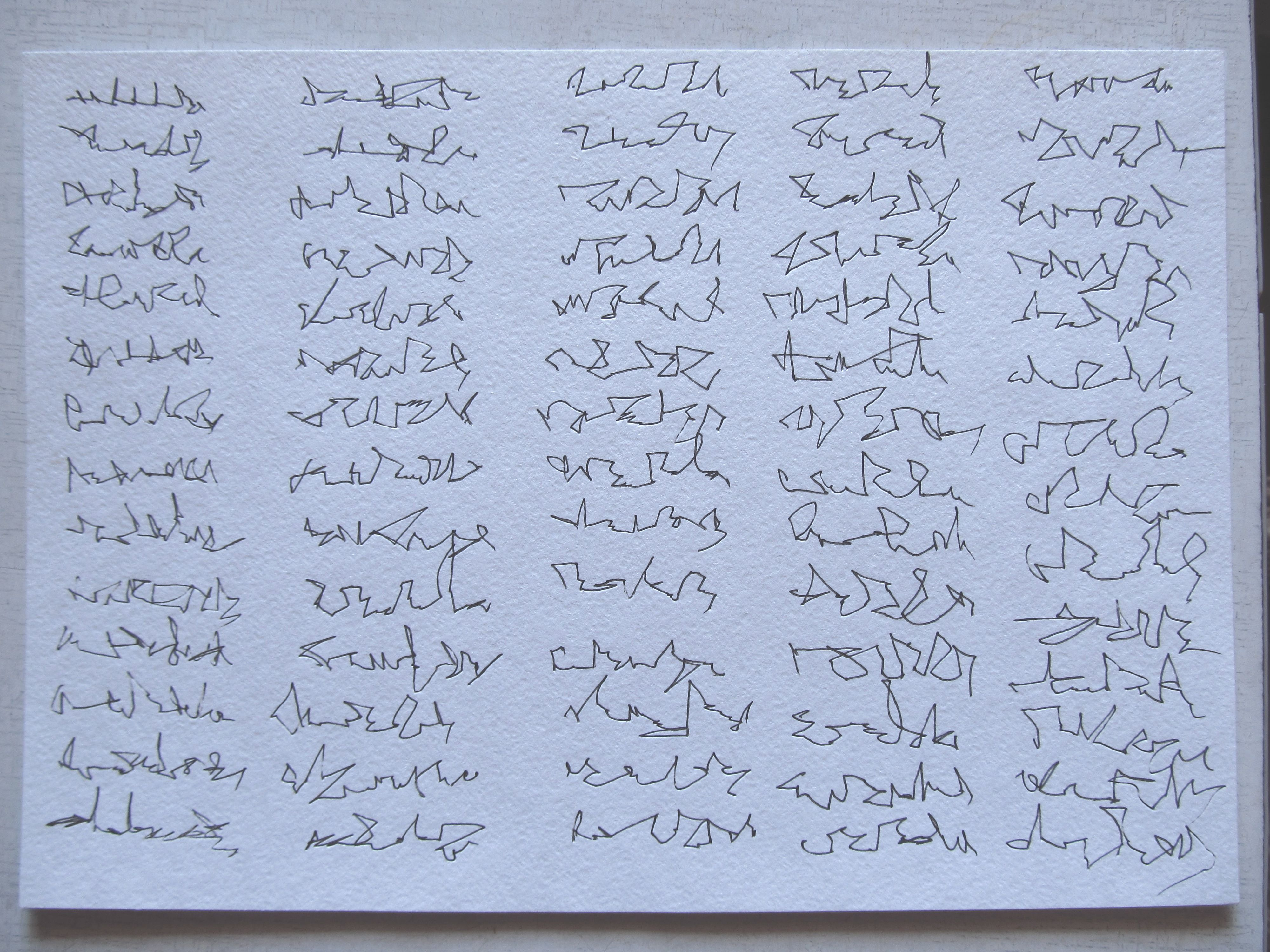

Дмитрий Бабенко. Text (2010)

Дмитрий Бабенко. Text (2010)

Работа Бабенко «Text» (2010) выставлялась на «Первой выставке асемического письма в России». Три самостоятельных фрагмента из плотного картона при сборке образуют незавершенный прямоугольник – на долю зрителя достается лишь три четверти текста. Интересно, что каждый из фрагментов пришел к кураторам выставки в отдельном конверте. Сразу же закралось подозрение, что последняя четверть потерялась где-то в бесконечных кишках почты России. Но нет, автор изначально предполагал такую незавершенность формы и содержания, а пересылка частей текста в отдельных конвертах была, быть может, смелым вызовом художника судьбе, который, к счастью (или нет?), остался безнаказанным.

Плотный картон покрыт толстым слоем краски, что еще больше утяжеляет работу, добавляет ей рельефности и детализации. Массивная «рама» с кроваво-красными вкраплениями доминирует над невнятно-серым фоном, который, в свою очередь, подавляет нечитаемый текст. Пожалуй, это случай, когда сообщение сводится к тому, что медиум его сожрал. Или, если посмотреть несколько шире, в работе Бабенко присутствует возражение против популярного с середины XX века представления о том, что материальность формируется языком, что (социальное) бытие конструируется порядками и правилами, которые определяют возможность высказывания. «Text» парадоксальным образом воплощает торжество внеязыковой реальности, ее самостоятельности, непокорности. И отсутствие части текста можно трактовать как беспощадное вторжение природных сил, искажающих и трансформирующих языковое сообщение.

Проявление этих смыслов стало возможно благодаря кропотливой работе художника. Как мне кажется, работы Бабенко сложны и полны деталей не только из-за выбора материала, но и потому, что он тщательно продумывал и прорабатывал каждый аспект своих произведений. Эти неожиданные в наше время серийного производства трудолюбие, неспешность и последовательность напоминают нам: искусство, как и все человеческое, рождается из труда, т.е. из такого соприкосновения тел, в котором власть и агентность никогда не переходит всецело на одну сторону.

Юлий Ильющенко и Екатерина Самигулина – асемическое письмо с социальным звучанием

Теперь я хотел бы обратиться к примеру асемических текстов, созданных в соавторстве – работам Юлия Ильющенко и Екатерины Самигулиной. Юлий Ильющенко (также известен как Karen Karnak; род. 1985) живет в Минске, пишет стихи и создает визуальные работы. Екатерина Самигулина (род. 1988) совмещает интерес к литературе и визуальному искусству, дополняя его исследовательской работой в области литературоведения. Также живет в Минске.

Ильющенко выражает свое отношение к асемическому письму следующим образом: «Для меня есть разделение на asemic writing и asemic art. Первое явление лежит в границах постлитературы. Оно выразительно и идейно мне ближе, так как позволяет автору работать в зазоре между языком и эмоцией. И более того, на визуальном уровне позволяет делать отсылки к тому или иному языку. Именно поэтому работы, похожие на арабскую вязь, сделанные в Берлине в далеком 2016 году, кажется, спровоцировали такую реакцию «страха», что был вызван наряд полиции. А значит в таком письме сохраняется «социальное» и «политическое» напряжение. Asemic Art развивается в целом по канонам абстрактной живописи, и, как мне кажется, использует письмо как прием – не более, что в итоге уводит письмо в декоративность и дизайн. Приятно глазу, но лишено критического высказывания» (из личной переписки). Ильющенко, таким образом, стремится к чистоте стиля и творческого приема. Для него важны разделения, которые помогают получить феномен в чистом виде.

Самигулина трактует асемическое письмо более широко, делая акцент на его универсальности: «Сегодня я рассматриваю асемическое письмо как некую разновидность колангерства, когда вместо работы с грамматикой, фонетикой и т.д. создатель концентрируется на эстетике антизнаков и личной мифологии, которую можно в них выразить. Я говорю "сегодня" потому, что за счёт своей "бессмысленности" асемическое письмо – идеальная протеическая форма для воплощения любых идей (и художественных, и политических), и мой подход к этому явлению менялся не раз. И, вероятно, ещё не раз изменится» (из личной переписки).

Эти установки вступают в резонанс в совместных работах художников. Часто они выполнены с применением небольшого количества материалов, средств и приемов. Асемическое письмо Ильющенко и Самигулиной проявляется, прежде всего, как письмо в обыденном его понимании – как фиксация жестов руки, как нанесение послания на поверхность. И, как показывает пример, приведенный Ильющенко выше, такое «чистое» письмо вступает в неожиданный резонанс с контекстом. Оказывается, что форма произведения может задевать глубоко залегающие нервы социума.

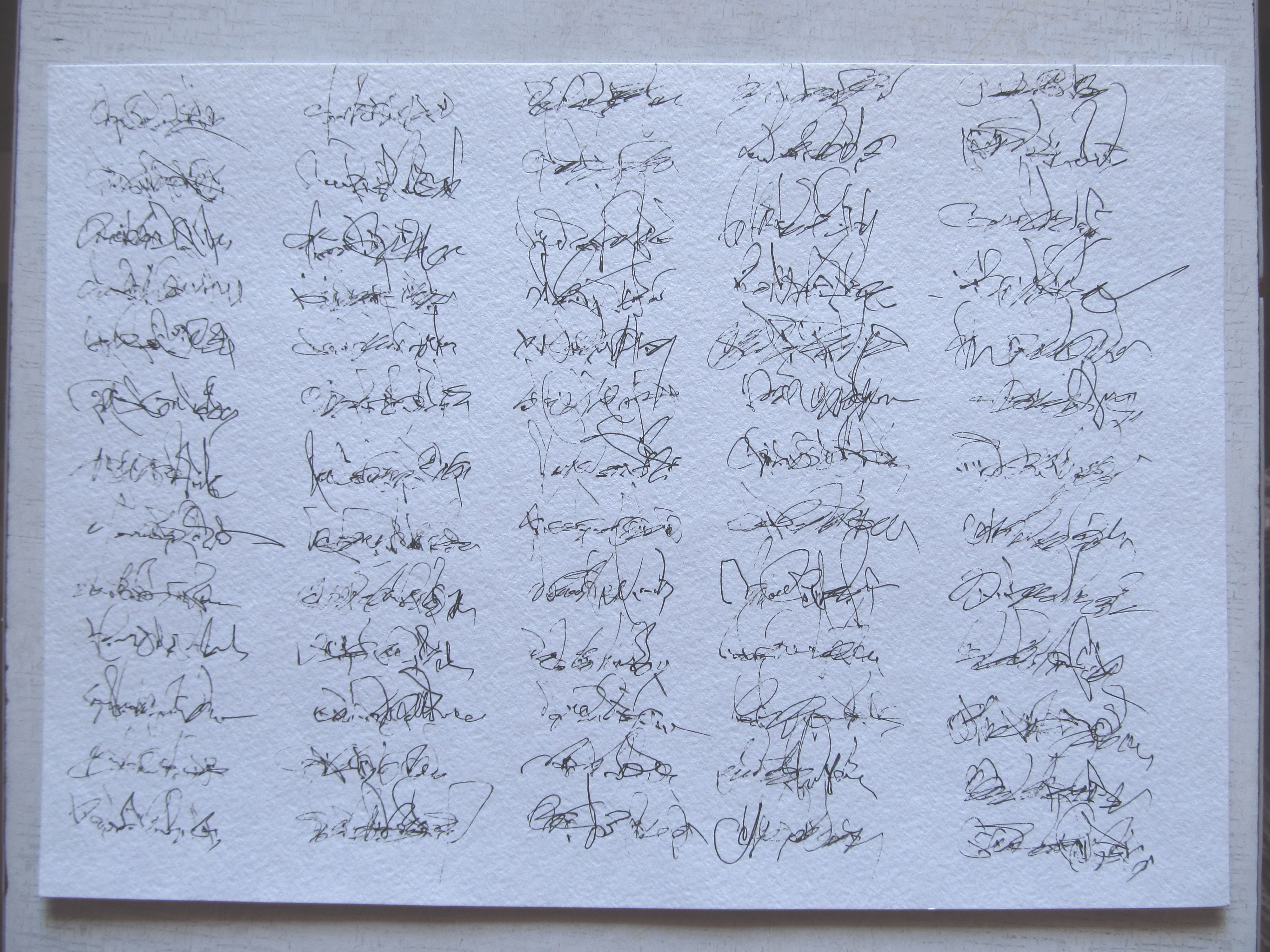

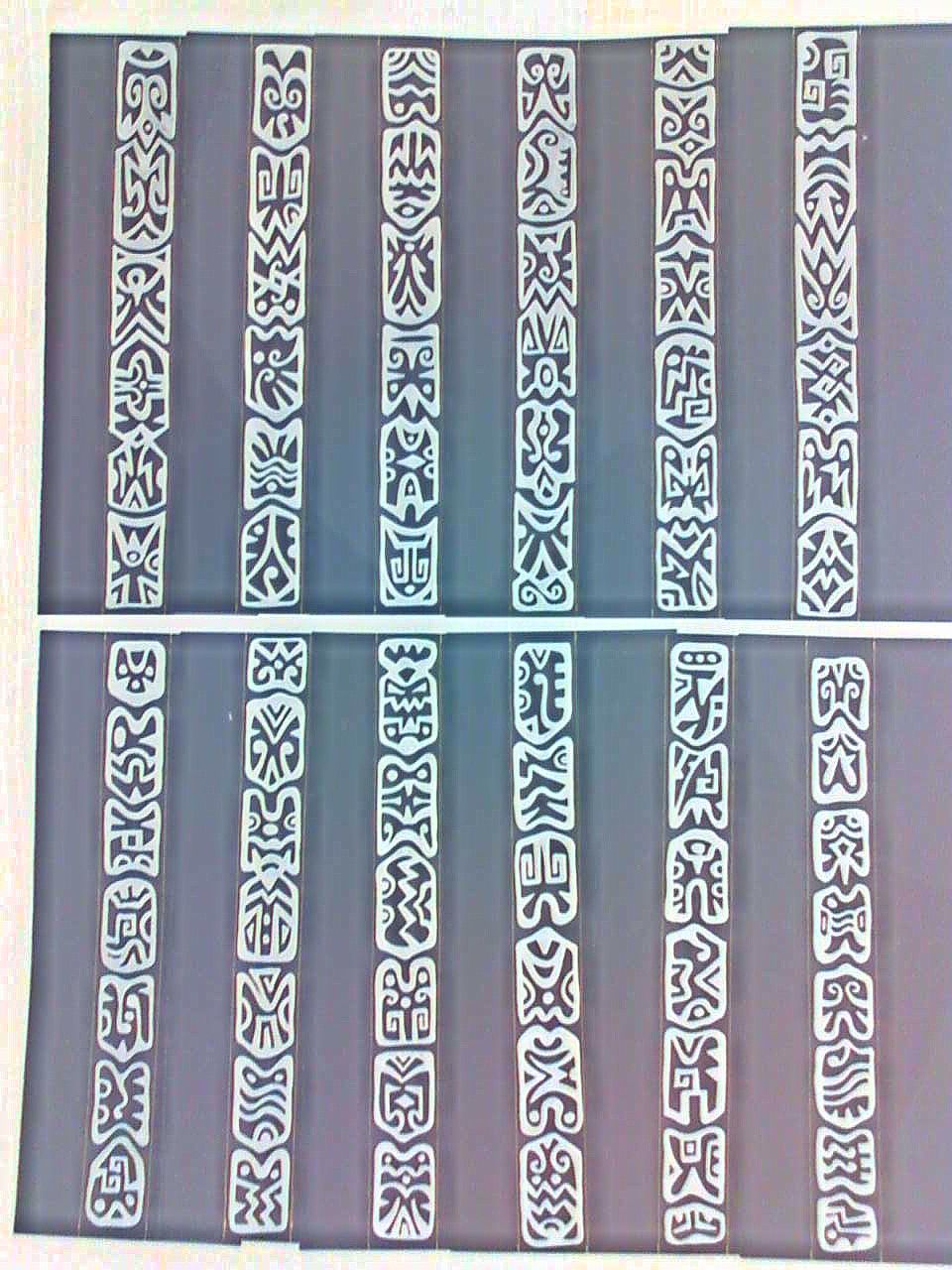

Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Мужское

Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Мужское Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Мужское

Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Мужское Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Женское

Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Женское Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Женское

Юлий Ильющенко, Екатерина Самигулина. Асемические таблицы. Женское

В качестве примера творчества Ильющенко и Самигулиной я выбрал работы из цикла «Асемические таблицы – мужское/женское» (2012). Он включает работы, каждая из которых, предположительно, сделана только Екатериной или только Юлием. Соавторство осуществляется на уровне замысла и итоговой компоновки работ в таблицу. Все работы цикла реализуют один и тот же композиционный принцип: на листе бумаги расположены от трех до семи вертикальных колонок, составленных из асемических строк, которые выполнены в одном и том же стиле, но не повторяющих те же самые очертания во всех случаях. Работы разделены на две группы – мужские и женские, которые можно сопоставить, чтобы, как пишут об этом авторы в сопроводительном тексте, составить представление о мужской и женской чувственности. Логика гендерных различий, таким образом, оказывается ведущим моментом в построении цикла. Это бинарное разделение не обязательно следует связывать с бинарным пониманием гендера; я думаю, что в данном случае дистинкция служит цели исследования асемическими авторами собственных идентификаций.

Более того, на мой взгляд, асемическое письмо, классифицированное по гендерному признаку, не проявляет существенных различий. Поэтому я бы истолковал работы Ильющенко и Самигулиной, как художественную практику, демонстрирующую диалектическое снятие-преодоление противоположности. Мы начинаем в ситуации соседства крайностей – мужское и женское утверждаются в форме классических противоположностей, связанных через отрицание. Еще пифагорейцы выразили половое различие в таких формах, включив мужское и женское в десять пар начал, организующих действительность. Асемическое письмо становится способом преодолеть это противопоставление и перейти к единству противоположностей, проявляющемуся на новом уровне (уровне совместной деятельности), сохраняющем изначальное противопоставление в смягченном, лишенном драматизма, виде.

Конечно, это одна из возможных стратегий прочтений цикла: обращение к идеологически и политически заряженным темам пола и гендера легко может привести к разворачиванию точек зрения всего политического спектра, что только поддерживается изначально открытым характером асемического письма. Творчество Ильющенко и Самигулиной, таким образом, показывает как, казалось бы, нейтральное и инертное асемическое письмо может стать медиумом для политической дискуссии и инструментом исследования.

Противоречь Эдуарда Кулёмина

Эдуард Кулёмин (р. 1960) живет в Смоленске, участвовал в организации множества временных творческих объединений авангардного и контркультурного толка – КЭПНОСа, Ассоциации Проклятых Поэтов, Группы Неизвестных Художников и других. Активен как поэт и художник. Кулёмин тяготеет к синтетическим формам – начиная с 1990-х годов он создал множество визуально-поэтических работ, затем, в 2000–2010-х, включил в свой творческий арсенал видео-поэзию, видеоарт и гиф-арт. Начиная с 2010-х асемическое письмо занимает все больше места в творчестве Кулёмина.

Свою оценку асемического письма Кулёмин формулирует так: «В эпоху тотального логотеррора и экспансии информационно-знаковых систем асемическое письмо является одним из способов трансляции неизъяснимого. Именно в дебрях этого бессловесного инакомыслия интуитивно угадываются трансперсональные формы общения на воображаемых просторах постчеловеческого будущего» (из личной переписки). На логотеррор современности Кулёмин отвечает своим художественным террором. Его визуальным работам свойственна брутальная прямота и суровая экономия выразительных средств, бросающая вызов декоративному минимализму. Кулёмин как правило использует в своих работах лишь несколько цветов, чаще всего только черный и белый, и эта обсценная вариация языка офисной распечатки концентрируется до физически ощутимой плотности и конкретности. Впрочем, конкретность в данном случае не уживается с ясностью и определенностью. Во многих визуальных работах Кулёмина повторяются лозунги «Главное – сбить с панталыку!» и «Противоречь!». Их визуальное выражение – грубость, скомканность (иногда вовсе не метафорическая) и обостренная контрастность форм – может производить шокирующий эффект, эффект удара.

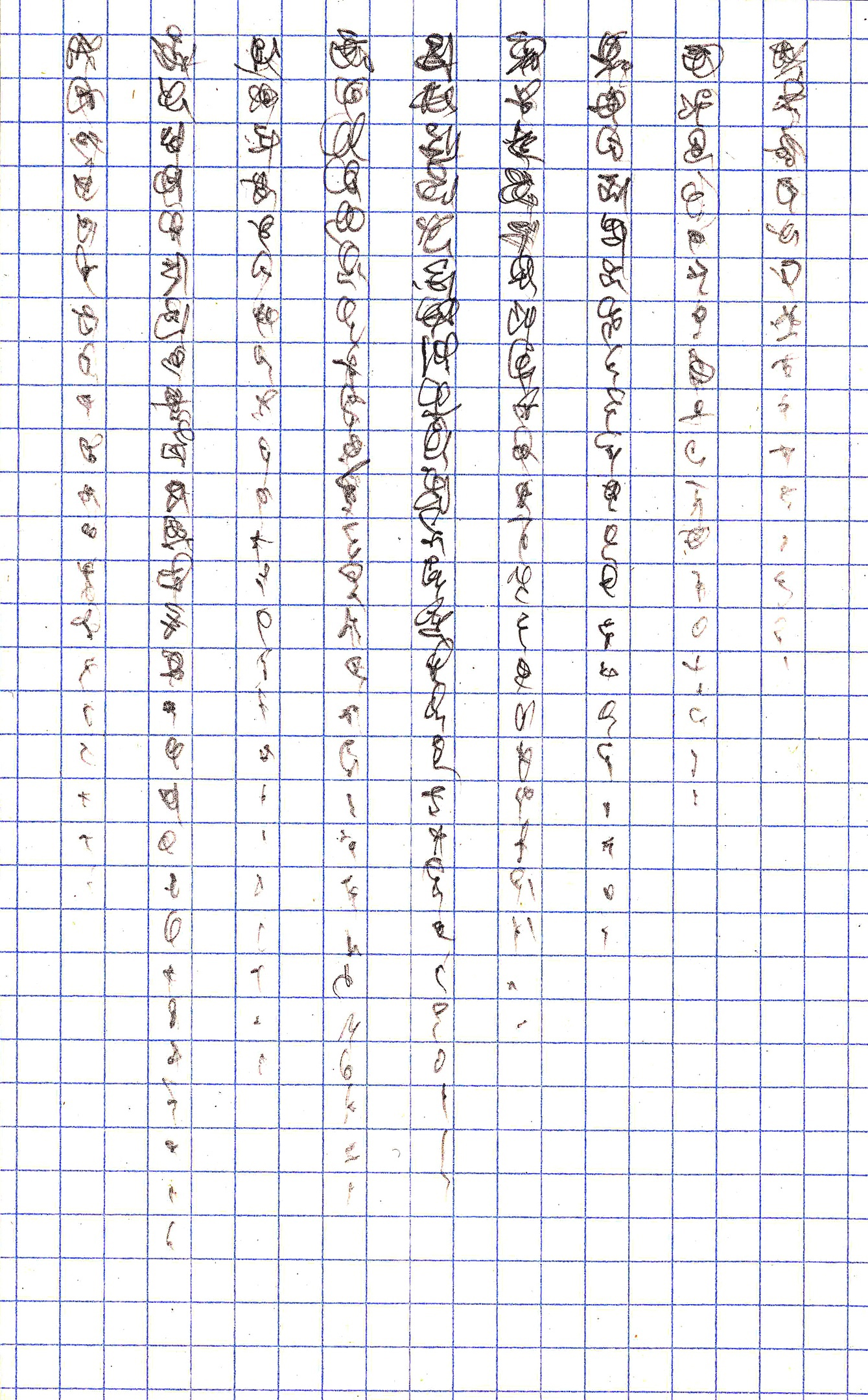

Эдуард Кулёмин. Из цикла «Рудиментарная поэзия» (2022-2023)

Эдуард Кулёмин. Из цикла «Рудиментарная поэзия» (2022-2023) Эдуард Кулёмин. Из цикла «Рудиментарная поэзия» (2022-2023)

Эдуард Кулёмин. Из цикла «Рудиментарная поэзия» (2022-2023) Эдуард Кулёмин. Из цикла «Рудиментарная поэзия» (2022-2023)

Эдуард Кулёмин. Из цикла «Рудиментарная поэзия» (2022-2023)

Аналогичные тенденции я наблюдаю и в асемических работах Кулёмина. Возьмем, например, работы из цикла «Рудиментарная поэзия». Клетки на листе бумаги заполнены асемическими знаками с помощью шариковой ручки. Очень просто – один инструмент, два цвета. Без труда считывается узнаваемая структура стихотворения западной или восточной традиции (горизонтальное и вертикальное направления письма), иногда Запад и Восток формируют совмещенные структуры, подчиняясь некоему комбинаторному правилу. Такое жесткое, агрессивное упорядочивание структуры парадоксальным образом обостряет ощущение беспорядка и неряшливости, возникающее у меня при рассматривании работ. В завершении каждой строки текст деградирует, растворяется в фоне. Напряженность между порядком и хаосом перерастает в конфликт между высказыванием и молчанием.

Подобное обострение и выдвижение на первый план противоречий и негативности, на мой взгляд, свойственно творчеству Кулёмина в целом. Обращаясь к асемическому письму, он обнаруживает неисчерпаемый ресурс для создания и выражения конфликта. Это асемическое письмо повествует о разрывах и противоречиях, о борьбе и жестокости, о вражде, которая, как говорил Гераклит – отец всего.

Вилли Мельников: игра с субъективной асемией

Вилли Мельников (1962–2016) – поэт, художник, фотограф. Родился и жил в Москве. В 1985 году, проходя срочную службу в Афганистане, получил контузию, последствия которой изменили его восприятие иностранных языков. По утверждению Мельникова, его изначальные склонности к усвоению языков существенно усилились, и в результате он в той или иной степени овладел более чем двумястами языками.

Визуальные работы Мельникова часто включают надписи на редких и экзотических языках, которые смогут идентифицировать немногие. Не исключено, что некоторые или даже большинство этих языков вымышлены; достоверную атрибуцию этих причудливых письменностей я доверяю специалистам. Для меня же важнее визуальная и смысловая составляющая работ Мельникова. В этом случае мы сталкиваемся с тем, что Тим Гейз называет субъективным асемическим письмом – ситуацией, когда текст написан на иностранном языке, непонятном читателю. Это интересный случай, когда присутствует некоторая социальная конвенция, гарантирующая наличие значения, но у нас нет доступа к нему. Если мы сталкиваемся, например, с вывеской на незнакомом языке, то наша презумпция смысла имеет довольно прочные основания. Произведение искусства же ставит нас на топкую почву – автор утверждает, что перед нами связный текст, но можем ли мы верить этому, особенно в контексте искусства постмодерна, пропитанного духом иронии, провокации и прямого обмана? Такой вопрос ставят работы Мельникова, в которых последовательности причудливых знаков формируют расплывающиеся, асимметричные, неуклюжие композиции.

Насколько мне известно, Мельников демонстрировал свои тексты без перевода, поэтому гарантом значения становится лишь слово автора. В названиях работ он обозначает язык и литературную форму представленного произведения – «Стихотворение на сиги-со», «Поэзотрактат китайско-персидский», «Круговой стих на маурья». Остальное остается на откуп зрителю. Подозреваю, что такие условия взаимодействия с художественным произведением для многих могут быть дискомфортными. Но есть в таких правилах игры и определенный азарт, стимул для воображения, что и привлекает меня в творчестве Мельникова.

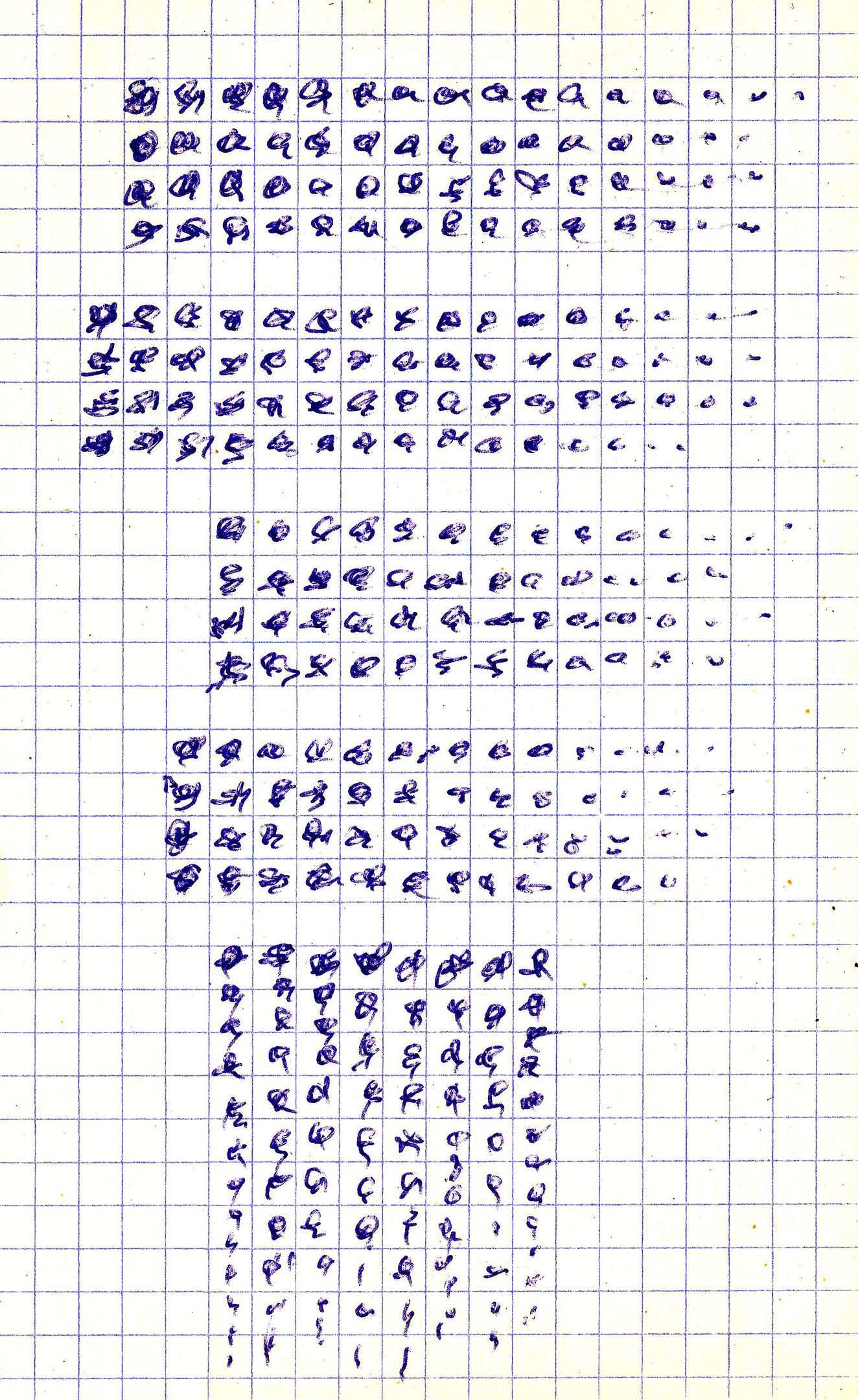

Вилли Мельников. Двенадцатистишье на тлацкотеле

Вилли Мельников. Двенадцатистишье на тлацкотеле

Посмотрим для примера на «Двенадцатистишье на тлацкотеле». Существует ли этот язык вне произведений Мельникова, мне неизвестно. Название языка навевает ассоциации с индигенными народами Америки, как и формы, изображенные на двух листах бумаги. Мы видим двенадцать вертикальных строк, составленных из изолированных знаков, возможно, иероглифов. Ни один из них, кажется, не повторяется. Однако, в целом форма строгая и понятная, вполне стихотворная, в ней присутствует ритм и регулярность. Очертания некоторых знаков комплементарны, в этом мне видится приглашению к установлению связей, к реконструкции синтаксиса. Чем дольше я вглядываюсь в это изображение, тем больше нахожу аналогий с известными мне языковыми и литературными структурами. Нечто чужое и чуждое постепенно перетолковывается в знакомых терминах – я даже начинаю чувствовать некоторое родство с (воображаемой?) культурой, породивший тлацкотель. В то же время приходят на ум мысли о колониальных тенденциях западного мышления, о периоде первичного накопления капитала, о грабеже и геноциде, осуществленными европейцами во многих частях света. Недоверчивое вглядывание в (субъективно) асемический текст постепенно перетекает в политические и этические размышления.

В этом, как мне кажется, и заключается одно важных свойств работ Мельникова. Он вводит во взаимодействие между зрителем и произведением существенную ассиметрию: мы не понимаем этот язык, но есть по меньшей мере гипотетический другой, который может его понять и извлечь из странных символов мелодию речи, богатство смыслов, вполне стабильные и определенные значения. И если задуматься над этим образом другого, поразмышлять о его свойствах и чертах (безопасный другой или угрожающий? близкий или далекий? вовлеченный или отчужденный? открытый или скрытный?), то можно многое сказать и о себе самом. Ведь этот образ другого вылеплен и личной биографией, и политическим фоном (в его конкретном отношении к конкретному индивиду), и выразительностью конкретной работы, и мимолетными ассоциациями (открывающими дорогу к бессознательному). Поэтому мне кажется, что в работах Мельникова обострен момент призыва к самопознанию и рефлексии, которая может быть иногда жизненно важна в наших отношениях со иными культурами, языками, людьми, институциями и силами.

Закрытое общество и его враги

Надеюсь, мой обзор показал, что асемическое письмо можно считать техникой и практикой, которая принимает множество форм и выражает (или даже решает) множество разнородных концептов или проблем. Самое главное, на мой взгляд, – что асемическое письмо дает новую точку зрения на взаимодействия произведения и зрителя. В отличие от акционистских и подобных арт-практик, асемическое письмо не подходит к взаимодействию с аудиторией прямо, но все-таки интерактивность играет для асемического письма ключевую роль. Этот творческий подход нуждается в зрителе, точнее – в читателе. Отсутствие предзаданного значения в асемическом письме компенсируется участием читателя, который истолковывает нечитаемый текст так, как ему заблагорассудится. Асемическое письмо, кажется, идеально подходит для того, чтобы образовывать мягкие связи с аудиторией и внутри аудитории, оно размывает границы между автором и реципиентом, формируя их нестойкий, временный альянс. Учитывая маргинальное положение асемического письма в инфраструктуре современного искусства, можно надеяться на то, что в рамках этого направления вызревают практики эмансипации, которые ускользают от репрессивных механизмов мягкой и жесткой силы.