Чайка – плавки Бога: визуальная поэзия и видеомы

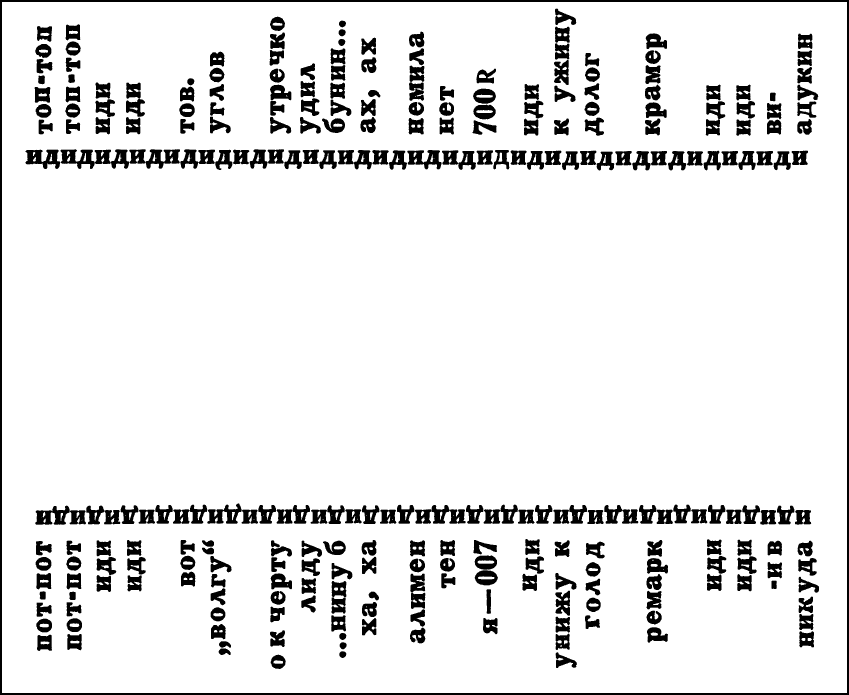

Из сборника «Тень звука» (1970)

Изопы – это опыты изобразительной поэзии. В противовес эстрадной, чтецкой позии (ЧП) я попытался – чем черт не шутит! – написать «только для глаз». Если ЧП вбирает в себя черты актерства и роднится с музыкой, то изопы соединяют слова и графику, становятся структурами.

Академик Лихачев указывает, что в древних рукописях Слово и Буква были картиной. Такими же элементами орнамента и цветастых сценок были надписи на лубках. Напечатанная двухцветно «Арифметика» Магницкого, по которой учился Ломоносов, являла интересные наборные комбинации, например случай «галерного деления», где красная сфера разрезалась черной галерой.

Древние обрядовые песнопения на Руси писались в виде акростиха и назывались краеглазием. Таким образом, рисунок приобретал звуковое выражение.

Пушкин пришел в восторг от стихов Нодье, описывающих лестницу и расположенных, как лестница. А Ван Гог, подписывая зеленые холсты кармином, вводил буквы в живопись наравне с фигурами и предметами. Лесенка Малларме и Маяковского (тот не зря был блестящим рисовальщиком), Хлебникова, шалости Аполлинера, акробатика Кирсанова, Мартынов с его стихами, расположенными, как кристаллы самородков, вдохнули жизнь в изобразительность стиха.

Поэт мыслит образами. И, не оформясь еще в слова, в сознании возникают изообразы стиха. В. Шкловский рассказывал: «Блок признавался, что, перед тем как написать стихи, ему видятся звуковые пятна». Так, например, целый цикл стихов он собирался написать из странного звукового пятна «разверзающий звездную месть». Вот их-то, эти пятна, и хотелось записать.

Кино и ТВ увеличивают поток информации, зрительного познания. Сейчас человек познает, получает информацию, упакованную в картины, в зрительные образы, не меньше, чем через буквы. Картина становится словом, сообщением.

Для восточной поэзии – скажем, для японской – очень важно, как расположены стихи, даже какой тушью начертаны. Не случайна поэтому частая неудача перевода на русский японских танок – начертание, картинность стиха исчезают. В прошлом году вышел У. Уитмен в графическом переложении живописи.

Мне тоже захотелось порисовать словами, превратить словесную метафору в графически зримую. Я попытался графически дать некоторые стихи, которые в этой книжке набраны и обычным способом. Может, читателю будет интересно увидеть, как создавались они в авторском сознании, перед тем как стать четверостишиями.

Например, увидев людей, идущих по мосту с электрички на закате и отражающихся в воде, я попытался изобразить это. Можно было это начертать проверенным способом:

О небо,

кто власа твои

расчесывает

странные?

И воды с голубями?

По силуэтному мосту

идут со станции,

отражаясь в воде,

как двусторонний гребень

с выломанными зубьями…

Думается, изоспособ нагляднее.

Я показал изображение друзьям и спросил: что они видят?

Первый сказал: «Это длинные волосы дождя, и мы, люди, своими судьбами, как гребнем, расчесываем, приводим в гармонию небо, жизнь, природу, воды времени, часто при этом недосчитываюсь друг друга.

Эти люди устали после работы. Сверху – то, что они думают, внизу – то, что они есть, это их бессознательные ощущения».

Второй сказал: «Нет, внизу – несбывшееся, то, что потонуло в реке жизни, о чем мечтали. Вот идет одинокий Крамер, надвинув кепку на уши. А он мечтал стать Ремарком».

Третья сказала: «Нет, вверху идут усталые, но уверенные в себе люди, вода внизу сносит нелепые миражи, соблазны, ерунду».

Четвертый сказал: «Это первые попавшиеся, случайные люди идут, поэтому слова, их изображающие, случайны».

Пятый сказал: «Непонятно, но на гребень похоже».

Шестой сказал: «Это хохма…»

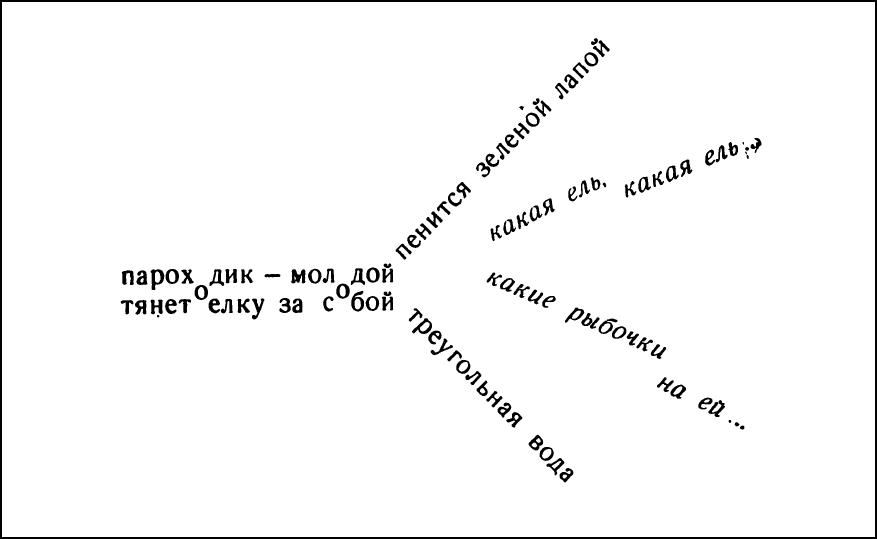

Другой изоп: вид сверху двухтрубного пароходика, разрезающего воду.

Думаю, что стихотворению «Пляж» соответствует «Хождение по водам». С этого начались стихи. Это метафорический ген стиха.

Многие художники решали тему «хождения по водам». Невидимую фигуру можно мысленно представить по белому треугольнику приближающихся плавок – чайке между небом и морем. Она бела и материальна.

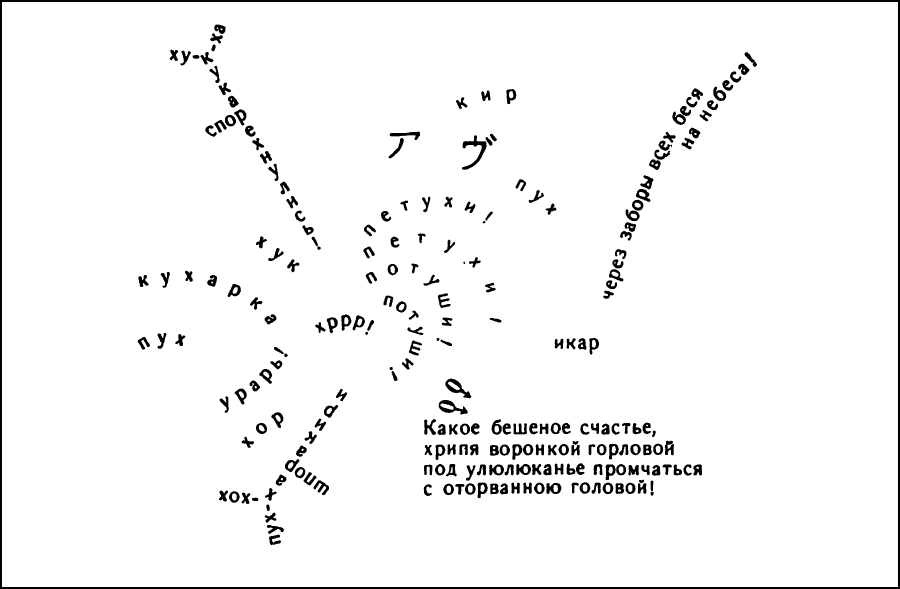

Или стихотворение «Бой петухов». В петушиной схватке и слова и звуки дерутся, ломаются, схлестываются. Обрывки слов, хаос боя, хаос звуков. Кухарка отрубает петуху Киру голову. Душа его отлетает в небеса. В петушиный рай. Стихи тоже обретают высшую гармонию четверостиший. Но и небеса тоскуют по земной конкретности. Из звуков слагается конкретная голова.

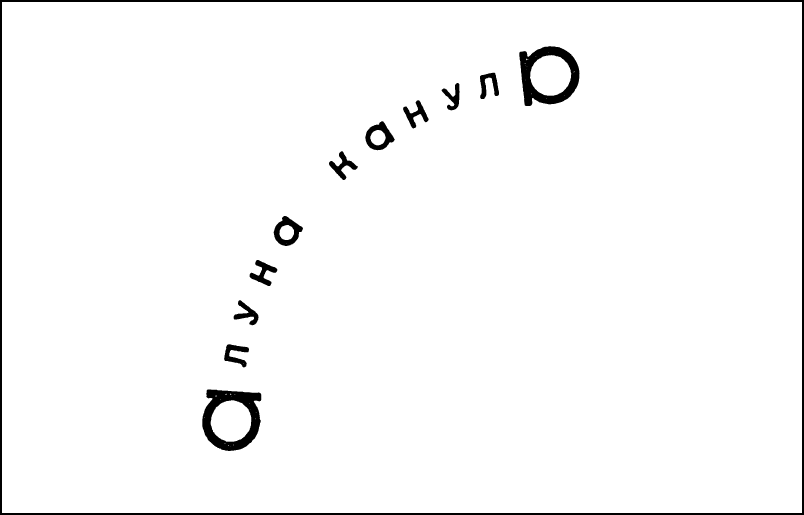

После того как ступня человека коснулась Луны, Луна исчезла как миф, сентиментальная легенда, ирреальность. Изоп «а Луна канула» читается слева направо и обратно. Читатель как бы следит взглядом за полетом на Луну и обратно.

Предвижу упреки в несерьезности, забавах, играх со словом. Не думаю, что поэзия обязательно «должна быть глуповатой», но почему не быть ей иногда легкомысленной?

– Андрей Вознесенский

«Иди»

«Иди» «Пароходик»

«Пароходик» «Бой петухов»

«Бой петухов»-14%201.png) «Бой петухов» (завершение)

«Бой петухов» (завершение) «А Луна канула»

«А Луна канула»Видеомы

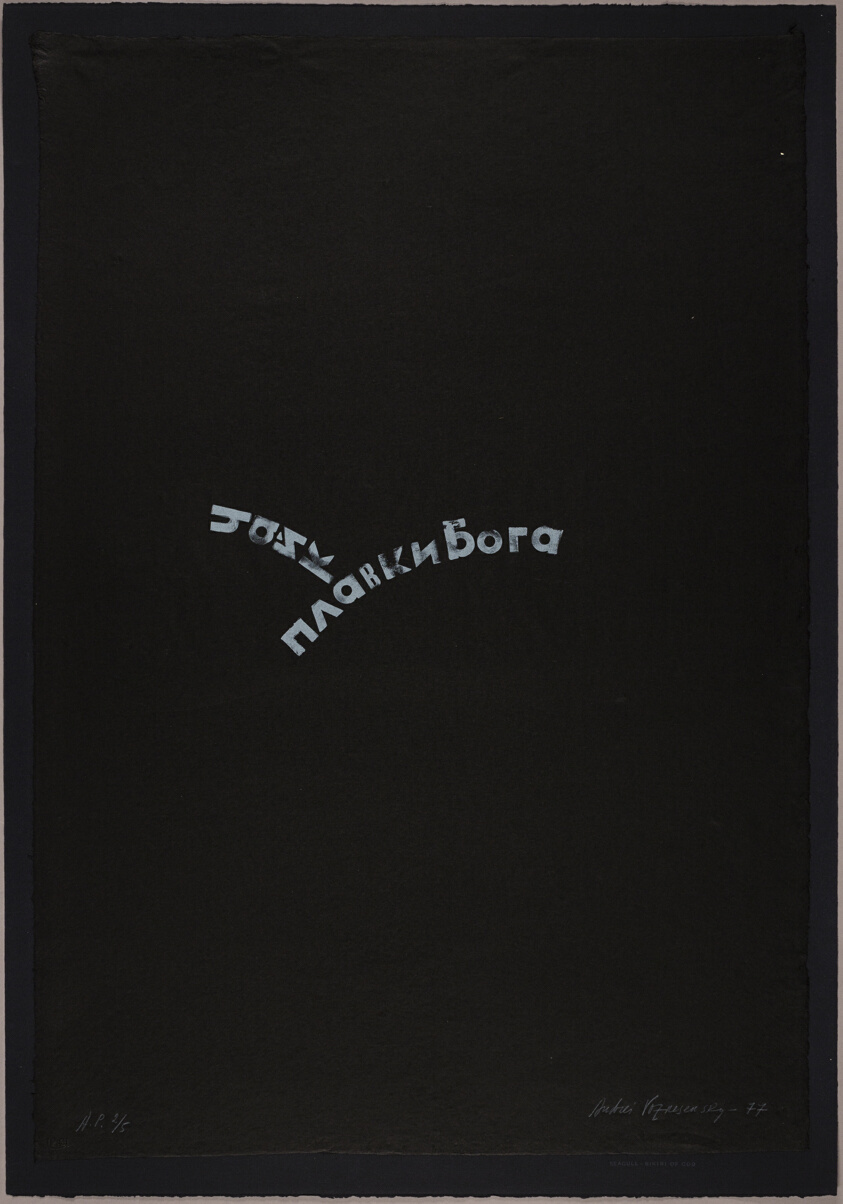

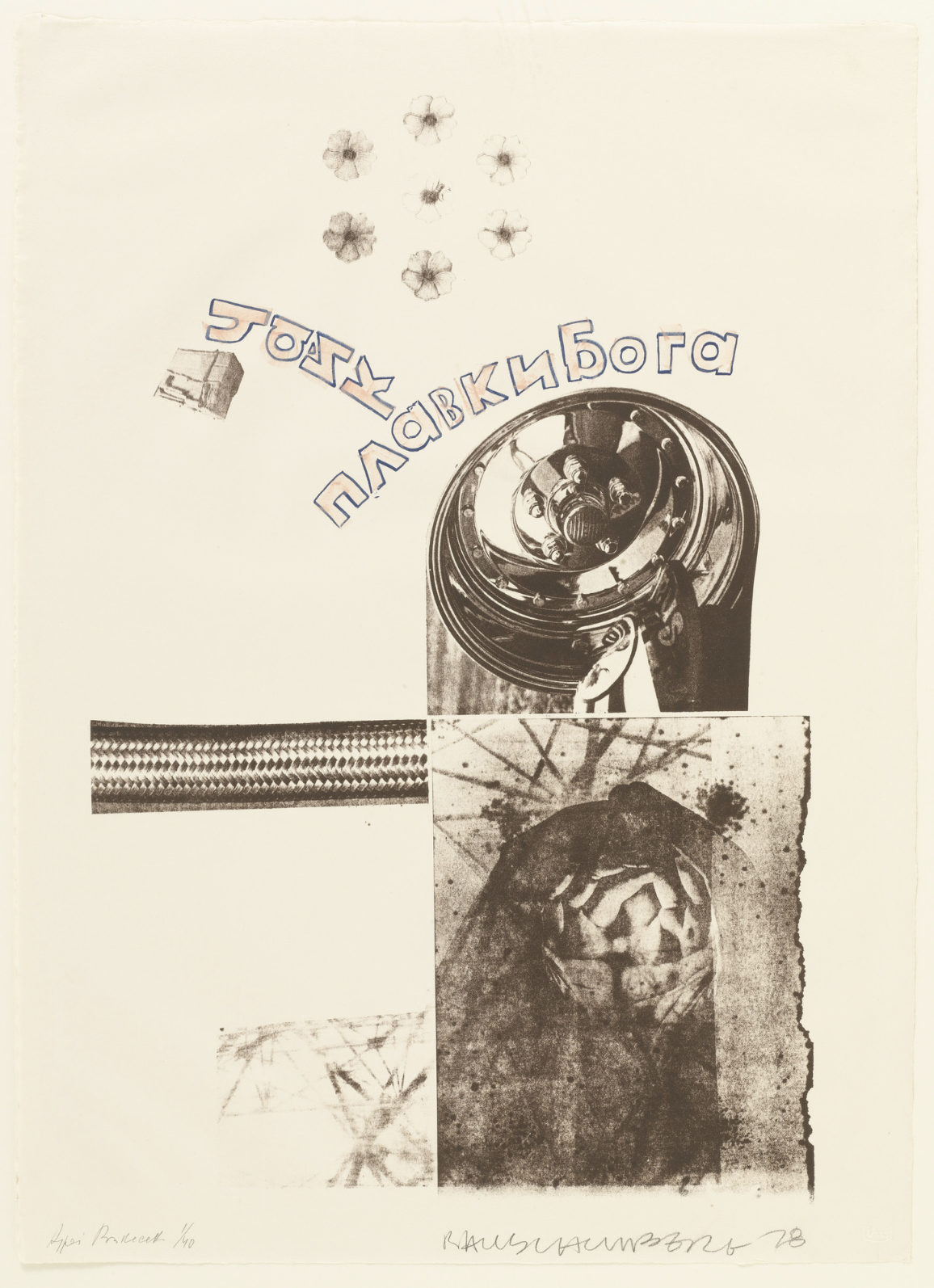

Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг. «Чайка – плавки Бога». 1978. Изображение предоставлено Центром Вознесенского

Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг. «Чайка – плавки Бога». 1978. Изображение предоставлено Центром Вознесенского Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг. «Чайка – плавки Бога». 1978. Изображение предоставлено Центром Вознесенского

Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг. «Чайка – плавки Бога». 1978. Изображение предоставлено Центром Вознесенского

Все говорят, что моя поэзия очень визуальна и метафорична. Есть идеологическое инакомыслие, которое еще могло пройти, если поменять конец или что-то изменить. Художественное же инакомыслие воспринималось всегда в штыки. В качестве образца такого новаторства называли поэму «Мастера», стихотворение «Я – Гойя». Все это было связано с живописью. Изобразительный образ шел параллельно поэтическому.

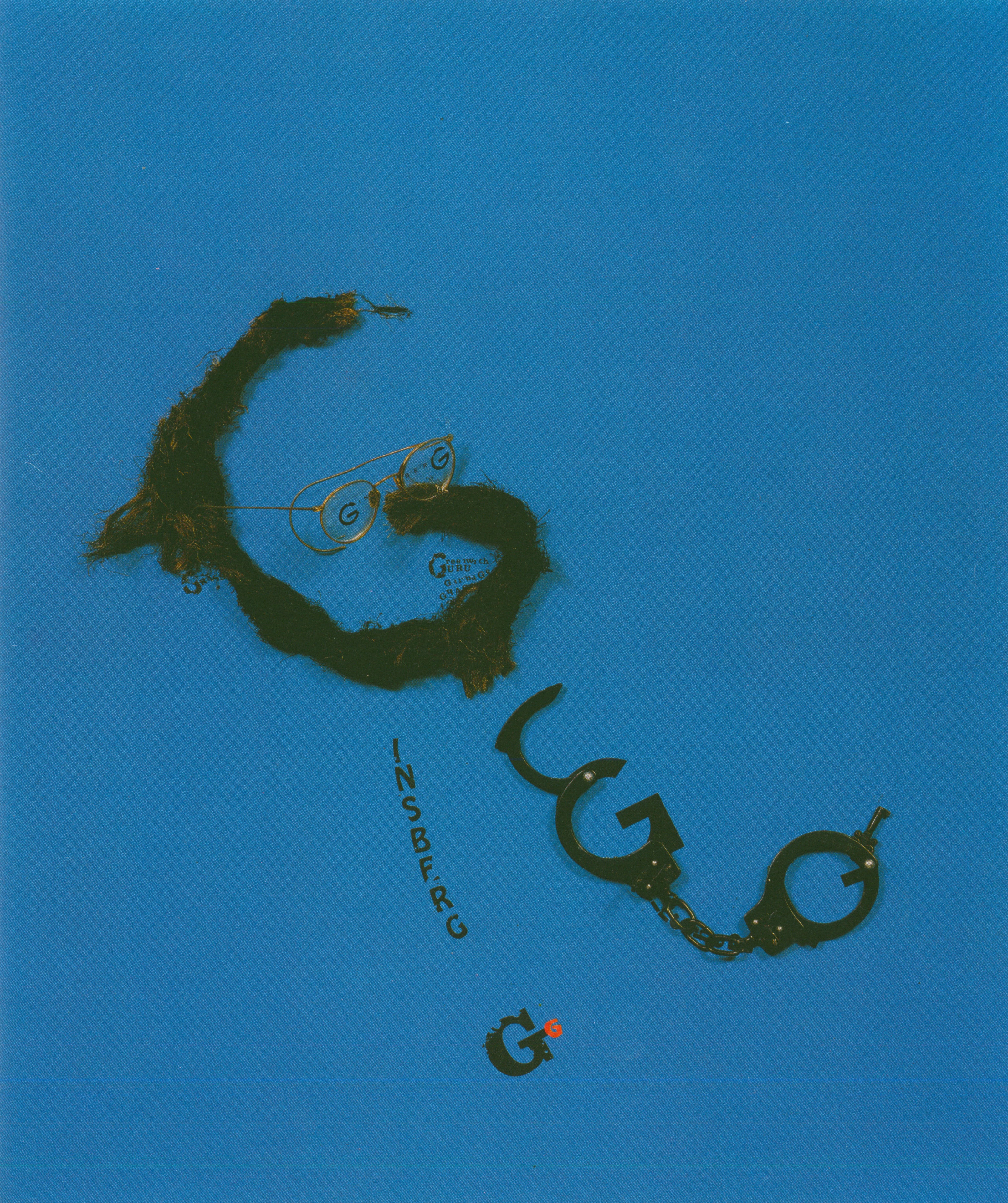

А когда появились видеомы, это стало своего рода концентрацией поэтического. Поэтому в видеомах фигурируют поэты: Ахматова, Есенин, Маяковский, Мандельштам. Это попытка метафорически, изобразительно прочесть поэта.

– Интервью Натальи Кочетковой с Андреем Вознесенским «Игра + аура Вознесенского». Газета «Известия», 24 апреля 2006

Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг. «Мать-мать...». 1978. Изображение предоставлено Центром Вознесенского

Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг. «Мать-мать...». 1978. Изображение предоставлено Центром Вознесенского

Среди казацких шаровар, безбожников со свечками, вызывающих патриархальный капитализм XIX века, нет места диаматовской спирали. Мне открылось новое явление языка, движение смысла по кругу, я назвал бы этот жанр «словалами» или более научно – «кругометами».

Вспомним Хайдеггера: «Язык называет такое замыкающееся на себе отношение кругом, кругом неизбежным, но одновременно полным смысла. Круг – обособленный случай названного переплетения. Круг имеет смысл, потому что направление и способ круговращения определяются самим языком через движение в нем».

Кругометы – метафизические метаморфозы, кометы смысла. Магометане сквозь очертания первой буквы Корана видят очертания минарета.

– Андрей Вознесенский. «Сюр. Заметки об академизме-XX», 1994

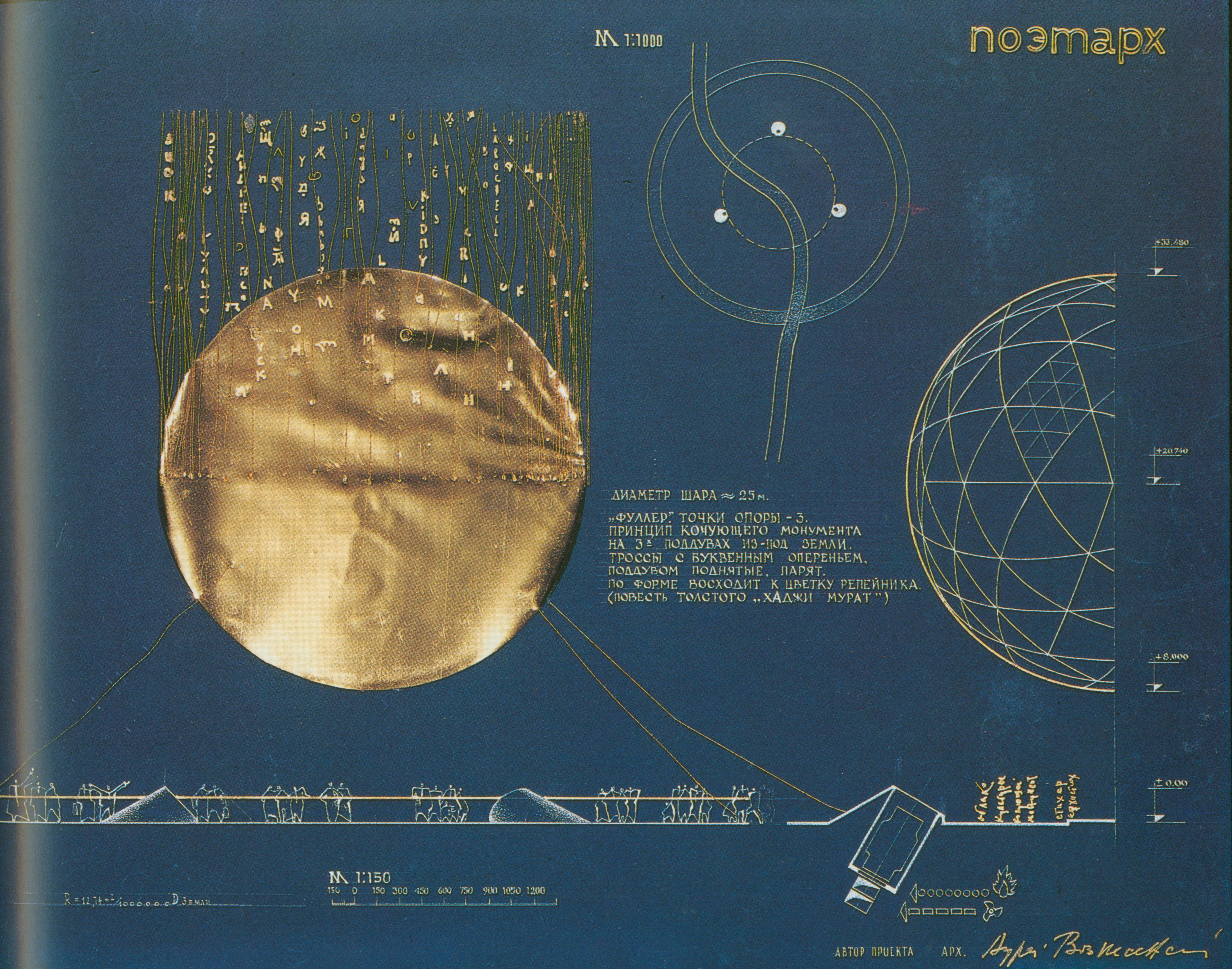

Андрей Вознесенский. Проект инсталляции «Поэтарх» для Парижской выставки. 1989. Изображение предоставлено Центром Вознесенского

Андрей Вознесенский. Проект инсталляции «Поэтарх» для Парижской выставки. 1989. Изображение предоставлено Центром Вознесенского

Дух светлый ли, аномальный ли является нашему сознанию в виде видения. В новых работах, которые называю «ВИДУХИ», я пытаюсь постичь духовное через видео. В случае портретов человеческих судеб называю их – ВИДЕОМЫ.

<…>

Искусство – священные черепки, черепки будущего.

Несколько лет назад, когда трещины еще не трещали, а лишь угадывались, я начал рисовать видеомы, и лишь потом я понял, что это осколки, черепки смысла и распадающейся [советской] цивилизации.

Перечти черепки.

<…>

Молюсь именам, зернам культуры и гармонии. Приведу неопубликованные строки Флоренского, вникавшего в имена и религии многих народов: «Одни исповедания живут на полной свободе, другие в огороженных парках, третьи в огороженных дворцах, четвертые в узких башнях, пятые в юртах ... но небо, от которого получают свет они, – не одинаковое, а одно небо».

Небо прочитает наши черепки со своими отсветами на них.

– Андрей Вознесенский. «РОССИЯ – POЄSIA», 1990

Медуницы и осы тяжелую росу сосут...

И вчерашнее солнце на черных носилках несут, –

это он [Осип Мандельштам] о Пушкине писал, но собственная судьба его неосознанно уже шептала сквозь строки – «ос, ос, Осип...»

Нам остается только имя,

Чудесный звук, на долгий срок...

Эти осы мучительно звенят по всем его строкам: «Оссиан», «острог», «особь», – ос, ос, Осип... Как Татьяна писала на морозном стекле вензель «О», так и он бессознательно вписывает свои «О» в морозные узоры четверостиший.

Что означает имя для поэта? Да все означает. Повторяю, имя связано со святцами, со звездами, с гороскопом. В имени любого поэта как бы закодирована его поэтическая программа, судьба. Поняв это, мы по-новому прочитаем классиков.

– Андрей Вознесенский.«Осы Осипа», 1992

Андрей Вознесенский. «Портрет Алена Гинсберга». 1991. Изображение предоставлено Центром Вознесенского

Андрей Вознесенский. «Портрет Алена Гинсберга». 1991. Изображение предоставлено Центром ВознесенскогоИз книги «Casino "Россия"» (1997)

.png) «Ski kiss»

«Ski kiss».png) «Gin tonic»

«Gin tonic».png) «Ромашка-мошкара»

«Ромашка-мошкара».png) «Комар-маргаритка»

«Комар-маргаритка»

«Флаги» благодарят Центр Вознесенского за предоставленные изображения и всемерную помощь с подготовкой материала