Отпечатки машинописной интимности: о новой книге Павла Заруцкого

Заруцкий Павел. Артерии …из слов. СПб.: Темерон, 2022. – 24 с.

1.

Граница звучащего стиха определяется не столько графической протяженностью текста, сколько возможностями нашего дыхания – неизбежные паузы и асфиксии при чтении вслух дают телесное измерение строго стиховедческому вопросу: где предел длины стиха в верлибре [1, 2]? В книге Павла Заруцкого «артерии/ …из слов» конструируется оптика, позволяющая видеть иные реальности – иные по сравнению с теми, где текст жёстко лимитирован телом. На её страницах возникает телесно-текстуальный гибрид, реальность беспредельного тела, где переплетаются артерии из слов. И тем интереснее вопрос об ограничениях звучащего стиха в случае книги, автор которой настаивает, что поэзия должна не только выглядеть, но и звучать, реализовываться через «голос, ритм, повторение» [3].

Задача вообразить альтернативное соотношение тела и текста, исследовать их взаимопревращения, усложнена испещрённостью языка стёртыми телесными метафорами. Телесность в языке отягчена автоматизмом нашего восприятия, потому что соматический код – первичен; мир мыслится через тело, инструментализируя и репрессируя последнее. Подорвать эту репрессивность и отменить привычные референциальные отношения можно было бы создав полотно карнализаций (как в прозе Сорокина, контрастной поэзии Заруцкого [4]): у ножек стула тогда бы выросли пальцы, ручка двери схватила бы нас, а сердце России застучало – и мы бы проснулись от языковой дремоты.

Но ценно то, что в новой книге Павла Заруцкого – совершенно иные стратегия и тональность. Он не реанимирует бесконечные телесные метафоры, а создаёт новые: начиная с заглавия пластичные буквы бродят по внутренним тканям текста. «артерии/ …из слов» и «чернила под кожей» погружают нас в мир исследования телесности, где она оказывается не средством кодирования, а его предметом, не отброшенным инструментом, а объектом наблюдения и проблематизации.

2.

Когда держишь «артерии…» в руках, то понимаешь, что книга производит и тактильный эффект «шершавости», а кроме того – обращается к комбинаторике перевёртыша. В этом смысле Заруцкий исследует в «артериях/ …из слов» то, что Павел Арсеньев (с которым автор вступает в диалог) назвал «инструментальным бессознательным» [5]. Печатная машинка – медиум, создающий тексты-экспонаты, вырывающие нас из цепей рецептивных привычек. Оттиски машинописных букв и касания кисти – следы интимной коммуникации между человеком, доцифровым средством печати и листом бумаги. Если в цифровом носителе текст при наборе появляется как бы сам собой, минуя потенциальные метонимические связи между телом и поверхностью письма, то метод Заруцкого преодолевает отчужденность пишущего от поверхности: вплоть до присутствия на странице отпечатка пальца – индексального знака, свидетельствующего о непосредственной близости тела и текста.

Не только поэтическая, но и материальная уникальность каждого текста, самих свойств машинописи эксплицирована номером каждого отдельного экземпляра книги. Воспроизводимость и невоспроизводимость одного текста, как и воспроизводимость-невоспроизводимость опыта – тема двух почти идентичных стихотворений:

разве молчания ради мы создаём свои копии из слов

Разница только в том, что первому варианту сопутствует штамп: «копия верна», второму – «копия не верна». В процессе поэтической работы может возникнуть цельная и релевантная опыту модель субъективности, а может – разваливающаяся и ветхая копия; но при этом такое соседство идентичных текстов, не признаваемых тождественными, позволяет увидеть: дело не только в вербальном аспекте, не только в словах, но и в свойствах самого медиума, который всегда по-разному воспроизводит один и тот же текст. «артерии/ …из слов» продолжают проблематизировать те грани взаимодействий внутри тринитарной структуры «речь/цифровой медиум/печатная машинка», о которых в рецензии на предыдущую книгу Заруцкого подробно писал Алексей Масалов [6].

Такое отелеснивание текста, а не привычная текстуализация телесности, парадоксально создаёт проблему, звучащую в первом тексте «артерий…»: зачем иные языки и коды, если есть язык тела, включающий множество телесных «я», целые алфавиты жестов, запахов и прикосновений, где само тело способно принимать на себя внешнее высказывание – и становиться тату-полотном:

молчат ли чернила под кожей

при касании

чем им ответить

нужно ли слово телу.

Язык тела в книге Заруцкого оказывается актуальным, способным выразить нас здесь и сейчас, а естественный язык текста – напротив: обманывает, уходит, отцеживается, сепарируется. Тело – производитель смыслов, не язык, но оно в одиночестве, хоть оно – матрица, парадигма, источник. Погружаясь в эту гибридную телесно-текстуальную среду, невольно вспоминаешь первую книгу Заруцкого – «единицу», где отразилась особая эстетика пальцев и касаний. В «артериях…» тоже «строки сочатся сквозь пальцы» как через единственный медиум между телом и поверхностью листа.

Гибридность отменяет законы, к которым мы привыкли: чернила оказываются не внешним по отношению к телу ресурсом – они скрыты в нём, а кровь потенциально может стать источником поэтического. В «артериях…» эта текучесть создаёт особый эротизм письма, когда предательски способно повести себя не тело, но текст.

письмо поцелуи ласки

и

предательство текста.

Тело будто бы всегда с нами – а вот текст, материально воплощаясь, становится собой и уходит, сепарируется, наделяется субъектностью. Эта субъектность текста намагничивает слова, заставляя всю невербальную материальность, от красок и перьев до металлических предметов и вешалок, стянуться в пространство листа.

Этими логиками организован второй текст «артерий…» – «Мы». Это «мы» – не сумма Я и Другого, а примагничивание, отталкивание и конечное вторжение в тело Я – иного, инородного. Болезнь, только единожды названная прямо, появляется как тень и ставит точку в одиночестве субъекта, ещё не сияя своей смертельной опасностью, посылая едва различимые сигналы. Тело проживает время болезни особым образом – в опасной близости к смерти прерываются линейность и дефолтность самой категории повседневного, а болезненность становится врывающимся вихрем проблематизации.

«артерии/ …из слов» ставят вопрос о наших способах мыслить о теле: оно континуально, мы не замечаем в нём пустот и зияний, но можем вообразить его дискретным, разъятым, узреть в нём сложносоставленную конструкцию. В этом ещё одна зона близости телесности и слова: мы так же можем рассмотреть графику каждой буквы, поддаваясь дискретности алфавита, но можем всмотреться в континуальность слов, в историю, в нарратив. Этот двойной эффект возможен за счёт того, что книга – артефакт не только вербального и визуального восприятия, но и тактильного: машинопись исключает унификацию, неизбежно возникающую в цифровой среде.

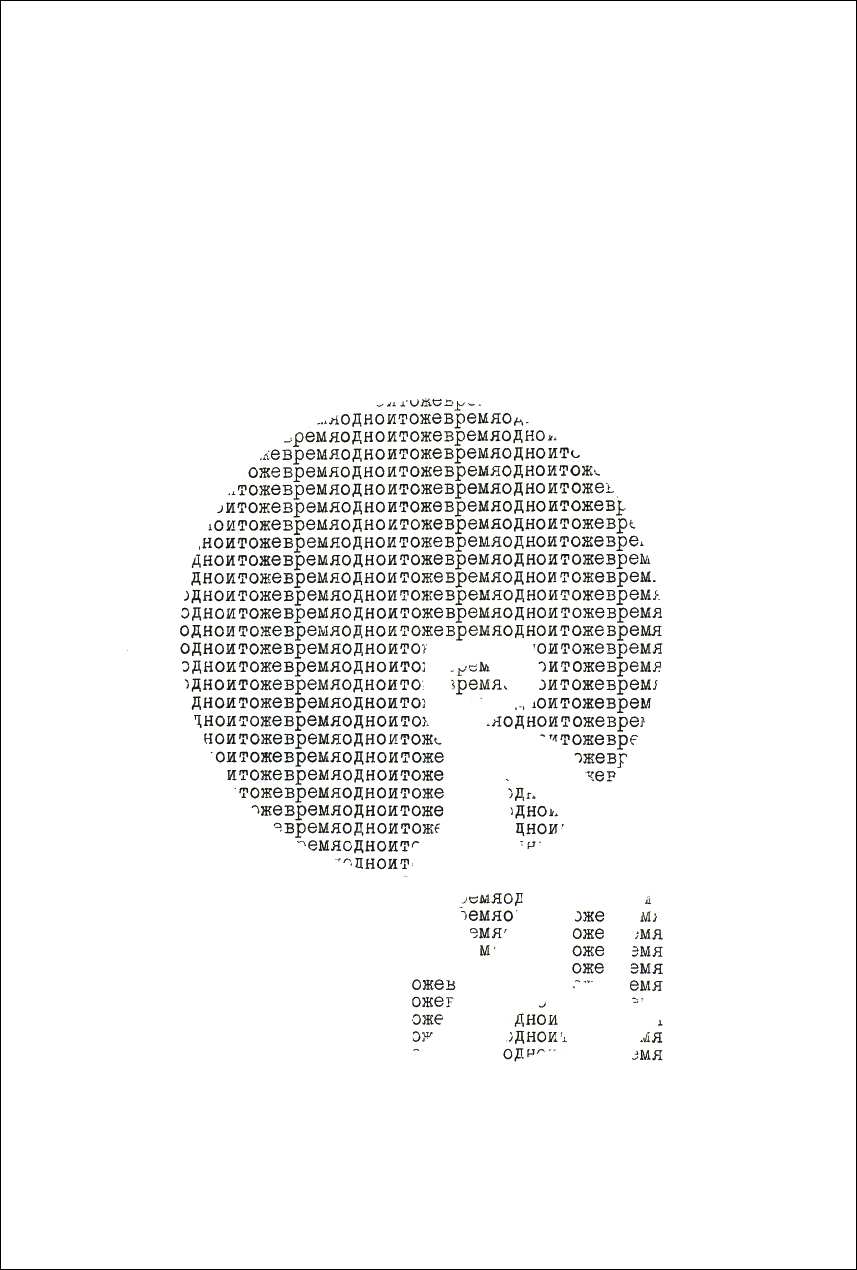

Текст «одноитожевремя» демонстрирует это рецептивное двойничество: нам не столь важно, на что похоже пустое пространство, не захваченное буквами (недаром тексты в первой веб-публикации и в книге несколько отличаются) – важно само отсутствие целостности, сам распад – распад повседневности времени, его множественная симультанность. Парадокс: этот круг мы воспринимаем целостно, континуально, не как набор строчек – при этом он даже не говорит о распаде и разложении, а показывает его, являет собой.

3.

Тело способно стать поверхностью для высказывания и для знакомства, поэтому поэтика и политика тату – отдельная зона болезненного сомнения субъекта («молчат ли чернила под кожей»). Тату, с одной стороны, – ненадёжный медиум, позволяющий только «раскрыть руки как чужой дневник» и не получить ответа от Другого. Но при этом, используя ресурсы разных семиотических систем, оно навсегда меняет пространство тела, совмещая текстуальность, визуальность и телесность в хронотопе частной человеческой жизни. Это совмещение могущественной способности трансформировать и коммуникативной ненадёжности преобразуется в россыпь вопросов: как в «хронотопе тела» возникает набор идентичностей, как связана внешняя телесность и всегда мыслимая нарративно идентичность? Может ли её выразить наррация тату (и всегда ли идентичность нарративна? Бывает ли идентичность, не предусматривающая рассказывания?).

В «артериях…» конвенциональные способы предъявлять конфигурации собственных идентичностей окружающим – остраняются радикальным образом. Окружающие создают образ образа, помнят набор признаков отождествления, идентифицируя других в соответствии с ними – и тело здесь выступает как первый триггер узнавания. Заруцкий подрывает репрессивные механики узнавания и отказывается от соответствия любой перманентности, вчитанной окружающими, провозглашая

непрерывные мутации образа.

В тексте «( )» само слово «отождествление» рассекается на недографемы и тянет за собой след, напоминающий дорожку крови или остатки раздавленных насекомьих тел.

Поэтому, становясь наблюдателями поиска идентичностей, перебора «я», составляющих субъект, отталкиваний от «не-я», складывающихся в «зыбкий архипелаг», мы слышим, как в «артериях…» молчит собеседник: читатель постоянно сталкивается с отсутствием ответа, разрывами, коммуникативными катастрофами. В этом смысле едва возникающая и едва различимая, редкая рифма («временем/прикосновением») воспринимается как артикуляция и знак присутствия такого замыкающегося на себе монолога-эха на фоне тотальной тишины.

Коммуникация заболочена, а субъект ищет способы дышать в мутном времени. Текст «i», например, фиксирует возможность скользкой и тревожной коммуникации, непойманного или несформированного вайба, когда Я и Другой отдельны в ощущении скрытой сюиты атмосфер, как отдельны в пространстве этой страницы кластеры наваливающихся друг на друга стихов. Хрупкие идентичности не могут быть опосредованы нарративом и явиться на свет, когда сталкиваются с внезапностью вопроса и грубой попыткой герменевтики Другого (и не хотят превратиться в перманентный слепок, служащий только для внешнего узнавания). Вайб – категория не пространства, а времени: и убегающая в этом стихотворении от i точка, сама ситуация нерасставленности точек над i – знаки блаженной неполноты знания о Другом, пребывания во времени и динамике узнавания друг друга.

4.

Исследовать телесность можно из внешней позиции, видя целостность и внешние границы тела, а можно – изнутри, в эти границы упираясь и открывая совершенно иную перспективу: назвать диптих «артерии/ …из слов» мог только тот, кто осмысляет телесность из некой внутренней точки. Из этой точки будто бы видны сны:

это сны вливаются в память тела

минуя дальнейшую пересборку.

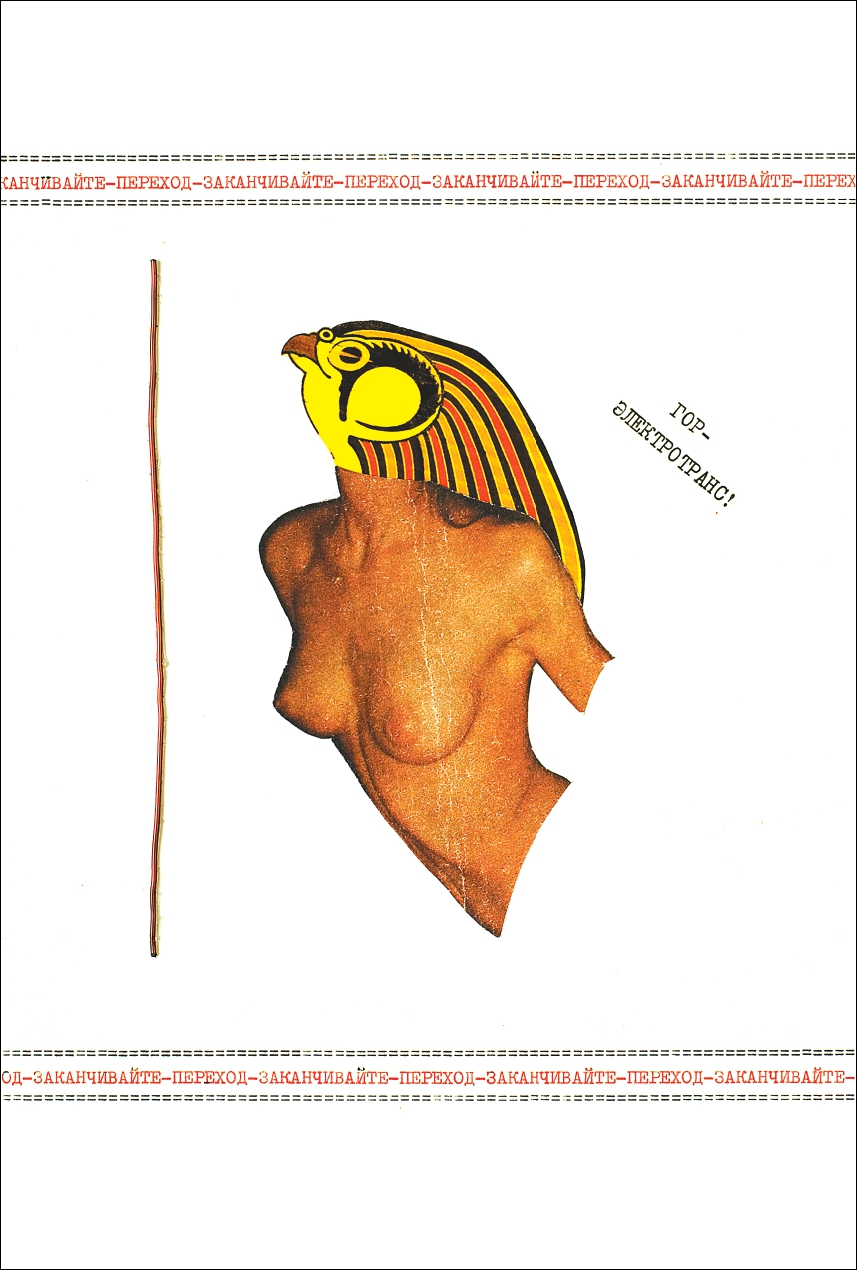

Тело сновидца оказывается обмякшим архивом, хранилищем нарративов, не проанализированных и не встраивающихся в поиск идентичностей. Онейрические логики и грамматики проникают и в бодрую реальность: во второй части диптиха звуки повседневности отсоединяются друг от друга – и трансформируется её локальная мифология: возникает таинственный Гор-электротранс, сопровождаемый застывшей красной надписью: «Заканчивайте-переход». Морфемное расслоение заставляет нас разделить и слово «электротранс» – и тогда завершение перехода приобретает отнюдь не бытовые коннотации перебегания через зебру и не мистические смыслы перехода в иной мир, а семантику транс-перехода – правда, ещё не случившегося, только начатого, не завершенного. Тексты части «…из слов» вообще обращаются к зазору, к возможности, к недопроявленности и потенциальности – тому пространству, из которого может произрасти или естественным образом возникнуть поэзия. История способна быть рассказанной в нужный момент, явиться нам, она потенциальна: перед нами «поэзия полная неперерезанных пуповин».

Поэтическое время в этой книге – время между настоящим и будущим, наступающее, но ещё не наступившее, время прокравшейся болезни, но ещё не давшей о себе знать, грядущей катастрофы, сжимающей дыхание. Субъект оказывается тревожной суммой имманентного и дефолтного тела Я и инородного Другого внутри. Прикосновения и взаимность между ними возможны без контакта, а воздушно-капельный путь будто бы более интимен и более опасен, чем физический контакт в пространстве. Вирус приходит как часть тела Другого, как фрагмент инородной телесности внутри нас, а не просто обезличенная частичка.

5.

Наиболее кровоточащий из всех вопросов об этой книге: как она читается в реальности после 24 февраля? Части «…из слов» предпослан императив: «читать на довоенном языке». Мне кажется, мультимодальные тексты обладают мощной способностью к реконтекстуализации: завершается часть «…из слов» как раз бессловесно, почти экспрессионистским жестом – широким знаком перечеркивания, который сейчас прочитывается как символ невозможности словесного, знак внутреннего запрета и внутреннего сомнения. В этой книге нет провиденциальности, но есть тревожность январских и февральских дней 22-го года: тревожность как слабость и тревожность как готовность мобилизоваться для сопротивления катастрофе.

[1] Н.

М. Азарова О длине стихотворной строки, или можно ли формализовать телесность в

стихе. Ссылка:

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/135_nlo_5_2015/article/11614/

[2] М. И. Шапир О пределах длины стиха в верлибре (Д. А. Пригов и другие). Ссылка: https://rvb.ru/philologica/06rus/06rus_prigov.htm

[3] Павел Заруцкий. Когда стихотворение становится экраном. Ссылка: http://fajro.online/PavelZarutsky.html

[4] М. Н. Липовецкий Сорокин-троп: карнализация. Ссылка: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/120_nlo_2_2013/article/10375/

[5] Павел Арсеньев. Жест и инструмент: к антропологии литературной техники. // Павел Арсеньев. Литература факта высказывания. Очерки по прагматике и материальной истории литературы. – СПб.: Транслит, 2019. – 188 с.

[6] Алексей Масалов. CARNIS ET MACHINA (О книге: Павел Заруцкий. Единица. СПб.: Ночные травы, 2021. 16 с.). Ссылка: https://literratura.org/criticism/4571-aleksey-masalov-carnis-et-machina.html