X + X; виньетка вида на карусель: о поэзии Гунвор Хофму и Хьелля Хеггелунда

Катаясь на карусели, может, надежней поверить в запечатляемое вращение всего — кроме тебя (неподвижный соглядатай); и оно держится в уме, становясь источником (заметка на полях: это требует уточнений) твоих видимых/невидимых переворотов и обращений. Вокруг собственной оси — и в качественно следующее состояние. По меньшей мере, такая картина складывается во многих текстах Гунвор Хофму и Хьелля Хеггелунда. Два крестика, искомых, два Х.

Было бы нечестно без предисловий и напрямую соотносить эти две фигуры, заведомо оберегающие друг против друга водораздел. Пучок расхождений между искомыми Х., оказывается, не препятствует: для остова нашего разговора подобное соположение осеняет. Дает возможность на выборочно-семейном портрете норвежского модернизма предметом взгляда сделать характер обращенности отдельных поэтических форм (пусть малых) — ракушечно внутрь / отзывчиво вовне. Различия подчас просты как в детской раскраске: если в поле зрения Хофму — норвежский модернизм в своем бурном апогее, в известной его первой фазе в 1940-е годы, то Хеггелунд относится к третьей фазе 60-х годов, которую часто считают последней столь заметной, связанной с литературой как с практикой во многом не выходящей за пределы кружка т. н. профессионалов. Почему бы и не обозначать эту наличность контекста Хьелля поэтикой элитарности; хотя Хеггелунд не раз потом исступленно протестовал, когда кому-нибудь приходилось обозвать его «poeta doctus». В этом усматривали позднее его глубокую умозрительность; ее даже побаивались критики, позволяющие себе нелестные рецензии — и всегда прибавляющие нечто вроде: да, наверняка что-то, да упущено, можно ведь потерять зоркость и ошибиться, если имеешь дело с этими учеными стихами. Один из них, Инге Лёнинг, воспринимал свой опыт прочтения поэта на деле испытанием, «ребусным забегом» (rebusløp). [6].

Временами неизбежная ученость все же не извлекает его героя из возможного кругового движения, где обращение наблюдателя к самому себе не становится привычной интроспекцией — но вниманием к объективно внешнему; качества отдельного «я», наращиваемые в текстах Хофму, будут у Хеггелунда скорее точкой зрения, включенным ракурсом в большой и внешний мир (датский литературовед называет эту поэтику attityderelativisme, «релятивизмом позиций») [5].

«Сады» (Sommerhavene) Хеггелунда из поэтического сборника «В мое время» (I min tid) существуют в этой относительности, но наблюдатель не может не ощущать себя по крайней мере ситуативным ядром события:

...наши

сады, еще зеленые

за приглушенным сверхзвуковым

шумом газонокосилки

всё плотнее чем свет и

день который

падает

на тебя

...våre

sommerhaver, grønne

bak gressklipperens

dempede overlydstoner

tettere alt enn lyset og

dagen som

faller

mot deg) [1, 35].

Если «сады» не симметричны, то безнадежно зеркальны: нужно учитывать, что ускорение темпа мелькающих картинок у самого носа «я» напоминает растревоженную водную поверхность; «отражения скитаются, потерявшись» («refleksene vandrer vilsomme omkring»): движение в тексте — что вообще можно считать чертой хеггелундовской поэзии — изначально спиралевидно — в конце концов, панорамный круговорот притягивается гравитационной тяжестью лирического субъекта. «Быстрее и быстрее» в поле зрения второй половины «Садов» входят «забытые движения»: всякая вещь здесь находится в непрерывном процессе становления, но ей недостает (и не достанет) врожденной потенции этот процесс пройти до конца. Это и есть точка пересечения с бесконечным становлением в текстах Г. Хофму: и ее поэтике принадлежит привычка продлевать описываемую ситуацию, пряча узелки ее завершения — они сливаются с паузами, неожиданным молчанием, которое провоцирует формальное завершение стихотворения (или замыкание его в кольцо: как яблоко будет «падать и падать в твою вечность» [2]). Существует тесная связь между открытостью двух этих пространств: по одну сторону — хеггелундовское «Представление», где «ничего не завершено», а по другую — фраза Хофму «все нужно учить заново» (см. ее текст «Голоса»). Оговорка необходима: ничего общего с поэтикой становления как emergency (согласно интерпретации Джона Холланда, это — «большое, происходящее из малого», much coming from little) [4], становления как реакции адаптации, признака чуткости к мировому времени в этих стихах нет. Хотя, конечно, они наследуют эту неизбежную линзу последовательности хода вещей, необходимости внимания к проистеканию. Но и предопределение едва ли существует: это все еще эпистемологическая заминка, вопрос предопределения принадлежит той самой темноте, от которой отвернут хеггелундовский герой и на которую открыто смотрит герой лирики Хофму, только этот открытый взгляд эманирует из незрячести, да и сам о ней знает. Мы говорим о предчувствии и чаянии темноты как об атрибуте ее текстов до вхождения фигуры в поле действия мировой катастрофы. Да: ее дебютный стихотворный сборник, «Я хочу домой, к людям» (Jeg vil hjem til menneskene) вышел в 1946 г., и естественным выглядит жест отнесения его (т. н. первой фазы ее поэзии) и некоторых скоро последующих сборников к дискурсу послевоенного кризиса; оптика очевидно усложняется, если добавить, что ее близкая подруга, Рут Майер — жертва Холокоста. В статьях о ней общепринят такой ракурс: «Из страхов Второй мировой войны вырастает ее поэзия, но мы знаем — уже пятьдесят лет спустя — что эти страхи существуют во все войны, даже сегодня, здесь, в ЕС-Европе» [3, 506]. Да; но, апеллируя к стихам самой Гунвор Х., скорбь и смерть присутствуют и до сотворения человека, когда еще «в прихожей молча стоит Ожидание», когда Дух не начал населять воды, носиться над ней [3, 122]. Страдание выступает как связующее времени, оно даже предполагалось при создании мира — а это значит, что от мира не отчуждается. Современность Хофму определяет ситуативное прочтение ее текста, но тот, раковина, устремлен к собственной сердцевине — с желанием видеть в ней общие законы. Рут Майер в дневниках замечала еще довоенное неотъемлемое от Гунвор измерение скорби [7].

Текст Хьелля Х. катастрофой мало заинтересован, он не ее носитель: современность ему и не дала повода — здесь они полярны с современностью Гунвор Х. (тем не менее, есть уже названное замечание Яна Эрика Вола, главного на сегодня исследователя Хофму: страхи Второй мировой войны, выводимые из ее поэзии, применимы и к его эпохе; он выходец тех же «профессиональных кругов» в литературе, что и Хеггелунд — с Хьеллем они ровесники, относились к одним и тем же литературным кругам, были соредакторами литературного журнала «Окно» (Vinduet)).

Но отличие становления ситуации наших Х. от, допустим, канонической для такой поэтики ситуации Уитмена (т. н. emergent poetics) [6] — в том, что стихотворная форма определяется потенциально бесконечно долго не потому, что созидательно соприсутствует событию-современнику (а нельзя отрицать, что перед Уитменом стояла задача найти собственные — может быть, меняющиеся и ускользающие — координаты для описания его Америки), а потому что апеллирует к никогда не завершающемуся полотну.

Оказывается невозможным не только выучить летучий поток, упорядоченный в форме спирали, но и изучить, и успеть представить его себе гранулированным; однако один из концов спирали предугадываем: он оказывается, например, в руках медиума. Так, «День» — зарисовка, и многие тексты Хеггелунда напоминают по своей центростремительности — тоже — виньетки, заворачивающиеся как улитки — внутрь себя ли, к предмету-сердцевине ли. Именно потому такие раковины изначально скорее чужды адаптивным механизмам — они изменчивы наедине с собой, по собственной мерке.

Но то же вращение вокруг видящего субъекта в тексте Хофму слишком широко, это меньше виньетка, больше раковина, обратившаяся и обращающая в слух. В конце концов, вид на карусель остается: камертоном непременно служит «всё» или «ничего», реальна только любая мыслимая вечная крайность; оттого мир Х. тяготеет даже к общей номинации через заглавные буквы, это большие слова, из которых можно вывести любое, какое угодно, маленькое — но обратного движения по раковине, внутрь, не предвидится. Рифмуется с «Днем» Хеггелунда «Этот снег был другим» Хофму: это схожее обособление вместимого в отдельно взятый промежуток, это опыт нахождения в заповедном пространстве, которое позволяет в качестве исключения — в нем человеку ненадолго быть.

«Этот снег был другим / и другим — мрак / не таким, как в эту ночь / Твое будущее рождено снегом» разрешается в обширном «Но позже ты узнал / всё. Все твои шаги / сквозь Мир — / отзвук пустоши / белой от снега / под зрячей луной» [3, 454] ; или как это происходит в смежном тексте: «на самом краю утреннего / света я поднял свои руки и все / утра осели / в это утро / где все открылось Началу / что было / в моих руках» [1, 49].

Притом чаще эта принадлежность видится кажимостью, не может убедить в действительности опыта и знания: «сам я разговариваю / О весне как ни в чем не бывало / Я не знаю потому ли / чувства действительности во мне больше чем в других» [2, 51]. Атрибут времени здесь размещается затемненно: часто, в русле тенденции, ситуация изначально помещается на самое дно сосуда, не обнаруживая свою принадлежность к обозримому времени — мыслится в плюсквамперфекте. Событийная точка же, находящаяся между наблюдателем и предметом, даже не всегда обнажается: иногда его кончик скрывается в эллипсисе, иногда же, показываясь, оно выглядит единичным мерцанием из намеченной глубины. На донце «Дня», например, отсвечивает эта точка, позволяя проводить карусели хронологическую линейность ( сначала все утра стекаются в то единственное, где — уже потом — открылось Начало, и тоже — потом, последовательно и по следам внимательного взгляда — оно оказывается в руках чуткого «я»).

Тур Ульвен — и в такой компании, хронологически располагаясь уже после двух иксов, этот норвежский поэт, писатель и критик будет рассматривающим игреком, Y — говорит о единственных трех сборниках Хеггелунда как о постепенно сгущающемся рое, который невозможно наблюдать, оставаясь несогласно с тем спокойным [5, 228]. Увлеченность дистанцией, промежутками — то, что одновременно сближает два Х — и вместе с тем разводит их поэтики по противоположным полюсам; та темнота, к которой обращается Хьелль, воздушна и пориста: через нее возможно просвечивание угадываемых вещей и происшествий. Это, конечно, непомерно далеко, но глубина эта скорее прозрачна, бывает отмеченной даже юмором tongue-in-cheek. Где угодно она появляется на поверхности — даже в названиях стихотворений, еще не приступив к наррации, он может осекаться, передразнивать свою же интонацию. Ёрничать: о, если это описываемое посвящение (Innvielse), то, подбираясь к заданному текстом тону, он точно добавит в скобках — À l’ancienne; герой становится фигурой мнимо видной и не по-настоящему весомой, «gallionsfigur» (гальюнной фигурой — на носу корабля), и все посвящение балансирует между совершенной игрушечностью и страшно серьезной ситуацией. Коммуникация, возникающая в пределах хеггелундовского пространства, никогда не может быть трактована однозначно / одномерно / единично. Еще и потому, что связи часто выстраиваются ретроспективно или, напротив, предугадываются, их характер постоянно меняется: на это влияют временные веховые столбики, наблюдаемые еще издалека.

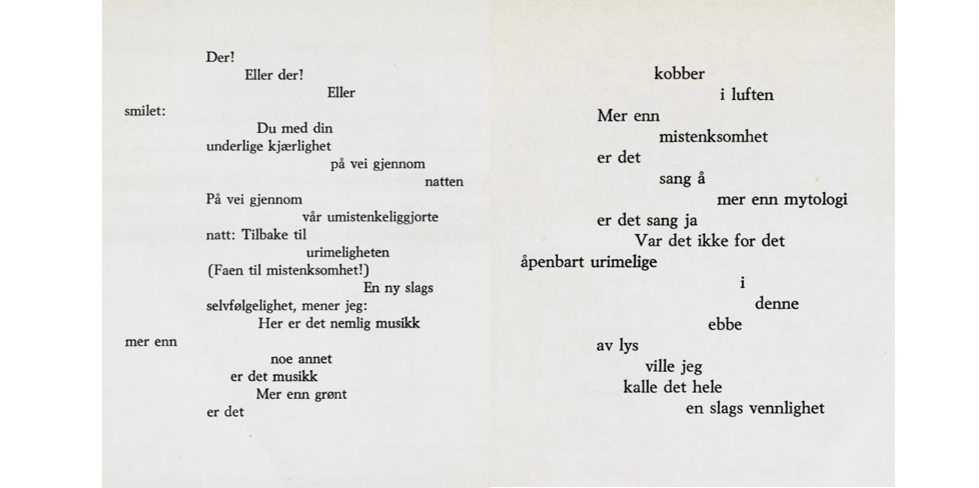

Движение как колесо — и подразумевается неисчерпаемый механизм — чутко отвечает этой картине, и текст «Я указываю на ночь» (Jeg peker mot natten) очень ясен с заданного ракурса: по замкнутому кольцу мелькают указания. Они очень видимы — за исключением одного: «я» указывает в сторону ночи (по набору характеристик она почти стерильна — там нет ни вины, ни мук, ни улыбчивости — да и человек там слабо вообразим), но как только происходит избавление от слов, «ты» указывает и на лирическое «я», и на ту темноту, откуда они оба происходят. Сейчас оно прикровенно (еще и из-за «света враждебности», в который вступают, приняв молчание), но память о генезисе — состоится. И состоит из непрекращающихся намеков, которые замечает (и это самое важное) тот, кому они предназначены: в последнем из трех сборников Хьелля Х. «Пункт восьмой» встречается несколько визуальных стихотворений, и все они превращают обсуждаемый поток в очевидный:

Именно та музыка, слышимая в сопровождении (или: музыка сопровождения), и состоит из всего видимого в пути, — она будет и больше мифологии, потому что сама мифологизируется, но этим не исчерпывается: опорной дугой, на которую упирается карусель, становится дружелюбие. В приближении к поэтике Хьелля Х. оно приобретает черты миролюбивости и миролюбия — вообще. Оно было бы осуществимым, если бы не «убывание света», в чем есть и неправдоподобие, и невозможность (det åpenbart urimelige i denne ebbe av lys) — одна из границ невероятного, которая проходит по иному шву у Гунвор Х. [2]. (Вос)принимая вещи через эту оптику, через постоянное приближение к дружелюбию — и вместе с тем ощущая себя зоркой точкой средоточения, можно «считать до белого», незамутненного белого цвета, «белости». И есть вероятность, что белый цвет, который можно достичь именно сквозь эту призму, и полное забвение вещей — нетронутых и тех, которых с самого начала невозможно коснуться («...ting ting urørte urørbare») [2], функционируют как сообщающиеся сосуды. Причастившись к одному, будет невозможно избежать второго; темнота памятная, темнота происхождения потому составляет органичный фрагмент дихотомии.

У подобной темноты мало общего с непознаваемой темнотой Хофму, где человек пессимистично скорее ориентироваться не способен: «Бог прячет вещи в темноте / как скупой сгребает свои деньги / в самом неправдоподобном месте» (Gud gjemmer tingene i mørket / lik en gjerrig / som samler pengene sine / på det mest usannsynlige / stedet [3, 444] ). Всякое существо, прежде чем слиться с заведомо представимым потоком всех мыслимых образов — а для Гунвор это изначально темнота, где возможно всеобщее разрешение, сначала проницаемо. Сквозь проходит какое-то количество непременно осязаемых впечатлений: будь то голоса, или бесформенные рефлексы мистерий, или воды из океанского дна, которое принимает этого героя рыбоподобным. Момент слияния — одновременно момент уподобления, но всегда не образу человека. Впоследствии эта точка фузии с темнотой (а это всегда темнота, которая пантеистична) создает невозможность условия фузии со светом: тогда происходило бы слияние снова, где последний теряет свои качества (см. «Вечной ночной жизнью являюсь» (Evig natteliv er jeg) [3, 332]). Это неизбывная герметичность образа и подобия.

«Все, что ты видишь, находится вне тебя» [2]— знание, которое на поверку не искупается: все видимое в акт обнаружения помещается именно внутрь очевидца. И одновременно с тем исключается на время из цикла внешней спирали: она становится частью непререкаемо постоянного потока; он подражает занимаемой форме — например, часто вырастающему в его текстах дружелюбию. Будь это дружелюбие у Гунвор Х., оно скорее стало бы Дружелюбием, одним из столпов для человека, над которыми у того нет и не может быть власти. У Хьелля Х., принимая едва не будничный вид, оно все же оказывается емкостью, и емкостью, которая может вместить все существующее — а содержимое «одинаково» [2]. Это снова — крестец полярностей: на одной стороне — соединение-поглощение, на другой — соединение-подражание, где остается лоскутность и щербинка между источником и медиумом. Полюс первого искомого — арктически пустынен, карусель движется пронизывая замершее; полюс второго спасительнее, это впитывающая весна (эксплицитный сезон его последнего поэтического сборника и, подспудно, — двух первых), которая даже безымянно может присутствовать в момент обретения Начала — или даже на пути к тому, в мгновение устремления к дуге дружелюбия по отношению к мелькающему.

Герметичность обоих Х. определяет характер сцепления с действительным, потому что поэтический случай — только солнечный/темный зайчик от него. Материя карусели всегда неожиданно проецирует его, и тот становится несовременен и допотопно своеобразен; вид же карусели неотделим от самой виньетки, созданием Х., заинтересованной подчас больше приобретенным бликом.

[1] Heggelund K. I min tid. Oslo: Aschehoug, 1967.

[2] Heggelund K. Punkt 8. Oslo: Aschehoug, 1968.

[3] Hofmo G. Samlede dikt. Oslo: Gyldendal, 2021.

[4] Jaussen P. Writing in Real Time: Emergent Poetics from Whitman to the Digital. Cambridge University Press, 2017 .

[5] Nielsen H.-J. Nye sprog, nye verdener — udvalgte artikler om kunst og kultur. Red. Tania Ørum et al. Kbh: Gyldendal, 2006.

[6] All denne hvithet : en bok for Kjell Heggelund [redigert av Kjartan Fløgstad, Jan H. Landro, Jan Erik Vold]. Oslo : Aschehoug, 2002.

[7] Волл Я. Дневники Рут Майер. Еврейка-беженка в Норвегии» / Пер. Федоровой Н.Н. М.: Мосты культуры, 2010.