Отрывки из книги «П.А.Е.М=а» (с предисловием Александры Шабатовской, Руслана Комадея и Дмитрия Сабирова)

Выражаем отдельную благодарность Эдуарду Поленца, предоставившего нам книгу Евгения Малахина из собственного архива!

Книга «П.А.Е.М=а» — это концептуальное коллективное произведение искусства, относящееся к разряду книги художника, в которой переосмысляется образ книги так таковой и способ существования и генерации текста в ней. Название иронично намекает на литературный жанр, но основной его смысл смещен в сторону инициалов авторов.

П.А. — Алексей Парщиков (1954–2009) на тот момент (1980) — молодой неподцензурный московский поэт, студент Литературного института им. Горького, восходящая звезда нового литературного течения, которое позже назовут «метареализм», или «необарокко».

Е.М. — Евгений Малахин (1938–2005) инженер-энергетик из Свердловска, экспериментирующий со словом и фотографией. Он также неофициальный поэт, фотограф-любитель, кипятящий негативы, страстно создающий авторские книги, методом пересъемки оригинальной машинописи, совмещением с «варёным» негативом, масштабированием, дописыванием текста вручную и др. К началу 1980-х Малахин создал уже около 15 фотокниг.

В авторах также значится В. Осипов (Владимир Пашкин, р. 1954) из Свердловска — писатель, друг Малахина и возможный соавтор некоторых текстов книги. До сих пор выйти на связь с ним не удалось. Сведений о том, как и при каких обстоятельствах была создана «П.А.Е.М=а» и какой вклад внес каждый из указанных на обложке авторов пока не найдено. По всей видимости, она стала результатом встречи двух творческих личностей, стремящихся друг к другу.

По воспоминаниям близких, соратников Малахина, он был знаком с Парщиковым лично. В 1970-е и позже Малахин довольно часто бывал в Москве по работе, был дружен с поэтом Е.В. Бачуриным (1934–2015), через него познакомился со столичной художественной средой.

В «П.А.Е.М=е» представлено пять ранних стихотворений Парщикова, которые до этого ходили только в самиздате: «Улитка или шелкопряд», «Стадион», «Рокировались косяки», «Статичны натюрморты побережья…», «В старом детстве немом, как под партой, темно…». Тексты становятся материалом для художественной интерпретации Малахина.

Книга открывается «ОСВЯЩЕМИЕМ» «юного почитателя и критика Алёшеньки Парщикова» и является «даром» ему от Малахина за искреннее взаимодействие, способность к творческой рефлексии, самообучению и самоиронии.

Длинный подзаголовок в стиле старопечатных книг дает понять, что оригинальные тексты Парщикова подвергнутся трансформации. Анализировать и комментировать их будет Малахин, он приготовит, съест и переварит их /размажет по стенам/. Произойдет взаимодействие текстов с последующей аннигиляцией и возникновением абсурдных новых. Это книга-концепт. Выбранная метафора кухни, кулинарии, поедания и переваривания передает идею трансформации оригинального текста под влиянием другого творящего сознания. С одной стороны, в книга наглядно иллюстрирует идею тотальной читательской интерпретации Деррида и рецептивной эстетики Ингардена, с другой, показывает путь к, пока ещё механической, генеративной модели текстопорождения. Это становится возможным благодаря технике исполнения книги.

Книга формата примерно А4 (29×23,4 см.), типа кодекс, в оформлении использованы плотная фотобумага, матовый прозрачный пластик, клейкая лента, цветные шариковые ручки и нитрокраски. Технически воплотил «П.А.Е.М=у» безусловно Малахин. В похожей технике он создает и собственные книги и, например, книгу ленинградского поэта и художника Владлена Гаврильчика (1929–2017).

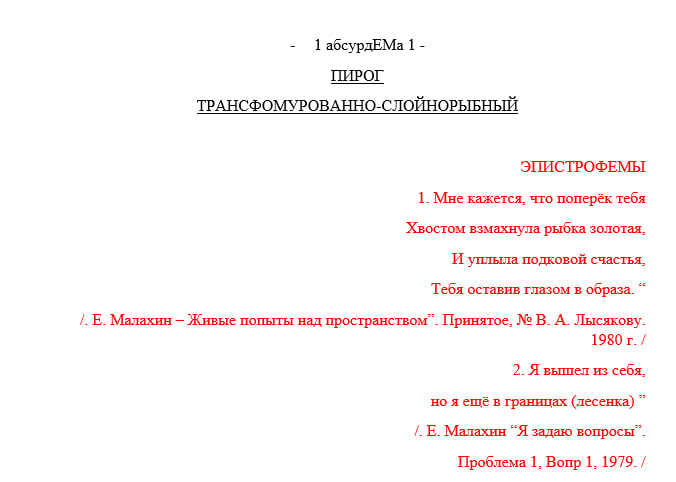

«П.А.Е.М=а» имеет выверенную структуру — «пентаплект пирогов» — комплект из пяти разворотов. Начинку пирогов составляют: «абсурдЕМы», «квадрЕМанализы», «П.фА.рши» и «комМЕнтарии». Один «пирог» это разворот, включающий по две «АбсурдЕМы» Малахина, и вклеенные в разворот два листа прозрачно-матового пластика, на одном дан «квадрЕМанализ», на втором оригинальный текст Парщикова, т.е. «П.фА.рш».

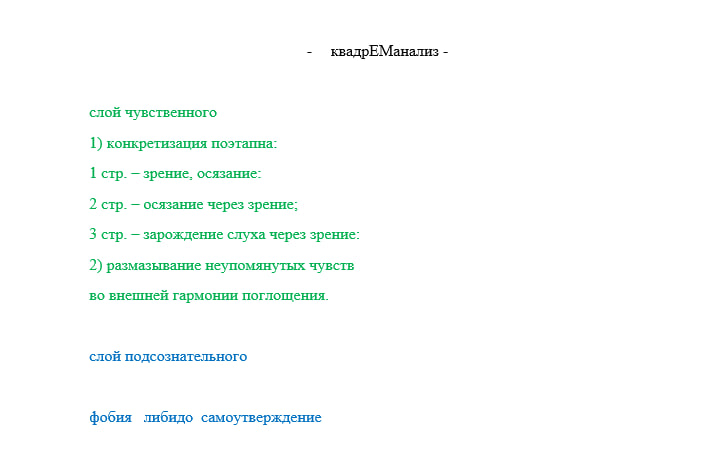

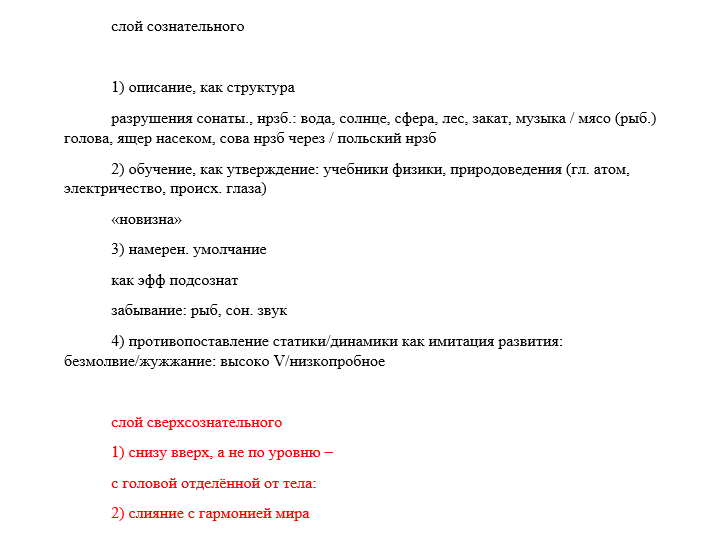

Открывающие разворот «АбсурдЕМы» представляют собой зачин, это Малахин до Парщикова, но уже стремящийся к нему. «АбсурдЕМы» предварены «эпистрофемами» из других более ранних книг Малахина, за ними следует трехчастное стихотворное обращение к Парщикову: «На деревянном основаньи / Построил ты себя как дом, / В котором дверь с замком наружу, / А ключ хранится изнутри…» (1 абсурдЕМа). «П.фА.ршем» становятся стихи Парщикова — фото машинописи проявленное на прозрачном матовом пластике. К каждому стихотворению, на другой «прозрачной» странице, дан динамичный «КвадрЕМанализ». Двигаясь по краям страницы сверху вниз по часовой стрелке, Малахин выделяет «слои», «стены», «секторы», «повороты» и «сны» в стихах Парщикова — чувственного, подсознательного, сознательного, сверхсознательного, тезисно конспектируя ключевые моменты в каждом слое: «предопределённые чувства расплывчаты, деформированы до взаимопереживаний то птицы, то зебры, то рыбы…» (поворот чувственного). В финале каждого «пирога» Малахин (вы)даёт вторую абсурдЕМу — собственное стихотворное переложение (переварение) стихов Парщикова: «Вот – взмах и в очернённости толпы / Достигнуто единство галиона; / Но вновь пуста арена стадиона… / И он слабей яичной скорлупы.». Весь малахинский текст написан от руки цветной пастой (красной, зеленой, черной) и только стихи Пащикова даны в машинописи. Открывая «пирог», т.е. разворот, читатель одновременно видит все страницы разом наслоенные друг на друга. Получается такой нестираемый, но просвечивающий палимпсест.

Книгу венчает «присовокупленная-телепатическая П.А.О.В.Е.М=а» Парщикова А. переданная через Осипова В. Малахину («протелепирил ЕМ») и представляет собой прозаический текст, фантастический рассказ, сгенерированный из стихов Парщикова и малахинских переложений этих стихов.

Таким образом, книга становится творческой кухней, лабораторией по переработке индивидуальных поэтических текстов и генерации новых коллективных. «П.А.Е.М=а» динамична, даже последняя буква в названии книги, после знака равенства, при склонении всегда меняется на соответствующие другие. В книге задано и показано движение активного читательского восприятия, интерпретация фиксируется, визуализируется и трансформируется в иное — коллективное самостоятельное.

— Александра Шабатовская

Сочетание Малахин/Парщиков не меньше шокирует меня, чем то, что главный актер Пазолини Нинетто Даволи играл у Эльдара Рязанова.

Малахин — свердловский стихийный «концептуалист» и экспериментатор, мастер на все медиаруки, инженер по профессии. Многие его эксперименты 1970 и начала 1980-х — потоковые: чем больше итераций, тем больше возможно изменений. Эксперименты по обвариванию фотографий, пересвету, химической обработке, вклейки, врезки в многочисленные книги, возобновляющиеся циклы стихов-ударов, сотни супрематических икон — постоянное процессуальное подтолкновение. Однако теории своих экспериментов Малахин не оставил.

Парщикову тоже важна процессуальность, но он предпочитает смотреть на нее с дистанции, не растворяясь. Скажем, «Землетрясение в бухте Цэ» демонстрирует множественность изменений, но описывающий это отстранен, у него холодная чуткая голова.

Когда Малахин принимается за Парщикова, он испещряет его статное дистанцирование, нивелирует. Он оставляет на текстах Парщикова и около них столько знаков, сколько может. Тексты проклеивают друг друга, просвечивают, чернила застят взгляды противопложных букв. Небольшое количество ранних текстов Парщикова из машинописи превращается в буйство визуальных и вербальных рецепций. Малахин вынуждает парщиковские тексты отступить обратно в языковое — в сорастворение с исходным — с бумагой, с языком как континуумом.

И Малахин, и Парщиков чувствуют бесконечную развертку смысла как пространства, но осуществляют ее иначе. Лишь странное книжное столкновение в «П.А.Е.М=е» позволяет разглядеть катастрофически прекрасную встречу как взрыв, после которой творческие энергии двух авторов расходятся в разные стороны.

— Руслан Комадей

Я попытаюсь описать свой опыт работы с рукописями Малахина для этой книги. Первое, что хочется отметить, это невероятная энергия его текстов, написанных поверх стихотворений Алексея Парщикова. Ты словно входишь в реку с сильным течением, но тебя не уносит потоком: есть возможность наблюдения за этой силой, можно рассмотреть разные её слои по отдельности и вместе. Пребывать в таком зазоре различного формата (пустой центр листа в «квадрЕМанализах» и тесное наложение строф-вариаций поверх парщиковских текстов) многого стоит.

Проводимый Малахиным эксперимент — это, на мой взгляд, своеобразная попытка проявить минус-корабль, показать другие возможности и направления метареалистской практики, но не похоронить при этом истоки этой игры, подарить другой взгляд: не только показать, насколько велики возможности метафоры, но и дать читателю прочувствовать на себе ощущение странника, возвращающегося к началу пути, но уже совершенно другим.

— Дмитрий Сабиров

1. Передо мной твоя картина,

В которой ты за слоем слой,

В порядке конструктивных отложений,

Желаемую мысль определил;

Затем в плену инстинктов и себя

Достиг действительного результат

И далее, опомнившись уже,

Воображаемому волю дал

И попытался в меру отстраниться

И подготовить кисть или перо

Для связи с наивысшим наслоеньем,

С идеей расширения пространств.

2. Не разрушая, упреди,

Внедрись в лежащее под спудом,

Из настоящего уйди

В общенье с будущим и чудом,

И вдохновения не жди –

Без багажа беги оттуда!

3. Для взлёта ввысь нужна душа,

Она сама пути укажет,

Но не желая явной стать,

Она потребует сокрытых ощущений,

Базирующих почву для нутра,

Родящего отброшенное слово,

Лежащее на совести покатой

И на решётке новых слов,

Чьи символы сознанья в языке,

Внутри каркаса зашифрованных конструкций,

Но более не требует в ответ.

ЕМ.

- П. ф. А. рш -

ПАРЩИКОВ. А.

Статичны натюрморты побережья:

трофеи солнца и мясная лавка,

где нас вода ощиплет и разрежет,

чтоб разграничить голову и плавки.

Засовы ящериц замкнут на валунах

безмолвие. Оно застрянет комом.

Висит, модели атома верна,

сферическая дрёма насекомых.

Соборное вместилище лесов.

Высоковольтный дуб на совести заката.

И глупая лоза. И куклы сов.

И польский камышей. И зависть музыканта.

- КомМЕнтарий -

Фрагмент из «Присовокуплённой телепатической П. А. О. В. Е. М. = ы»