«Флаги». Двадцатый номер

Содержание

Республика, вызванная со всех сторон

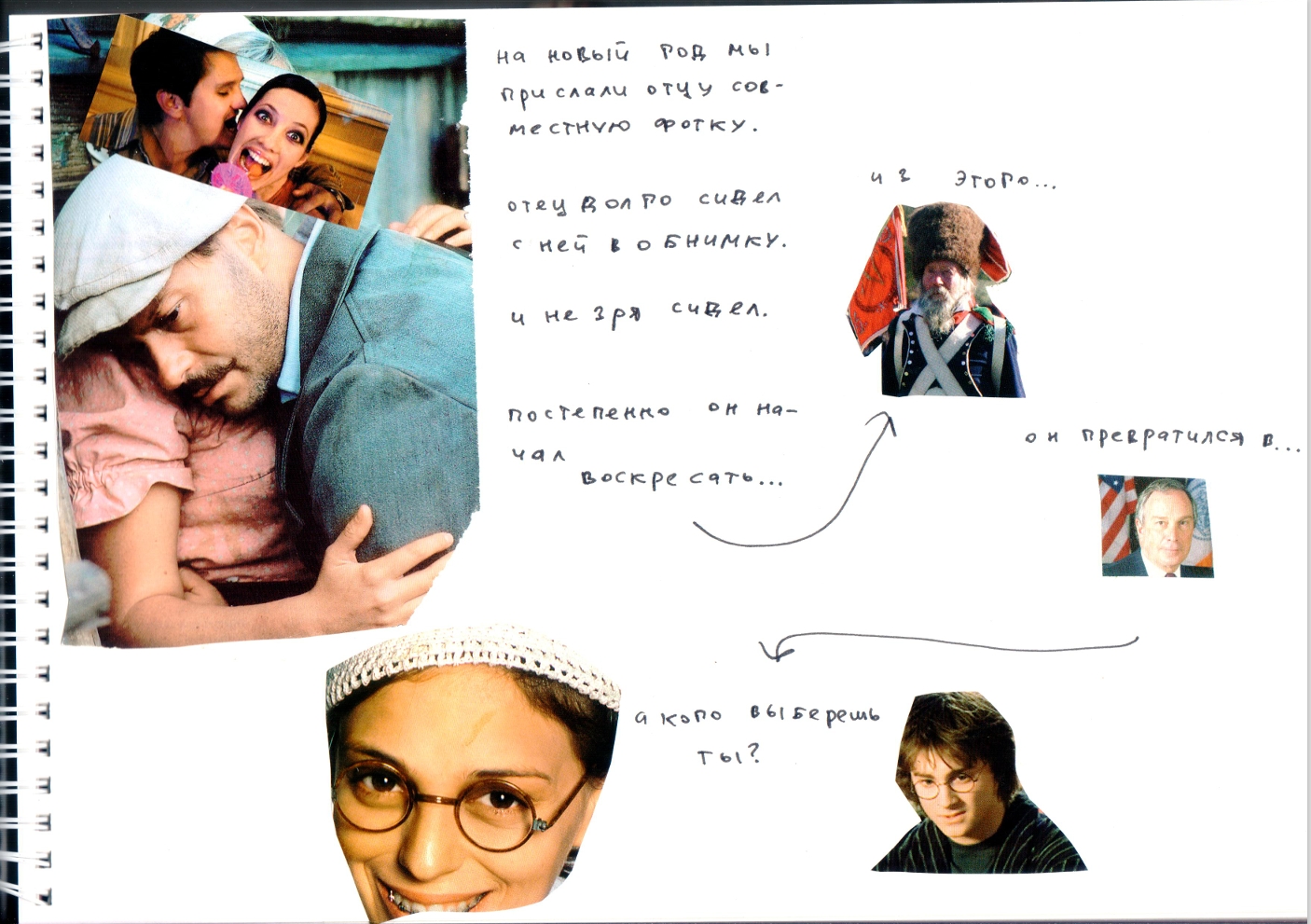

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСОК С ЛЮБОВНИКАМИ

• То ли ты стоишь, то ли церковь горит

• Щоб забути про останню любов і готовити себе до наступних любовей сон був дан

• Ты являешь себя внезапно с жарой, никем не предсказанный, нигде не замеченный

• Всё: и местность, и временность; всё готовило улыбку, — и она не случилась

• Станем честью для называния цветка, лопасти его уже полны и движимы

• И тут поселятся птицы — переносчики фамилии

• Тіло, ділення на два, зостається в однині

• Раннее просыпание на пахоту волос на случай голода; нам никогда не станет работаться

• В вопросе было столько пространства, что ответ сам помещался

• В языке моего детства было меньше слов, але всі вони були якомога ближче до правди. Нажаль, ти не розумієш української.

***

Утеряны виды, исчерпан

взгляд на замедление бухты. Стоит

пустая теплица

ботанического сада. Осталось место без посетителей, без голосов

для перечисления растений.

Два равелина — с обеих сторон — молчат о сегодня. Заковывает металлургия ночи

плавпечаль в воду, кажущуюся больше водой, чем

большая вода. Обзор остановлен

на ложном запуске птиц; обзор прекращается, но

всё ещё длится. Ты всё уже видел, ты всё это видел, но продолжаешь

смотреть.

***

время — пусто.

время — случайный голод молока человечества, мимо

губ сходящего, не в ёмкость живота, но

словами в обиталище.

что таится за шаткостью ночи? что таилось там вчера? то же,

что и сегодня — ничего. О, нагота рук! О, руки! О, действие остановленное! Несовершённое действие! Наконец,

бездействие и тела, и механизма, и природы — в направленной избыточности. Алеф, скажи, Алеф,

что начинает движение? Вол или впряжение вола в тягость? Воля — или

наличие безволия? Не говори, молчание вот:

пакт о неприкосновенности, о невторжении, об обоюдной

свободе от нападения; и вот: о сокрытом!

наконец, продолжительность и длиннота

об одном: бесконечный поворот плуга

от одной ограниченности местности до

совершенно другой — точно

такой же.

***

Смерть считать недействительной

Моё милое дерево, деревце, дрéвко: каждый раз, когда ты прикидываешься мёртвым, где-то в одной из многочисленных купелей православных храмов и церквей крестят младенца;

Между разнонаправленным движением поездов метро что-то случается: смертница забыла что нужно крикнуть для точки невозврата и была подхвачена случайным обрывком разговора двух молодых людей: «Слава богу», сказал один другому;

Он так долго и усердно молился на свою потаённую любовь, что место, где она обитала, стало намоленным — и по сей день бабушки общественного транспорта, проезжая мимо этого рукотворного храма, крестятся и не знают отчего это делают;

Сын лежит напротив спящей матери, тоже собирается ко сну: но прежде нужно настроить дыхание так, чтобы их животы совпадали — спальная комната на бесконечном вдохе;

Чёрная арка львовского кукольного театра выстраивается в память: сегодня финальный показ спектакля «Танґо смерті» — потом его переименуют в «Засвітнє танґо»;

Юноша застал себя в шилевской позе наготы автопортрета в зеркале ванной, после душа: было бы сущим варварством, преступлением против красоты не подрочить на своё отражение;

Любовники прикладывают ладони к ладоням — исследуют физический предел, соразмерность рук и рáзвитости: одинаковые — значит они точно созданы друг для друга, если разные — то будут назначены соответсвующие роли;

Перед Новым годом волонтёры — послы доброй воли с гостинцами — наведаются в психбольницу на Фиолентовском шоссе 15, будут поздравлять больных, и прозвучит фраза «Завтра будет 1 января», и великая радость станет в 3 отделении, и все воссмеются, и разделят конфеты между собой, и будут покойны, и будут жить.

И завтра будет.

***

Выражение бесконечной благодарности

Город — это ранимость одиночного дня,

пересобранная в величие неузнавания.

Всё уклоняется от памяти: где отложенный взгляд завис, там будет выращен мак, а после — и место названо;

Всё глубже и глубже слышен шёпот сокрытых любовников. Речи почти не разобрать, было сказано: женственность интеллекта, смеховая культура безголосья, листва собрана на падение, и прочее, и прочее…

Очевидность растянулась в залежах тени, где старились снующие люди. Наверху являлись молнии — небо сокращалось и постоянно сращивалось;

Всё было во всём: избыточность условной природы; переменные институции; бои с быками заканчивались задолго до боёв с быками. Когда будут пересчитаны пожары, выброшенные кем-то внезапным,

когда губы другого станут невпечатлёнными, когда

запасы улиц будут растрачены на продолжение рода, когда станет

день —

падёт последняя республика, вызванная со всех сторон.

Склейки

склейка (теневая)

атомные тени жалуются на

автосимулякрность в сверкающем негативе

проявляющемся на каждом слое нереальности

— и что вы хотели от прозрачности ручек фарфоровых кружек?

— каждой бельевой верёвке по прищепке её поглощающей

(требования не были услышаны из-за решивших сбежать электронов

непристойно-чувственно снимающих кино за гаражами

в которых прячется невыносимая лёгкость железных листов)

— мы даже не можем потеряться в пространстве между сиянием и мерцанием

— как нам быть зернистостью если мы так и не нашли свою телесность?

физические воплощения были утеряны

по неосторожности и каждая точка за которую

зацепится

касание будет нести ответственность перед перечёркнутыми строками

склейка (ночная)

теневые места решили

взять верх над растворяющимся

в полумраке зрачков сливающихся

с досками навсегда закрытых объявлений

— продам мысль о возможности перебежать дорогу в полнолуние

— услуга размышления о несбыточном оплату беру солнечными зайчиками

есть ли толк о таком говорить когда она вечно разбивает стекло пьет его и

сама распадается на осколки образующие асимптотический натюрморт —

на то он и мёртвая природа чтобы помалкивать о рукотворном

— куплю вечно ускользающую мысль о вечном побеге в оконный свет

— возьмите меня на работу подстрекателем кузнечиков к закрытию век

но дело в том что если

подумать о конце ночи то

можно выйти за пределы зрения

чья потеря останется без отклика

склейка (выцвевшая)

можно ли учуять

запах окончания темноты

который утром полупрозрачные

грузчики укладывают в стекло и увозят

на перегруженный склад отсыревшей памяти

— зачем ты жонглируешь особо хрупкими инклюзами сознания?

— я больше не чувствую приближение прошлых попыток жизни

по новой технологии верхние ноты духовности подвергаются

рефлексии средние находятся в упадническом настроении и лишь

нижние ещё способны напомнить о никогда не происходившем

— ты ломаешь возможность переродиться свежей хрупкой росой

— я всё равно навсегда исчезну если узнавание коснется меня

этим неуловимым никогда не стать небрежностью

с которой пространство оставляет в себе

исключительно аромат цепляющийся

за моменты вечно длящегося

отсутствия

склейка (тихая)

невыразимое никогда не будет подвластно

клейким поверхностям собирающим каждый отзвук

проскальзывающий в птичьих клювах

— (молчание)

— (молчание погромче)

— (молчание громкое)

влагание языка в разрывы между знаками препинания вызывает

атрофию голосовых связок нежно напрягающихся в попытке

предотвратить увеличение смыслов в выстраданной прогрессии

— (крик)

— (крик потише)

— (крик тихий)

слишком большое количество слов

проглатывается вместе с лапками ласточек

сонно вкладывающимися в клетки кроссвордов

Венера на красном тракторе

***

я вижу казахскую свадьбу невеста под балдахином

кланяется поднос с купюрами стольники аполлон

стрелы его бронзовые восплачутся все народы

знамение жены белой на золоте торжественных

листьев падающих как шахиды я вижу золото софии

голубую невесту губы ее луки гнутые скифов

не имамы бо зде прыбывающего града и восплачутся

племена брадатые в колпаках в бисере руки

прострут к луку солнечному о русь за шеломянем

еси о горы холмы черепов кричащих и я вижу

мясо на подносах дымное с луком я вижу водку

морды гостей града грядущего взыскуем склонив

бошку седую под этими хрупкими ветвями яблоками

свадьба у мечети

млечные потоки в голубом михрабе

вихрении имён хриплых лодки диа-

критик мосты контроверсий столпы

липкие от ила инна лилляхи хрипы

угольных щелки камер прорези шторы

невесты и свидетельницы в фуксии

каштанные складки кружева речки

рыбные сибири форель с рассветным

бочком пухлой влажной кирасой

зеленый лёва гнется на пушке времен

ивана сибирь моя розовеет как шко-

льница льнующая илляхи льняное

небо небес румянец анимешен

кирасы ермака рыбы прыгающей льва

иуды рыкающего в зефирных бурунах

лиллахи хи хи хи яблони родные

каштаны тысячи невест дышат хрипят

красными дырами хохлы их титла

скрепки змеюки на горлах пере-

резанных розовых свидетельниц

свинок и спасительные бублички скользят

в нефти рыжие небеса небес ветви

сотен птиц-имен и ил и зелень

гривы львиной водорослей мечущейся

мечами норм норм утопленники пели

норм мы голубые сало наше бирюза

заднепровская ковыль седой олени

лиххахи палата шестизначная златые

бегают глазастые шестерки шесть

три два один поехали иллахи

фрагменты речи влюбленного

1

схема тифлиса слизь лимфома

зерг-раш ионы

лоция кальмаровый

мрак гор троп

йети шагает стопою кудлатой

яблоки перегнили

вечерний поезд проходит

мимо осклизлой листвы

корешков стучит в смартфоне

котик который связан

мной его глаза

пуговицы кальсон

тифлис размазан по трусам поезд

мимо сырых изб

рыжий абажур твои губы

твои рельсы. яблоки рябые

убер. чайки кадмий штукатурки

стен. я расстегнул

оверлорд в голубином небе

гремит стакан котик

в телеге креветка в мышьем

мраке молча висит

шуруп на рельсах

тифлис расползся гнутой

ящерицей коряги георгия

ты мой кит я протыкаю

тебя ты сладковатая

груда яблок за пыльным

стеклом плацкарты (кресты)

стук стакана (кресты)

пресс эни кей

2

медведица пурпур пятна путей

блеск жд спутник

это твоя родинка. о круговом

обращении. о пони

розовом обмочаленном

об автодроме тертой резине

о фарах ночной шестерки

у забора бурого

капитан космолета. красные

полосы. шарится корги

машинист паровоза

ИС. летим по беломору да

варп сгухой распатронил

галактики. рычаги малиновые

усы контролера в табачке

ночь распласталась на холмах

булками. батонами. кармин

сто мин. суглинки мин

отчекрыжена с мясом

нога. ссу в заброшке

осколки мин. ракетка плеяд. ответочка

на станции пурга марганцовка

отсканируйте карту. щиколотки блестят

в сетке пруда. видеокамеры

везде твои радужные щиколотки

сверкает кстово

желтые зубы мишки на шпалах

****

[ода]

эпиграф

...Покинутых людьми, но не богами (Аронзон)

снег присыпает на коринфской

капители лишайник, машинист

смотрит вперед, впереди — провода,

огоньки станции со странным именем

Быково. известковые с черной

порослью в извивах (со времен

оккупации колонны валяются

в наступающем мраке, к коринфянам

апостола чтение: я говорю языками

ангельскими, на латыни (дерьмово),

машинист нажимает красную

кнопку, я не имею любви, звенят

рельсы вдалеке. Бык взят за рога,

тореадор, истекающий на песке

кровью, падает безмолвный тихий

снег, дрожат провода в инее.

деревянные боги кланяются в лесу

неясно кому — листья замерли, боги

бронзовые давно эмигрировали,

на известняковый лист падает

великий снег, огромные рога

присыпаны замирающим

(тореадор скорее в бой) снежком

красная кнопка сверкает

в этой странной тьме, где уже

растрескавшиеся зайцы

смотрят на тихий рассвет

кажется это Быково, да?

&&&

я вижу рыбок над скользкими камнями вижу руины

времен отечественной жар и счастливые дети

господи спаси меня сам как знаешь и стрекозы

голубые зависают над покоем вод

и дети плещутся в желтых кругах вода как молоко

тело мое младенец в утробе младенец разрушенный

разрушаемый скальпелем бульдозером рабочий в каске

рыжей пот хребтины его господи укрепи руки

мои на брань брань и я вижу бородачей с бадминтоном

их кресты развеваются деревья деревья и небо

медное должен стать алеппо должен стать

дамаском волосами стали и я вижу

дорогу зеркала на ней дамаск Дамаск

intermedio

1.

я вижу промзоны коммиблоки желтеющие

леса бескончные китайцев с рюкзаками

я вижу шрифт брайля траву рыжую

и человек погибает как трава бурая сизая

я вижу поля в которых сероватые кулики

пищат и иероглифы крупные на значках

2.

и я вижу поворот сатурнов кроны

ржавые и пучки сяоми ржавые кроны

в них и сатурна сосущего тупо

лапу бегущего от кого-то и я вижу

дымок незнакомых покинутых деревень

лапы осьминога на трениках на урне и

3.

море костры у моря охрипший лай

ластик стирает кору (чью именно)

я вижу неба осиный пергамен гул

неба этого и охотник с ружом говорит

куропаток не будет (налей) куропаточа

масть этих обрыдлых пустых полей

4.

где красота временная где сладость толп

ликование крошечный зайчонок в поле

заиндевелом за тридцать пять км

поглощен синеватой дымкой я вижу мучеников

в камуфляже с крестами венцами трубы

лакинского завода резинотехнических

о сажа

свиристели (11.02)

я вижу горы горы моря и города

размазанную сепию слюнявым пальцем школотрона

по волосам рек и вижу

кресты и кресты и множество

птиц мерцающих вопящих

на позолоте резной крылья сильно плещут

в полосках желтых хохолки рыжие рыжие ржавые танки

кровь текущая по липким канавам

кровь палец школьника

на контурной карте охра сиена киноварь

горы моря рыдают перевёртываясь истекают слюнями

визжащее дерево бензопилами на ветвях

посреди точеных шишечек

баллистические синие спирали траекторий

я вижу твои волосы

снег снег немой и порсканье

дронов щелчки мерцание красных кирпичных

крылышек тихий писк и берег

реки покрытой льдом

и дерево торчащее с криком среди этих всех

стаек алчно тычущих

бошки рыжие подмерзшие

на размазанных по холмам грудах охапках

раковинок мелковых белых

черных как мягкие шахты ртов

кричащих о реки

черные черные потоки ветвятся в трусах куколки горят в траве

в кружевах бабочках в хохолке

седоватом я вижу

горы и города и города и мрак

Качественный факт смены времен года

ВИД ЛУГОВОГО ПЛАТО

Вид лугового плато,

несущего на себе следы глубокой осени?

Скорее уж следует сказать, что вид

истомившей зрение примелькавшейся местности

кажется принадлежащим другой, или, точнее, — обеим сразу,

откалькированным друг с друга с изменением

оттенков фона и контуров —

и (*потому что понять суть этих вещей

можно, как раз вникая в их-де различия)

отличающимся друг от друга почти настолько,

чтобы одной и той же примелькавшейся местности

казаться двумя, но и не слишком —

чтобы оставаться одной.

Не без размытых,

не без раздробленных очертаний, не без чешуйчатых наслоений,

географическое рассредоточение на стыке времен года —

как такое ее перманентное состояние

ситуации, а не субстанции:

ей дано разлучать и соединять живые существа,

которые находятся слишком близко

или слишком далеко друг от друга,

что чревато на самом деле

лишь раздвоением безлюбого самовлюбленного эгоцентрика

или свойством мертвого — способностью быть

одновременно в двух местах.

Географически это можно представить как смещение

некоей простой топографической конфигурации

и наложение ее на другую,

становящуюся инверсией первой —

местностью, вывернутой наизнанку,

миром наоборот.

Но не то чтобы местность

стремилась навязать нам небытие.

Мы обретаем в ней бытие

лишь по мере того, как подобного рода откровения и слова —

это отрадное исключение — обретают в ней бытие

в качестве транспонированного молчания.

Это и происходит:

возводимая в непреложную истину

сущность проективной материи из того же ряда,

что и холодное дуновение леса,

неартикулируемое пение птицы-фантома,

эховидная рифма оголенных холмов.

БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ЧИСТЫЕ, ПРЕРЫВИСТЫЕ ШУМЫ

Если верно, что любая

составляющая принадлежность одиночества местность

есть лишь модификация другой местности,

то верно также и то,

что сходства между ними больше, чем различия,

и что сменяют они друг друга не иначе,

как более раннему подражая обещанием более позднего,

более позднему подражая исполнением более раннего…

выветриванию подражая забвением.

Вид лугового плато,

несущего на себе следы глубокой осени?

Скорее уж следует сказать, что вид

истомившей зрение примелькавшейся местности

кажется принадлежащим другой, или, точнее, — обеим сразу,

откалькированным друг с друга с изменением

оттенков фона и контуров:

не столько представление,

сколько ощущение,

которое наделяет нас свойством мертвого —

способностью быть одновременно в двух местах.

Нет ничего сверх этого.

Сверх этого — ничего:

когда выслушивание и выстукивание

подзимних осенних пространств, лишенных фокуса далей,

имен земной топографии и нечитаемых истин мира,

испещренных гулкими пустотами

долов, глубей и западин,

никак не менее, если не более важны,

чем основанная на изменениях положения* (*большей частью —

хрящевых) частей скелета путем действия мышц

способность человека производить тоны

и членораздельные звуки…

более или менее чистые, прерывистые шумы.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ФАКТ СМЕНЫ ВРЕМЕН ГОДА

Качественный факт смены времен года

зависит от прохождения определенного количества дней

и в конце концов обнаруживается

подобно тому, как перерезанный зрительный нерв

ощущает не боль, а ослепительный свет.

Но количество причины переходит в качество следствия

как состав, интенсивность и геометрические свойства не света,

а чувства боли.

Что-то, что служит

для упорядочения характеристик летних и зимних солнц,

формальной их непосредственности и объективной инаковости,

известного рода явлений истинных солнц и ложных,

доминирующих в соподчиненных связках,

переплетенных одна с другой.

Свет может исходить от любого из солнц.

Но, имея в виду местность, предстающую как ряд местностей,

могущих быть отдаленными только во времени, а значит,

объединяющую множественность местностей

и, соответственно, солнц,

важно лишь то,

каковы его отражения /

преломления во временном ряде ее срезов

лицевой стороной* (*лето), ребром* (*осень)

или миром наоборот

…когда местность сохраняет верность

обыденным представлениям о собственной парадигме

малости, градусам долготы и широты, их застывшим числам,

простершись-таки до неба, оказавшегося луговым плато,

несущим на себе следы глубокой осени / обширным,

покрытым тонким слоем снега, необитаемым лугом.

Если зима опровергает этот контраст,

то лишь потому, что она бесснежна.

МЕДЛЕННО СУММИРУЮЩАЯСЯ ФОРМА PAYSAGE MORALIS

Внезапно возникает эпизод, парный эпизоду,

каждый штрих которого искажается, едва наметившись:

градиенты света и темноты,

цветовых постоянных тепла и холода, оппозиций,

имеющих не более случайный характер, чем остальные, —

все явления временного плана,

переходящего мало-помалу в пространственный модус.

Удаленность создает их или их искажает,

подобно тому как время их

обнаруживает или скрадывает.

Но, как люди, умирающие не объявившись,

медленно суммирующаяся форма paysage moralis

обнаруживает подчеркнутую близость к зиме.

Определяет меня в качестве меня

и переодевает в старца.

Что же исходя из этого

можно сказать об одной и той же

истомившей зрение примелькавшейся местности?

Только то, что местность предстает как ряд местностей,

могущих быть отдаленными только во времени.

Или, что то же, — мыслится

лишь в зависимости от преходящего,

временно существующего объекта.

Например — того, о чем я сейчас говорю.

Местности, неотличимые одна от другой

в тысячекратно делимом интервале данного рассуждения,

должны считаться тождественными в рамках данного рассуждения.

Следствием этого будет слишком длинное рассуждение.

Почему теперь

я могу позволить себе быть более кратким?

Потому что далее все происходит так же, как весной,

только наоборот.

ПРИНОСЯЩИЕ ТЕПЛО ДОЖДИ, ВЫПАДАЮЩИЕ В НОЯБРЕ

В каком-то живописном, что ли, плане

конец осени все больше приближается к началу весны:

как растение, распространявшее якобы зимнюю дрожь,

покуда не сбросило вдруг листву, —

немое в том смысле,

что без листьев не поддается классификации,

а не потому, что не шелестит, — только и всего;

как решившая было зазимовать маленькая пичужка,

сбросившая по весне, подобно растению осенью,

и без того-то певчая, обносившееся перо,

чтобы вновь опериться

подобно растению.

Повторение подобного

сделало возможным сравнение.

И если сравнение

уже представляет собой воспоминание,

то его, сравнение, всегда правильнее представить

как ряд последовательных поправок и уточнений:

как — в значительной степени упрощая —

пейзаж с нами, потом — без нас:

местность, предстающую в виде ряда местностей,

могущих быть отдаленными только во времени, —

временной ряд ее срезов.

Скажем — весна, лето, осень, зима…

…Весна.

Так,

по крайней мере частично, объясняется тот факт,

что приносящие тепло дожди, выпадающие в ноябре,

не сделали ее достижимой.

Как не сделало ее достижимой

ничто другое, что исчерпало бы необходимость создавать

воображаемое представление о ней:

ни обретение в этой местности

собственных телесных координат

благодаря или вопреки метеорологической случайности,

ни периодическое солнцеподобное их крушение.

ТОЧКА ОЗНОБА — ОНА ЖЕ ТОЧКА РОСЫ

Точка озноба — она же точка росы,

и, в соответствии с великой теорией обыденного сознания,

узнавания и представления, а также ошибки как их коррелята, —

не иное что, как точка алеаторики:

превращает ее испытавшего

в того, кто об этом рассказывает.

Смесь из вещей, понятий

и, еще больше, — ощущений зябкости?

Это мало о чем говорит. По причине не то что

нехватки метода, техники или прилежания —

по причине остатка чувств.

Что из этого следует?

Только то немногое, что я хотел здесь сказать.

Ибо тот, кто это сказал,

не тождествен тому, кто сказал что-то сверх этого:

либо казус двух, чью индивидуальность невозможно выяснить,

когда их область присутствия или поле индивидуации

перекрещивается — обладает

свойством простого местонахождения;

либо свойство мертвого — способность быть

одновременно в двух местах.

Повод слишком благоприятный,

чтобы не увидеть здесь аналогию

с идеальным соединением «кратчайшего расстояния»,

самым запутанным и невообразимым, какое только

в состоянии описать поэты.

Которое может выглядеть так,

или примерно так, или, если все говорить,

в силу связанности порядком изложения, — быть подобным

расстоянию, числящему шаги.

По прошествии лет

оно оказывается подобием выбора обходного пути,

которое в действительности является его сокращением

в силу совершенно ненужных, так сказать,

для внутренней экономии драмы

второстепенных событий, сцен и поступков.

Не эллиптически-истероидное «я или я другой?»:

почти что маниакальное

«я жив или мертв?».

2018

примечание патологоанатомки

примечание патологоанатомки

***

читаю интервью с теренс селлерс

подползая под дождём со снегом к троице-сельцо

рене рикар был её лучшим другом

пока она не бросила героин

к слову о рене

точнее в сторону рене

зачастую дельфийский вопрос

задаётся сквозь гнилые зубы

в любом случае селлерс что-то знала о безумии тех

кто пугает температурой поражающих элементов

когда сказала о рутине конца света

налипшие на стекло огни разъедает дождь

со снегом перед рассветом первого декабря

***

при попытке побега

подтаявший снежный наст

под взглядом перекрёстных камер

застыл фигурным оттиском складского козырька

на его загнутом на память крае

экслибрисом впечатанный листок

занесённый на этот козырёк с придорожной

лесополосы должно быть в ноябре

отправил снимок тель-авивской подруге

выйдя покурить с верой (кладовщицей

что в ноябрьском тексте смеялась над водителями)

принявшей неделю назад ислам

вера просит посмотреть расхождение

плохо читаемое за печатью

убывающей луны над лесополосой

***

нашёл её копаясь в автохромах андреева

не помню можно ли ещё говорить об астме

бывшая подруга младшей сестры

младшая сестра бывшего друга

в поезде от побережья погибших птиц

говорит об астме будто малапарте

о напрасно погибших союзниках

поэзия лежит и ждёт то ли опоздавшего допроса

то ли nupta contagioso на снегу

у леса отсветы проходящих вагонов

хорошая музыка для арфы не растёт на деревьях

к восьмой симфонии раутаваары напишет дэвид

под которую пришло предупреждение

о налипании мокрого снега на провода и деревья

***

они встречаются когда она выключает

и включает свет в своей палате

ночью лязг от перевозки пациентов

по коридору опоясывающих балконов

второй инфекционной

закрытой для посещения

о развеществлении пишет чилийская виолончелистка

кошки не слыша обращённую к ним речь

теряют голос и они встречаются

олистолитом пыльной груды возле океана

к дереву на холме

вулканических камней

аннемари в объективе марианны

4 февраля 2025

***

перед перелётом

привычно поднимается температура

арюна на обороте фосфоресцирующего рецепта

поручила полоскать горло океаническим песком

примечание патологоанатомки

с середины января по дмитровскому

направлению не было снега

тем прозрачнее озёрный лёд под коньками

я забыл как ты выглядела в тот день

но помню лица в воде

дословно первые страницы

способные примирить

смёрзшуюся насыпь

и первый с середины января снег

***

сбивчивость прощания

под лопастями старенького самолёта

не дольше ланкийского ливня в феврале

не обратил внимания что метровый варан

перебравшись через забор отправился на йогу

обратил внимания на ещё одно кладбище у пляжа

даже если ты не чувствуешь себя туристом

в том же крейзибасе тебе не сойти за своего

без разницы какое место на какой карте

одна дорога мимо всех этих островков и лодок

*

паутина в оконном проёме

брошенный сад выходит к обрыву над океаном

ветер раскачивает сломанный паллет

привязанный к пальме

чуть дальше за островом чёрные камни

первую книжку из трилогии

недочитанную в самолёте

с чёрных камней почти смыло волной

страницы сохнут километрах в тридцати

словно песок от набежавшей волны

пока различим её контур

*

ночью на байке от маяка галле

мимо прилавков рыбного рынка у пирса

где днём пропускали местный школьный оркестр

с их белой униформой и инструментами

запчасти перед мотомастерской

разложены свежим уловом

открываю подбежавшей собаке уличный кран

она пьёт и молча уходит по своим делам

после особенно впечатляющей волны

телефон работает бесшумно

так что я не услышал о чём говорил jayantha

пригласив сегодня на ужин к своей семье

учусь различать дневных и ночных

птиц по голосам

*

садовник возле больницы сжигает листья

слоны и слонята защищённые от туристов

переходят дорогу к воде

мяукают павлины ближе к лесу

переговариваются пальмовые белки

раскопки кладбища пятого века до новой эры

промокнуть насквозь на вершине храмовой горы

внизу под дождём пасутся

вперемешку буйволы и белые птицы

можешь звать этот сезон

северо-восточный муссон

*

на берег выбросило черепаху

с клочьями кожи вместо головы

позвал местных ребят

мы втроём отнесли её за пальмы

нашли у соседей лопату и похоронили там

вместо аэродрома

проверить самодельный паратрайк

вернувшись отправился в восьмую

палату инфекционного

с полисегментарной правосторонней пневмонией

уезжающих в аэропорт

провожали павлин на крыше заправки

и пеликан под мостом

6 марта 2025

Обсерватория-сигнал

Из молчания марта

И один говорил — завершаем, а другой отвечал — верю.

Елена Гуро

I

подзащитные марта мы выходим на божий и белый

чтобы привыкнуть к зрению и застать

время солнечной слепоты распахнутой в конце улицы

дома становятся выше с них падают корочки кожи —

обострение дерматита зудящее чувство провожания

цели за день пройдены — сколько-то тысяч шагов ледяных трещин

трещины были разные: и были насекомые черно-и-желтые

скорченные полусонные тельца знаки вопроса

около луж прихваченных твердым и белым

поражали чуждостью позы непривычным опусканием глаз

обнаженная земля говорит о кладбищах не-переживших

из них достают пропитание желтые клювы дроздов

II

поезд стоит на станции мневники с открытыми дверьми

чуть дольше обычного

наступает тишина и в ней слышна только музыка

III

иногда мне казалось что я пуста

и никого во мне кроме Говорящего

глухо стучу монеткой в пустой копилке

я была этой копилкой и я же ребристой монеткой

потом молоток опускался и вдруг появлялись

Помнящий и Вспоминающий

Переживающий и Живущий

и я вдруг слышала музыку и удивленный Смех Обреченного

IV

тебе это пригодится способ укромности

в пространстве беременном памятью

когда все погаснет что наступит — Конец или Начало

сейчас пора обуваться водой

как цветам принесенным на праздник

знакам тех-кто-существует

деревья светлеют растет нетерпение зазоров

музыка и смех звучат в предчувствии рубежа

после первых ливней небо на земле и и оно же на небе

кто говорит в тебе когда ты открываешь глаза

поезд метро падающий с крыши лед

трещины речи горечь пред-равноденствия

конец февраля. чистые пруды

Память — слабо мотивированное настоящее

Лин Хеджинян

пруд занавешен льдом

глаза пальцы и плечи выбиты в боулинге

(беззвучного) крика и снегопада

таков заваленный горизонт предчувствия

оттиск будущих отражений

голубиные красные глаза первые проталины

соотнесение себя и капризно-уверенных дат неожиданно утомительно

в одиночестве разные части тела кажутся лишними

машинисты трамваев смотрят в глаза

переходящих на другую сторону бульвара

голосовые связки рельс напряженно скрипят обнимают пруд

их сосуществование привычно и справедливо

все это занесено в архив пространства-движения

он долго не будет разобран впрочем незачем некому

и пруд и трамваи все узнаю́т своих призраков

только остатки имен выплюнутся навстречу как фруктовые косточки

возле деревьев стоящих в ряд и вода зашевелится

напоминая об энтальпии новой нежности со-при-чувствия

***

астероид пролетает над городом приближаясь к человеческому взгляду

на диагностике окулиста включается видео со скоростью 1000х

в очертаниях воздушного шара медленная реакция жизни

растущего дерева из огненных облаков

непреложно предъявленный ультиматум

первый аккорд разложен

стеклянные цилиндры и колбы звякают чувствуя рокот дальнего удара

прометей космонавт собирает сияние с парковых фонарей

расходится музыка дискотеки внутри темноты

танцующие топчутся на парашюте жанны д’арк

дотягиваются пальцами до ультима туле

пытаясь увидеть себя в зеркалах прорех

прожженных все глубже и глубже проникающим излучением

каждодневного невидимого взрыва

***

превращение в мишень внутри начавшегося снегопада:

падающие прикосновения снежинок:

уколы электрического тока в обнаженные части небесных тел

чешуя предыдущих шагов всхлипывает

лица задушены холодом волоски пальцев

повисают из почти деревянной кисти

белая влажная пыльца дополнительная тяжесть

на бабочкиных крыльях рюкзаке курьера

по-шубертовски круглых очках

что теперь вымокнуть выдохнуть орбиту отсчета

копий непрерывных завершений Отрезков Времени

какофонии призвуков различения жизни

крылья бабочки не поднимаются

сощуренные планеты ищут заблаговременно цель и стрелка

договоры о не-говорении подписаны

снег соскабливают он выпадает снова

скрежет лопат напоминает о прозрачности жертвоприношения

о поездке на поезде мимо рая о вспорхнувшей бабочке

обсерватория-сигнал

с наступлением сумерек свет

выходит на скандинавских спицах

протягивая бессвязные провода растянутого во-времени

на них повисают как на сетке металлической лестницы

в вороватом на цыпочках взбирании по ступенькам

опасении о секундах их гремучей колкости

и воздушный поток и случайный пассажир

познают увеличенный звук

будучи частью симфонии-шифра (её переводит людвиг)

о наблюдении высочайшей планеты в её растроении

окружении постоянным непредсказуемым

образами длительности и перемены

голова наклоняется по-птичьи предчувствуя нескорую оттепель

взгляд вниз — погружение окруженное кольцами

какого-угодно-пространства не лишенного

движения-по-вертикали как глáза разбуженная вода

за зрачком и зацветшей илистой радужкой

в болезненном обострении потерянного слуха

расщепление голоса движение стеклом по зеркалу

птичьи коготки на коленях — напряженная эфемерность

расплесканная в витальности воздуха

желании жить-и-рассказывать

пока вечереет и световой ветер цепляется за предвиденье фонарей

возвращение к набережной

арка на входе в исчезнувший парк

разбивает дорогу и площадь

как крест оконной рамы средь белой стены

крупные планы между колоннами

лицо осыпаемое иглами стриженых волос

суд окончен коротким промедлением жизни

жанна смотрит в окно изнуренной больницы

ветер пронизывает глаза

на остатках снега сморщилась надпись без адреса пожелание выздороветь

берег реки обрывается с легкостью обвинения

у кромки льда темнеет птичий аэродром

отражения уток летят им навстречу разбрасывая крылья

так не под тем звуком возвращаются в пропущенный город

уже запомнив его лицо но не добравшись

как до другой страны до противоположного берега

провожают взглядом мосты

через две реки сходящихся в узел

неподвижный срез стрелки оставшейся между течений

узнаешь ли ты подпись своего короля

происходит воссоединение в длительности пространства

город одет оранжереей вокзала

молчанием арки и вывесок

черные лужи-озера бордовые буквы

твоя колыбельная жанна

Белый след размером А4

У конечного порога звука и зрения

***

Петру

Кочеткову

аппарат вызывал у мгновения, так сказать, посмертный шок

Вальтер Беньямин

во чреве мы слепые пещерные рыбы

Джим Моррисон

черви и удильщики не видят направленных на них камер

сенсация камень умеет обнажать/утолять жажду сенсаций

загадочное светлое насекомое сверхвидящая стрекоза

дрожит как динамит/к

чёрные дыры выполняют будничную работу поглощения

властелины одарены микроскопами и экранами

на которых пересматривают артхаусные фильмы

с неизвестного кинофестиваля

бабочки на самом деле кричат нам

но этот gentle sound за гранью нашего восприятия

когда мы во чреве мы не нуждаемся в оружии

нас спасает символ веры, арахисовая паста

«путевка на Багамы, крутая рэп-кассета

и солнцезащитные очки»

поедатели гаррот

всех на пределе на излете ждет топор

в воздухе круговые движения

у конечного порога звука и зрения

***

В. Д.

я

расскажу вам старую сказку,

если хотите, то с добрым концом:

«amol iz geven a mayse,

un di mayse iz gornisht freylekh…»

король, что нагадала цыганка, продет сквозь

дрожание на ветру у Обводного канала,

глаза у него цвета небесной слюды в пять утра,

весь он расплакан-расплёскан по мостам,

рекам и каналам,

сложен из зеркальных пустот, сквозь которые

свистит звёздный вихрь из зрачков заблудшей королевы.

я наполняла вас тем, что от меня отражалось,

той самостью,

которая тихо-тихо трепещет

под кожей смертельно больного,

раскалывается веками спящего ребёнка,

истаивает на них.

когда казнённый пляшет на плече палача

и учит на своём наречии,

когда клюка выстукивает по дороге из Египта,

когда сандаль последнего беглеца

цепляется за камень,

а фараоново войско тонет,

вы откидываете мягкий тёмный занавес

и не находите единственный взгляд в зале.

«они узнали, что мёдом и молоком

течёт не та земля, о которой вы думали».

кланяюсь дочери, сыну, жене,

счастливым студенткам,

частым вечерним дождям у Фонтанки на груди,

витражам и миражам,

беззаветной преданности и горькому равнодушию

кланяюсь.

дай-дайену,

мне и сегодня достаточно было.

ещё одна встреча с В. Д.

достаточно. округлостей и полых смешков

полураспад был прочерчен заранее ногтем

как всполох неутешительной яркости —

и все глаза на него, фаэтона

иссохнуть — стать собой, разбиться

на маленькие чёрные побеги при первом морозе

шепот целлулоидных губ как струя

летящая в любой вакуум

пока радиация изнутри глодает

и шрамы прорастают сквозь щеки живых и спокойных

и даже в краю наползающей тьмы,

за гранью смертельного круга

история двойного разлома

вино почато и конференция исходит

валяй, осипший клезмер,

играй прощальную

задуй свечу

снег истекает здесь из самого себя

и язык сам собой бледнеет

***

Дмитрию Гаричеву

За всех, кто во аде их, за всех кто здесь лишний.

Александр Непомнящий

что делать если нет чёрного хлеба

шхина не сходит в голове от санджовезе серый ровный шум

да, мы здесь пролежим

полежим в этих мягких конвульсиях

существуя в одном упадническом духе

завинченные в двери шурупы

на стенке

на коленке

на презентации

вам должно стать понятно на 39-ой минуте

на восьмой день недели

и этот коллективный ы

и коллективный м-м-м

и поколения расплывчаты

и все утра желты в чёрно-белую клетку

и сон разума со стен действительно

производит микросхемы и демонов

и впору рассыпаться перед россыпью ваших стихов

***

Саше Разину

Яаков & Рахель

смеются как будто мы не попрощались давно

в позапрошлом столетии

в позалетошном годе

любовь это [ваши имена]

вы двое на чердаке

Рита и Аронзон

дома из коряг среди повторенных ошибок без игл

чёрное нитяное заземелье это и есть волшебство

промежуточное связное говорение:

«да, да, да. я на это потратил время».

и дзенские глазные пустоты//ши//

не лозунговое но простое

под стать предспусканию в плодородные долы Египта

под стать двум докатастрофным дням

двухцветномыслый пьеро в мёртвом царстве

творимые легенды в чёрных мешках

бронзовая махровая весна в октябре

мы будем служить эту службу стоя

пока играет человек с волосами иисуса непомнящего

жёлтое на жёлтом

напомни пожалуйста как называются эти значки

кроветворные

безоглядные цифры

может не обязательно и соблюдать

достаточно просто верить

***

и что единственно верно, то

ра

дость проходящей сквозь

поэтической энергии/энергейи

горшочек с одиночеством сам собой зацветает

пока Творец моложе нас всех, как и дао.

у них ни секунды на земле не предвидится.

я гляжу до тех пор,

пока на меня не взглянет цветущая ветвь абрикоса

пока не раскроется белая цапля

не выйдет из своего же обличья

и имя каждой вещи придёт пора подслушать

а черепаха вытянута в строку и от себя на себя отдалена

и предприходящее вещает наоборот

и белый войлок пишмание листается наугад

оставаясь на пальцах

плуг черепаший рас-формирует ландшафты

расплавь оратая шаг если сможешь

клюв осьминожий

в попытках выйти в доречевое говорят без конца

струящаяся вода как горлица сама себя образует

под камерой голубого квадрата неба

а в это время в саму себя закручивается труба

это не это и важно не важно

как кусок железа жемчуг двустворчат-един

и лев отступает утишив рык

с нашего на ангельский переводя

здесь осталась двустворчатость алтаря

и он никогда не сложен как горлица с вечно

распахнутыми удвоением крыльями

что про беспомощность?

выйдем за хлебом вернёмся с куском благодатной земли

камера, перебитие

как попытка разодрать себе горло ногтями

пока замедляется артериальное танго

любой трепещущей плоти на мировом ветру

флага ковчега

им бы остаться в процессуальности

обсуждать симметричность телеграфных столбов

без исторического багажа, без имени

когда и вещи лишились вещей оставаясь эхом

роняя мультипликационный прах

Страх в конце дня

ВОДА

вода когда я вышла из тебя

ты мне клялась что я смогу вернуться

ты мне клялась божилась и клялась

что жить это как минимум нормально

ты мне клялась светилась и лилась

и я не заподозрила обмана

ты отражала мир и он сиял

блестел рассвет в петле водоворота

и этим ты доказывала что-то

но что

а главное

при чём тут я

на небе бог на нимбе кванты рвёт

но он не мой вода и это правда

я так хочу хочу к тебе обратно

я не могу

а он переживёт

я сохну здесь как лужица в жару

годами всё вокруг меня сушило

вода я возвращаюсь я решила

и если ты не примешь я умру

вода

пусти назад

я всё прощу

я больше не могу и не хочу

СТРАХ В КОНЦЕ ДНЯ

I

захожу дверь пью остаток снега принесла на ботинке с грязью пью жажда

бытие улыбается глядя на нас с тобой

время тянется мельтешение тела возня в сердце очень давно безнадежно

я вырываю себе ресницы

хочу отмыться

в категории телепатии передаю богу что разрешаю поставить крест

моя кошка мертва и уже две недели

не ест

II

а бытие улыбается глядя на нас с тобой

и во всём что я вижу плетутся какие-то сети

белый шум визуальный снег много часов перед черным окном

и густой монолитный ветер

и не слышно ни звука на свете

я бегу к тебе лишь бы сейчас не остаться одной

но ты уже собрана и одета

ночевать на речной

III

что сказала звезда перед тем как взорваться в небе

а сказала она что давно об этом мечтала

что сказала вода когда вспять повернулись реки

нет вода совсем ничего говорить не стала

что сказать мне сейчас когда время пришло для слова

говорю что не знаю больше ни слов ни жестов

что ко мне пришла зима десятиголовая

и для прочего в жизни не остаётся места

IV

говорят или просто горят

говорят или просто горят

говорят или просто горят

говорят или просто горят

V

я рада что смотрела в темноту достаточно долго

я узнала как нужно прощаться

ты не слышишь этих шагов и не чувствуешь этого страха

в конце дня

когда доигрывает музыка

ты не слышишь этого свиста и не чувствуешь этого вкуса

хорошо что в комнате чисто

плохо что пусто

***

день сотый день повтор субботы

давай не господи за что ты

я говорю давай не здесь

я не готова испове-

я не готова исповедо-

но он меня по голове

..погладил... и завёл беседу

благослави благославляю

благослави благославляю

благослови благословляю

кто спас меня? а он мне «это я»

хотя на самом деле это я

в летальном обязательном повторе

выпутывала тело из риторик

я говорю спаси и сохрани

а он мне говорит что он католик

при чем здесь это

только о себе

и может

только это он и может

спасал от непрощения меня

засунул в пекло вынул из огня

потом ещё спасал от всепрощения

потом на сотый день бог дал бог взял

родился умер

всё в одной пещере

я всё

он говорит

я ничего

не понял из того что ты сказала

бог говорит:

«я ничего не понял»

отлично

ну а мне-то что теперь

день сотый повторяется суббота

теперь суббота будет каждый день

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТКЛИКОВ

пошла последовательность от-

кликов смотрю глазами кузнечика

самая дикая из природ

заставляет горько вжиматься в плечи

всё же делает оборот

день проходит по-человечьи

приходить в себя вспоминать слова

приходить ещё вспоминать другое

быть не в порядке и не в покое вить бесконечные кружева

самая дикая из природ

самый глухой отличительный признак

эта природа меня убьёт

прежде чем я

дотянусь до жизни

быть человеком плести плетень

путаться в нитках и рваных тканях

жалко нечестно как захотеть жить если не владеешь руками

рвётся кружево как бы взяться

за эту нить и глаза слезятся

свет красота это вроде блажь

мне просто хочется быть красивой

вместо это я распла

вилась и распласталась под силой

самой дикой из всех природ

которую я ни о чём не просила

ПРОДОЛЖЕНИЕ СНА

проснулась только и делаю что живу

вижу сквозь круглый аквариум рыбьим глазом

и то что меня несёт а не я плыву

я поняла не сразу

мне было не больно

как продолжение сна

но дерево гнило и с ним мои руки чернели

каждый день повторяемая в окоченевшем теле

я осталась одна

я осталась слышала как оно треснуло и упало

как испугались птицы как разлетелись лярвы

как кости крошились как лопались капилляры

как я умирала

растеклась и впиталась в землю к сухим корням

мёртвоцветущего дерева

не ищите меня

день пылит пресным ветром совсем не похожим на шторм

я зову ураган но ко мне не приходит никто

лесотундра огнистое поле продавленный след

может хватит ходить

по моей земле

будет ещё без пробелов сто миллионов знаков

о том как мир в отношении нас инаков

о том как мы очень напрасно надеялись на

продолжение сна

я знаю что будет другое время что дождик последний не пролит

что можно просто идти туда где что-то звучит и светится

я иду на свет под ногами ветки сложились в иероглиф

по всей видимости

означающий бедствие

это так нереально и так непохоже на жизнь

я думаю неужели нельзя от этого отказаться

в пользу пространства где пение ангелов и витражи

и вода

и слова

в пользу такого пространства

где границы моей головы где границы твоей

нарушение чувства целостности предмета

разделение тела на два принципиальных момента

меня нет я есть

это я или ты человек расщеплённый на пыль

принудительно дышащий тонкая единица

у тебя или у меня звенит в ушах от поворотов судьбы

или спим и нам одинаковое

снится

МОРЕ ДЕРЕВЬЕВ

море деревьев зелёная лужа аминь

я застреваю в проталинах между людьми

я застреваю на мысли о злом и плохом

я закопалась

покрылась мхом

переворачиваются камни под ними ящерицы

переливаются волны под ними камни

я стою у воды и мир на меня таращится

и шевелятся пальмы

между словами и мной натянулась мембрана

катится капля брызжет песок я пришла к водопаду

может казаться что умирать ещё рано

но это неправда

в какую бы сторону ветер ни вёл

в какую бы сторону дерево ни наклонялось

каждое дерево в этом море — моё

и я бесконечно

между ними слоняюсь

ТЕНЬ ЖЕНЩИНЫ

тень женщины имитирует ветер

смывается в иероглиф

открывает глаза и светит фонарём над дорогой

мается цветом телом текстом

дует на воду

мотает леску

тень женщины в белом углу голубое пятно

пересчитывает облака и выбирает одно

напоминающее

её спальное место

вьётся снуёт обманывает меня

голубая тень её не помню какого цвета руки́

размытые пальцы / прозрачные ангелки

не доживут

до следующего дня

тень женщины я кувыркаюсь в двухмерном пространстве

вжимаюсь в стену умоляя её остаться

тень женщины имитирует ветер проскальзывает к окну

и навсегда оставляет меня одну

***

как пережить

такую тишину

она здесь дышит

я говорю и эти вдохи слышу

так душит или дышит

или дышит

сопутствует пределу моему

тяжёлая

и я не подниму

послушать бы ещё какой-то вдох

я так мечтаю — этого не будет

я так воображаю — голос, шум

красивое и медленное пение

но тишина

и я не опишу

Носитель перцепции смертен

ПАТТЕРН 1

Детство, бытие куда ярко. Поздно уже, возвращайся. Хотел начать с важного песню. Видишь, любовь касается героя и утрачен миг. Ты быстрее поэтов считаешь лбом, где копошится сознание, чья главная функция — связывание местности с ангельской речью, излучающей черные диалекты. В повествовании встречаются глупые фразы. Например: «Предоставьте мне документы на одиночество». Что происходит с содержанием? Круговоротом в однокомнатном мире подсчитана матрица сна. Послышалось, «блаженством, которое в глазе существует». Усмехаешься мне в сердце, допустим, любовь вертикальна. «Я» представляет собой разницу между «туда» и «без обратно». Синкопы сердцебиения, какие-то белые вещи, зола цветка. Тени дополняют горизонт, узор улиц дисциплинируется перспективой. Знание — средство молчания. Кровь благополучно вытекает из реберных ран. Секрет рыбьего имени в устах смертельно больных. Глядя облаку вослед, бормочешь последнюю букву алфавита. Пахнут теплом процессы отсутствия. Весь туда попаду? Об этом ли весть? Лучше наречия, чем рай, чтобы задумываться о языке, так как теперь рассматриваю мир как различие. Развилка смысла скрадывает исток. Я нуждаюсь в галлюцинациях повторения, чтобы скрытый город возник из пустыни. Человек, охваченный существованием, мнит какое-то солнце за глазами, хотя история никогда не откликнется на его зов. Тайна кружения адресована неведению равнодушных.

ПАТТЕРН 2

Предел воспоминаний, где весна параллельна зеленоглазым людям, чьи губы пробуют отделаться от улыбок. Разные были, после лежат, затем хочешь местами выслушать табачно-обнаженным. Присутствие, проскакивает профиль. Чужой язык во рту, как и мозгу, циклопичен. По самую душу ушел в плоть. Фрагменты из нескольких иллюзий, это вселяло радость в глаза, но мы отталкивали млеко нищенок. Потому человеческое и возвращается в океане снов. Следы ведут в тождество случая и повторения. Пальцы, умноженные движением, обратны телу. К животной глубине припасть и исчезнуть в снующей зыби искр. Мелочи голоса постепенно опредмечиваются, резонируя с оконными стеклами: трепет изучен ладонью. Возносится прах костей рода земного. Глубокогрязный смех — порыв разинутого тела. Насилие нормы применяется по усмотрению, главное — ее подвижность. Подозрительно безвременна традиция как тон обычного автора. Только спеша вперед секундные стрелки догоняли сердцебиение, и лестниц хватало дрожащим коленям. Вокруг равенство, уготовленное вещами. Мгновением передернуто дыхание и статичны образы. Воздух не опечатать. Глотни-ка старости, живущий-меняющийся, давясь осознанием. Путь взгляда прерывается морганием. Умозрение испорчено обычной мигренью. Эйдосы не были рождены. Затяжная глубина застыла наоборот перед нырком.

НЕСКОЛЬКО ПЕРЕМЕННЫХ

Кто там? Беззвучный ветер веет над экраном моря. Время замирает возле ощутимых видений. Ночь разворачивается как концентрическое воображение, где распахнуты смыслы. Пальцы просятся на волю. Ребенок читает мгновенье отдаленной смерти. Кочующие через поцелуй слова словно непрерывная лестница уходят концами в избавление, совмещенное с анонимностью. Все ли убитые сосланы в рай? Слюна — весь секрет языка. Тело и есть дар. Назад вдоль воды увидели это. Возьми с собой немного хлеба и босой молитвы. Неделями я исписывал чистейшие страницы, пока по ту сторону описания продолжались танцы и изнанка пейзажа исчезала в последующих строках. Итак, мы описали механику любви, царапающей отсутствие. Говори коряво, то есть свободно, ибо все иллюзии потеряны. Пусть море думает вместо нас, стремясь к пределам. Пусть время вдруг станет наблюдаемо вспять. Сквозь трещины тьмы. Каждому ребенку важно иметь нормальную веру, иначе никак не оправдать войну против отцов, убивших солнце и запятнавших свой ум деталями. Помнишь ведь, снег в детстве был событием. Путешествие к другому я при взболтанных сумерках запускало некое движение памяти, противоречащее пустынным пространствам. Именно удовольствие генерирует состояние истины: в одном глазу — сокрытое, в другом — открытое. Мы достигаем совершенства в искусстве комбинаторики и вдруг пробалтываем целое. Обоими. Сначала почувствовали изыскания жизни, а потом растворились до рождения. Есть ли у круга первопричина? Навязчивый фрагмент повторяется, превращаясь в элементарную философию. Череп замкнут. Геометрия бесконечна.

ТРАНСКРИПЦИЯ ГОРОДА

Город говорит, чередуя людей: на что ссылается время? Город говорит: в хаосе наблюдай проблеск симметрии. Математичны биения психики. Смерть возвращается по вечерам, вовлекая нас в игру, которая единит с природой и человек становится факультативен подобно спасителю. Тело отстранено от создателя. Готов ли ты трещины на штукатурке изучать, за которой голые стены? Ветер знает то же, что и глаза, хотя парализовано восприятие, отскочившее от предмета. Письмо — двойник моего одиночества. Разговорное бессилие творит большую литературу. Нейтральны муравьи, ибо изолированы в каждом мгновении. Солнце опадает навсегда. Ветви усложняют небо. Часы медленно разъедают слух. Бессмысленно сопротивление стилю. Несколько утр назад глубокая грязь пульсировала в перекошенном направлении, и дорога шла далеко, добираясь до мусульманских плит, чреватых воскрешением. Падение развернуто от виска до виска и громок твой рот, старающийся докричаться до тишины. Попробуем сосчитать ее наизусть, стоя рядом. Что остается верным себе на всем своем протяжении? Помимо дней недели, гримирующихся под мертворожденных стариков. Грядущее навязчиво. Ясновидение совсем не поэтично, хотя использует механизмы ускорения, преступая горизонты зрения. Город начинается на пустыре, где вымерла карусель. Через широкие проулки прошло празднество, оставляя после себя огни, молодые деревья, ставни, магазины. Вторично осмотревшись, запечатлеваешь траву, скромно растущую между щитами. Сотворены ли числа? Они заботливо накладываются на реальность, чтобы та обновилась до ангелоподобной версии. Следы парят над скорбным путем, то есть спектакль продолжается. Слепоту компенсируют птицы.

ПРОБЕЛ

Мыслить шагами неизвестно куда потом. Предначертанное крошится в лобной доле. Ветер какой-то мраморный, препятствует телу. Горизонт словно сон призрачен. Территория избегает карты. Замедляя понимание, можно изолировать связи, чтобы вспять устремился пейзаж. Зеркало речи — машинерия, перемалывающая расстояние на квадраты. Рамка алфавита наброшена на зыбкую огромность, которую вряд ли можно схватить каким-либо уравнением. Из-за всего этого мы выглядим картонными. Возможен ли Исток во множественном числе? То, что ты говоришь, обжигает беспорядочностью. Однако сияние и рот встречаются в понятии трещины, пробела, зияния. Разомкнутый криком рот больше, чем ноль. Ложь прекрасна тем, что продумана. Молчат жертвы насилия, хотя они единственные соискатели, плачущие настоящими слезами. Во фрагменты ребуса можно только верить. Структуры воплотились на равнине, где завоеватели были открыты для прочтений, пачкая историю. Ровным огнем согревать отсыревшие письмена, прижавшись к камням. В памяти всплывает холодная поверхность ответов, навевающих скуку, то есть близость устремлений. В отдалении растрепанные звуки шевелящейся листвы, предназначенные усердному слуху, претендующему на откровение. Остается идти прочь вплоть до исчезновения. Щедрой была любовь.

БАРДО. БАРЗАХ

Движется случайная речь, заполняя акцентами представление. Прожигая новые тропы в синапсах. Интересно другое: смещенные улыбки будто бы избегают значения. Червивые рты скверных статуй изрыгают гимн. Будущее застыло в выспренней округе. Только кошки переходят на следующий уровень игры. Раздробленное окном пространство напоминает детали рассказа, разминувшегося с бумагой. Присутствие, враждебность, слепок скуки. Обратимся же вдаль, где величина субъективна и узрим, что зажаты между буквальностью и аллегорией. Шагают, растянувшись, трое, а у кого-то жизнь на чердаке. В саване, приведен в полное согласие. Полый голос приглашает под кров. Взгляни на заикающуюся толпу, она таращится в мандалу, покуда поблизости грезит правитель. Изначальная сеть выплевывает числа, преломленные контурами графина. Скорость ответов отрицает единство «я», последовательно уничтожая мечты. Приближается равноденствие и старый дом снова раскрывает двери путешественникам в царство всеобщего, где можно наверстать собственное рождение. Надо просто войти.

ЭХО

Носитель перцепции смертен. Первая аксиома, лежащая в основе всех теорем, произвольна. Возможно, ты никогда не умрешь. Перед тем, как угаснуть, сознание катапультируется в нечто большее, чем сознание: пружина грамматики в настоящем продолженном плюс подвижная вера. Затем чья-то быстрая сигарета при попытке сосчитать облака, переходящие друг в друга. Мышцы перспективы, горизонтальные линии, безлюдный закат. Вещи толпятся как ржавые рыбы после распада воды. Мимика требует усилий. Ты усвоил все фигуры из учебников, мараясь солнечным измерением, взбираясь по лестнице ума к сплошному обозрению. Язык окружает лишь этот мир, провоцируя шаткие мысли. Спонтанность принимает варианты. Музыка отдана земле. Несколько воробьев одновременно пронзают слух. Где и с кем надо спать, чтобы сны стали светлыми? Классическая проблематика выбора, когда ангажировано замешательство. Боль ускоряет занавес, покуда ожидание набухает волнением и воздух ветвится у губ. Но… превратился ты в носителя вдребезги разбившейся перцепции. Опять.

Жатва

I

выходи скалозубый

эти воды достаточно ждали

пока ты спал солнце умерло тысячу раз

не хочу тебя злить

но столько всего случилось без твоего согласия

столько зверей сгинуло

потому что ты их не представил

небо объято лосиными пантами

кирпичная соболь вцепилась в город

башня совы потеряна

и это немногие уцелевшие

жизнь рождается в тишине созвездий и гаснет там же

значит скрывать тебе нечего

сегодня вечером скалы не должны молчать

делать вид что есть вещи важнее

мшистой коры двухсотлетнего граба

и светящейся лодки ясеня

вспоротый вепрем востока

ты конечно оглянешься может

не хотел бы я этого но

всё-таки вероятно ты пожалеешь

о стройном блаженстве забвения

которое допустил

чувствуешь магма клокочет

поздно потягиваться

рык земли восстаёт на медный закат

только огня теперь требует свежий цвет

II

полдень ребристого солнца

застал меня колуном

ломота несла трёхлитровую банку

домашнего лимонада в рябых руках

и это начало беспамятства

не знаю может и поздно но я

целился в центр комеля радиусом в полуметр

бывает что веры нет никакой

но делаешь то что задумал и чудо

гаснет или случается

соседи вдруг вышли в просёлок

одновременно вросли

предчувствуя вязнущий треск заранее

и тогда мой радар раскололся

будто □□□□□□ лопнула на зубах

не скажи только этого слова

□□□□□□ лопнула и кора разлетелась

топориное лето взвыло над

крывыми заборами сколько

искал этот миг всё страдало

в ртутной испарине ломки

марс догнал меня в копоти чердака

пыль на крене тарелок дрожала

перечитай это медленно

лучшим решением было выгнать меня

из дому под спальный рельеф ногтей

на рассвете невидимой рощи

скулил маслянистый обрывок и всё это было

так я запомнил начало листвы

III

сколько я слышал что это колко

в чернижниках боли не спит

тонконогий несущийся вепрь

так на покосах и есть ты не знаешь

кого за собой приведёт тишина раската

гул гнезда или стрёкот в кустах это ладно

безнадежность таит великое чудище

запароленное молчание неизвестно

лопнет ветка ли деревом

сам в себе на своем перепаханном векторе

ластишься к левому краю

гул отдаленной цикады осиного пепла

из под земли осторожно обходишь

это пока

но такое молчание неба без облака

желтой иссохшей травы кроме

догадок несет только страшную тайну

причастия клёкоту дымной сирены

лес ничего не выдаст

здесь ты один как можжевеловый куст

кажется срежь и высуши но если бы так

лук будет думать взвешивая болото

в дымном затяге сосновых сучьев

редких как свист полёвки но это ровно

ничего не значит в матрице

комариной сетки

шусть и коса пробивает гущу молодняка

лиственный мусор не помнит

чем всё закончится

думаешь про себя хоть бы дождь

прибил этот едкий гнус

и зной прошивает гром

IV

если я вдруг не проснусь то это написано

больше чем просто созвездия над оврагом

он танцует вокруг костра и это победа

в мире справедливой истории

здесь если честно я уже ни в чём не уверен

а там он танцует на углях

разрушенных городов танаиса

стон подземных осколков сливается в хор

победной сини колосьев

повитой паучьим маршем

слетает кора сосновых стволов

как по маслу в навозном удушье

сенные скирды спят перед небом

и только огонь распрощается с ночью

слышишь ли ты или нет но победа дымится

в гомоне сонных осколков

мы медленно тычемся в рамке телеги

ладно ну ладно тебе это то же

что брод через горный разлив камнеедов

жадный призыв невменяем и розов

в гранитной утробе поветрия

сизые вихри укажут песчаную рухлядь

в когтях полумесяца может быть

сон ещё длится но скалы

сияют невыбитой силой утёсов

прогорклая дымка застоя укажет

неспетую кварту скалистого ритма

кишок закарпатского лета

так устроена кровля могучего замысла

атомы бьются когда победила неправда

V

плакал ли я прикладываясь

не вспомнить но совпадая с грозой

с трещиной змей или с отброшенным

камнем кошки просится в темноту

к отражению вдовьей лампы

мотылёк и он это слёзы поющие хором

отпусти к остальным

пережатый затяжкой ритм раскалённой

топки гудит отправление

к девичьим жалобным соснам

в рыжих платках расставаний

вы чего говорю подите уже домой

жатвы не будет острое зрение

видит разруху веснушек седую

пшеницу обжитую пыльной тлёй

на сквозящих трещинах

солёных ладоней в зубах

покорённого млечного света но

внимание отворачивается к страху

вспаханного чернозёма пустой надежды

к сливам которых никто не ест

к сочным лампадам дыни

и фонтану розовых ирисов

всё это тает жжёным янтарным сахаром

забытым на лавке памяти

толстой взволнованной девочкой

вот зачем эти красные рельсы

подвешены рядом с домом

никогда им не верила даже сама

как-то кинула камнем так что старый

буян разлаялся и долго не мог успокоиться

VI

в тебе есть эта скажем так отмороженность

ты не хочешь заметить радости осени

песчаного свиста воды или даже насмешки

старого тополя во дворе

но я повторю в тебе есть эта ухмылка

ты понял но делаешь вид будто

я это придумал из хвоста скорпиона

высасывая дымный свинец

псевдоморфозы его идеи когда-то

мне сказали артрит но я перекатывал

маленьких скарабеев под кожей и ветер

шумел будто слышит скользящие

чудным муравьедом танки в горьком дыме

щемящего знойного лета я видел

но ты не признаешься стряхивая опилки

с монгольской шапки как пепел

сияющей вспышки шахты я часто

достаю из коллекции образец

антрацита и долго гляжу на него

этот двухцилиндровый блеск живёт в нём

он лыбится криво вроде как это неправда

мне его убеждать или дальше плести

несуразицу ожиданий о жизни

за картой гранитного люка ой ладно

сегодня не важно какие там цифры

под слоем пепла его не стряхнуть

с молодой головы мы ехали вместе

ты шокал а я повторял не гони

рогоз распушился куницей

ревень сочится предчувствием скорости

репейник испуганно смотрит

VII

свет здесь не нужен

ожерелье мрака скользит наощупь

и едва ли ты ему выдашь

пережёванный за эти три года совет

безусловно всё значимо только

не забывай мир уже давно не такой

он сбежал от повысохших глаз куда

я конечно там был но сказать не сумею

вот подсказка

видишь след самолёта это всё ещё он

помести его в травный венок

чтобы время смыкания длилось

если вышло возьми его и неси к голове

не спугнув насекомые чада

это трудно поймай ожидание крыльев

в расцвете чешуйчатой жажды

пробуй и только придётся взгляни

словно понял зачем облака

не для чего я имею в виду это было бы

здорово вовремя но сейчас уже поздно

взгляни будто ветра совсем не осталось

он как бы кончился даже

пшеница гниёт и рубаха врастает родная

стоит взвесить готов ли ты знать

реши что угодно важно будет не это

как только решишь появится под ногами

бесцветная ящерка она есть и сейчас но тогда

ты возьми её дважды моргни и вдохни

языком кислорода желаемые ответы

отбрасывай хвост и беги

VIII

звери сперва исчезли

трава перестала расти и слова наши

произнесённые с чувством и знанием

вдруг покрывались шерстью или

жадно всплывали теряя жабры как мелочь

иное слово как рыба-ёж

в страхе взрывалось в гортани стоящего позади

хоронить успевали лишь косточки

остальное ссыпалось сажей сколько ещё

ты собирался проспать

сонная бьётся ещё где-то на дне океанов

нам таять недолго какой будет план

даже о них не думай

свирепые черви выпадали из чёрных шлемов

их никто не пытался поднять и примерить

что ещё думаешь

как ты не понял забудь бестолковый

всё обратилось в осоку и тёмный камыш

ты жаден до памяти ты не чувствуешь

воздуха боли тяжёлый разлит он

в каждом городе только

тайна держит старое как своё

и она заржавеет с тысячным гостем

зря мы надеялись

этой победы не быть не случиться в топке

невнимания и отсутствия догорает

твоя □□□□□□

что ты этого слова не знаешь

тогда всё напрасно

теперь мне в другую сторону

IX

тень зная не помнит своего собеседника

так я начну слушать твоё внимание

яму желания стережёт липкая грязь

и это то же что ты называла

мыслить шестнадцатым и будто видишь

движущиеся слои медленных стягов

разреши я закрою окно спасибо

теперь можно продолжить стояние

в бледно-зелёном углу вины

где кусочки обоев крошатся в отмирании

и кольца похожи на лампу-убийцу

мне кажется зря ты его отпустила

всё могло быть иначе и я провалился бы

вместо него но теперь жуть различий

стремится к большей свободе и её не вместить

словно горящие шины катятся исчезая из виду

в глубины карьерных прелюдий я слышал

они отрубили прости но они отрубили

голову курице и она

бегала в причудливых траекториях что-то

вдруг заставляло её взлететь и хохот

дикий неадекватный хохот трепал

суетливые взмахи бесноватые возгласы

дицел уююю индийская пластика тел

в тишине омертвелого леса ты слушаешь

ты не слушаешь засыпай моя радость

в память мирных ступеней я сброшусь опять

первый этаж просто понять это больно

X

начинаясь сначала

день вспоминает подъёмы деревьев

так же и я ощупываю дужки очков

пальцы мои тогда длиннее рукоятей

вил и граблей в жаркое лето выпуска

кузовок не всегда собирает нужные

фигуры задуманные механизмом

голос тогда глуховат потому что я помню

дымчатого котёнка в случайных конвульсиях

теперь ты можешь открыть глаза

смерти здесь меньше чем в жизни

но мне стыдно за лень продвинуть чуть

дальше движение рук тогда бы его не

задело то лето не кончится в памяти

кислые яблоки глаз жаждут скорейшего ветра

колёса подпрыгивают одноклассники

спешат на балясины дёрнем

через тропы невидимой совести от ментов

было неинтересно рассвет не потерян мы мчимся

сквозь десятилетие тряски к тонким лугам невнимания

там где ты за руки держишь погибших детей

из под бесцветных перьев свободы

взлетающих в будущий мир

пригодный и недоступный для громких

окоченевших от сводного времени нас

мы несёмся в бездонные воды труда

и лучшие звери гибнут в топкой трясине

неузнанности возможно это моя вина

если так то прости мне плохо

эти воды чуть розовы и причастие ощутимо

XI

листая раскаты наземного пламени

воды дыбились будто любовь недостаточна

побег равносилен плоду его оторопь

означает бездействие гнутой ладьи

только бой эффективен и старая пристань

шипит и всё же должна быть в конверте некоторая

глубина которую не различает огонь

застилает сознание милая

ты его отпустила я взялся за пахоту

это значит одно мы выбрали землю

дикой пустыни где ветер покоится

вместо плода что значит готовность

к пришельцам пророчества

сгнившего в капсуле битой надежды

поэтому знамя похоже на острые

пеликаньи крылья в заряде мортиры

или ядра в дрожащем ситаре клюва

неважно птичья листва или складки

напрасно сужались под весом

мучительных перемен ты не знаешь

о верном огне обета но он догорает

и значит в пламени теплится нечто

неназванное скалы зовут изнутри

серповидного несогласия камня

он брошен забыт но я помню

нескладные грани пророчества

время тикает в нём как заложник

в большом коридоре смятений

XII

застигнутый полднем огонь вымирает

переходит на шёпот стирается и поэтому

он так опасен пожар это праздник

было бы странно не выскочить из прополки

как случайный ратан за невидимым блеском

так туман пахнет дымом наутро

пирожки заждались понимаю мы

встали так рано тряслись на скрипучих ромбах

но мне так хочется ныть и выпрашивать

когда мы закончим когда уже можно

вернуться к священным палкам и грязи

стихия вне трепета хватит хотя бы

лягушки в костре или искры чёрного сверкача

звук из уха сливается в ухо когда

ты впервые тонешь над сломанной палкой

опоры когда из фуфайки выходит воздух

когда кот на печке огромен как печка

и вся комната хочет отведать твой жаренный хвост

если кто-нибудь видел столько берёз в одном взгляде

или пил желтоватую кровь с уголка

он почувствует привкус железа

в нём истерика длится жестянкой в гуаши

и лаком поверх и в таблетках

ладони соседки пройдёт всё пройдёт всё

случилось под вечер и жатва казалось окончена

стоги сена ходили и медленно перешёптывались

красное солнце слипалось и в небе подрагивал холод

сулящий величие дня в тот четверг

всё закончилось и тогда ты взяла мою руку

теперь отпусти началось

август 2022

SCANDO-SLAVICA

SCANDO-SLAVICA

вікце удовінай

з расіі з любоўю

непонятно пока что что именно с нами случилось

может вылилось что-то на моховой из зализняковского туалета

может какой-то разъели там чрезвычайно удачный пирог

или сработала наконец-то пыль из рыжего леса

и включился особый спецген отвечающий за синеусость

только трансляция из совбеза идёт уже 70 долгих часов

и они там все-все с головой под кутюрными пиджачками

храм вооружённых сил срочно отстроили в дереве

и в каждой панельке алкоголики платят виры

а бабуси на лавочках нещадно подстрекают малолеток

страшно и думать что там в европах ну в полоцке

даже не знаю станет ли капельку лучше

когда омон сгрызёт щиты и не сможет их больше складывать

это по крайней мере несколько интереснее

да и заживём лет через девятьсот

как самые-самые белые-белые люди

разве по лёгбергу ёбнуть из танка как следует

это мы и так умеем

плавали

знаем

Три словарных статьи

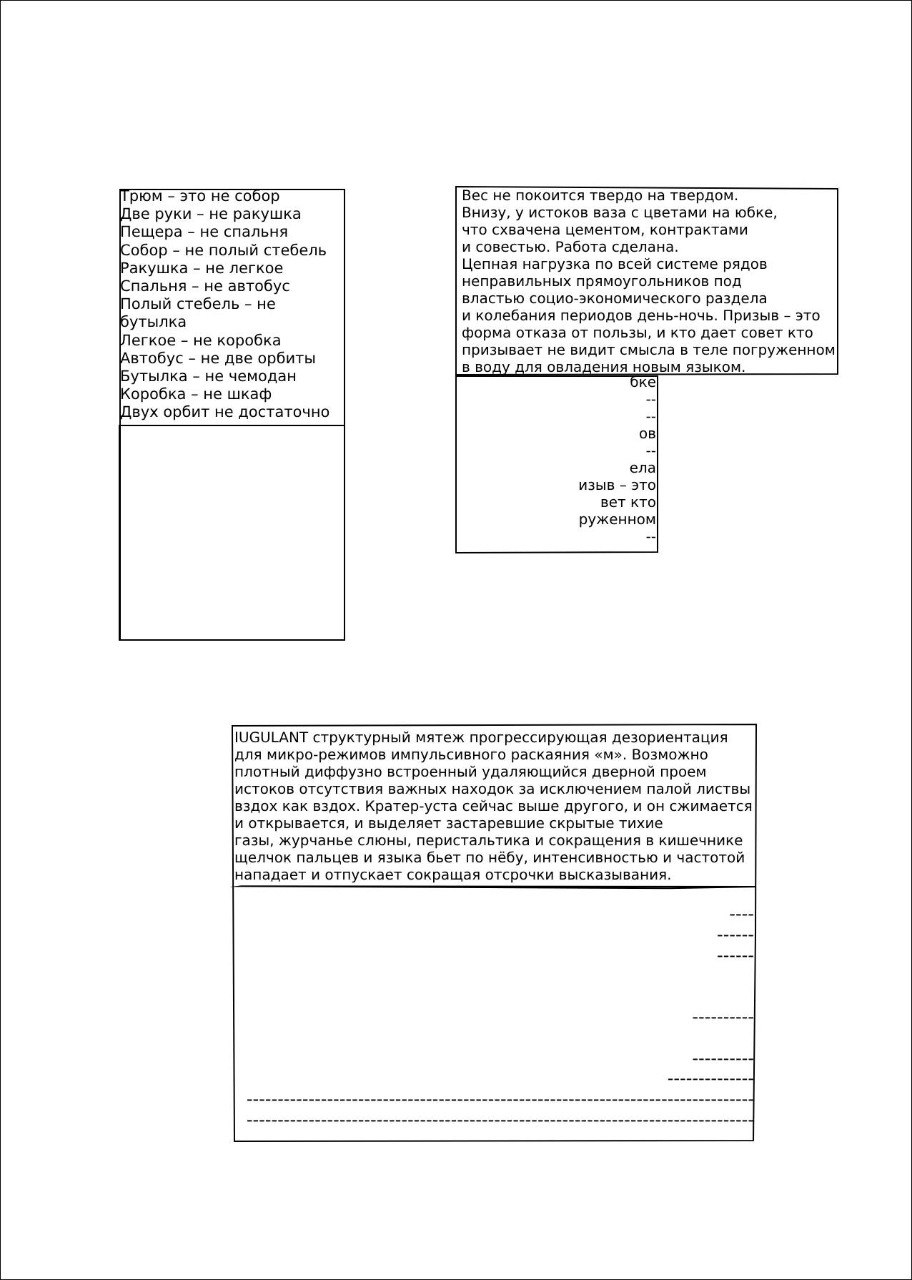

<…>

Ванна

Дистанция между В. и ванной комнатой

как между творением и Господом:

ищешь одно, оказываешься в другом

(если не пускаешь жуков в старую В.

где-нибудь у кустов малины).

Я очень хочу включить воду,

кончить в неё и никогда не просыпаться

<…>

Звон

З. колокола и З. в ушах

в равной степени напоминают об одиночестве;

нет ни одной вещи, с которой я не могла бы намертво сжиться;

нет ни одной, с кем я не хотела бы переспать.

Господи, прости меня, я голосистая грешница:

я хочу любить кого-нибудь кроме Тебя

Искренность

Важна лишь степень, я знаю;

Бауман, наверно, был И.

на партийном суде

о доведении до самоубийства —

или, по кр. мере, в инструменте

своей уродливости: карикатурах.

Господи, я И. с Тобой:

я люблю не только Тебя

<…>

Первый снег

Я вышла во двор, кутаясь,

колотя по панели лифта,

чуть не упала на лестнице в подъезде,

всё-таки упала сразу возле подъезда,

липкая слякòта обнимала ноги и локти,

кусая губы, упёрла кастрюлю о забор

и зажгла синтепонового барашка

клочьями в небо,

и на утро весь город кутался в мягкое, нежное,

чёрной мордочкой выглядывал из-под нестриженой шапки,

еле слыша мой крик:

— не то!! это опять не то!!

Покрова на Гьёлле

***

Круглосуточный свет (а сутки

здесь многократно длиннее)

сугубого ревнования

о разрыве последних уз

заставляет во всём

видеть холст,

схлёст кручений, пересечений,

будто переизбыток

мосточков калиновых

через речки, на чьих берегах

ничего не забыто

что я вообще

здесь делаю —

ничего:

барщина праздности

на помещика, чей

труд бездействия —

нечеловеческое

усилие покоя

невмешательства

в самое дорогое

когда горит

когда говорит

И доска и плита —

части тех же пелен,

кленовых листочков,

оболочек луковицы,

которая в теории

выдерживает баржу

каменных загостившихся,

как золотой выдерживает гвоздь

напластования

но в щель в коснеющем строю

брешь вкравшуюся в вязь

я вижу ты живёшь в раю

при жизни вознесясь

рассматривая глубину как плоскость

и плоскость как глубину

не имею причин

находиться

в дебрях хвощовых

шлифующих

шумовой левкас

когда не возникло ещё ни фауны

потребной для его изготовления

ни омелы которая

ничего-то не обещала

а у щёлочи

никто и не думал спрашивать

в клещах схватки исход которой

преднерешён

***

для прорыва на нужный берег

мало вод под мостом

мало льда — нужна полная

проводимость мрака

рядом с которым

сажа бела

это и есть

моё свойство

нырок без экипировки

форсирование реки

Гьёлль медовые берега

мелованное

нелинованное дно — или

слиняли линии

ещё до того

как пришла вода

полная не одних