39 путей к будущему воссоединения: медиакентавры Анастасии Кудашевой

Вопрос о том, к чему ближе так называемое явление визуальной поэзии: изобразительному искусству или словесности, с одинаковой точностью может быть адресован как медиальным экспериментам 2010-20-х, так и более ранним прецедентам: от поэзии трансфуристов 1970-80-х до фигурных стихов Симеона Полоцкого, датируемых 1660-ми. Возникавшие и продолжающие возникать сложно устроенные объекты, которые мы, несмотря на разнообразие типов, привыкли маркировать общим термином «визуальная поэзия», образуют единую линию, позволяющую нам говорить о развитии практик на стыке литературы и визуальных искусств и появлении гибридных поэтических форм, происходящем, как отмечают исследователи, параллельно с появлением и развитием новых медиа [1].

Сегодня поэты продолжают активно разрабатывать направление через включение в произведения фотографий, сетевой графики и прочих экспериментальных элементов вплоть до мемов, эмодзи и компьютерных кодов, особенно интересными в этом контексте кажутся работы Оли Цве, Егора Зернов, Анны Родионовой, Дарьи Фоменко и Софьи Дубровской. Дебютный сборник Анастасии Кудашевой, вышедший в декабре 2024 года в поэтической серии «Флагов», с одной стороны, встраивается в обозначенную линию за счет смелой медиальной экспериментальности, с другой стороны, наследует совсем иную традицию метафизической поэзии, поэзии откровения. В склонности Анастасии вслушиваться, всматриваться и в конечном счете трансформироваться в непроявленное, трансцендентное в поисках некоего абсолюта усматривается и связь с такими поэтами как Геннадий Айги, Елизавета Мнацаканова, Андрей Тавров, и обращение к ещё более ранней поэзии модернизма, позволяющее говорить возможной принадлежности поэзии Кудашевой к постакмеистической линии. Сосуществование двух аспектов её поэтики в рамках каждого из текстов создает ощутимый контраст, и в этом контексте мистический поиск обретает особый смысл: вполне традиционное трепетное наблюдение за потусторонним обращается попыткой выработать актуальные пути постижения трансцендентного в новой действительности. Вокруг этого визионерского поиска путей, временами переходящего в нащупывание или пристальное вслушивание, строится весь сборник, он оказывается своего рода картой-путеводителем «к будущему воссоединения».

Каждый из текстов представляется мне сочетанием мотива соприкосновения с тем непроявленным, к чему носительница сознания и речи из раза в раз стремится, с экспериментальными способами переплетения визуальных и невизуальных знаков в рамках многомерного гибридного произведения — пробами новых, еще не протоптанных дорожек к иному, на которых обитают причудливые создания сродни самим произведениям-медиакентаврам Кудашевой.

Кроме возникновения в одной из сильных позиций текста — заглавии, которое может быть прочитано и как традиционное послание («К…»), и как маркер движения к определенному моменту и состоянию, стремление к воссоединению прослеживается на всех взаимосвязанных планах гибридных произведений, включенных в сборник Анастасии Кудашевой. Особое внимание стоит обратить на то, что визуальная поэзия сама по себе строится на тесной взаимосвязи разнородных единиц и динамике их отношений (своего рода взаимном стремлении и отдалении). Говоря об этом, необходимо вспомнить, как устройство произведения искусства и процесс извлечения из него смысла реципиентом осмысляется Б. Латуром, Г. Харманом, И. Богостом и другими философами в рамках объектно-ориентированной онтологии и акторно-сетевой теории. Особое внимание исследователи обращают на гетерогенную природу произведения искусства, которое рассматривается как поле сложных операций, в котором смысл образуется не столько за счет жесткой структуры, сколько за счет взаимодействия множества единиц [2], и извлекается реципиентом именно из их взаимодействия. Для обозначения такого рода явлений вслед за введением понятия «гибрид» Бруно Латура [3], которое используется в первую очередь для маркирования ситуаций пересечения природного, социального и технологического планов, когда невозможно присвоить действие одному конкретному объекту, возникла практика использования терминов «медиагибрид» и «медиагибридизация». Алексей Масалов вводит эти категории применительно к визуальной поэзии на основании работ Ильи Дейкуна, Ильи Морозова, Олега Горелова и использует их для обозначения процесса гибридизации множества медиумов внутри одного объекта [4]. Текст в такого рода произведениях не самоценен, он оказывается лишь одним из планов, одновременно связанных и разобщенных с другими. Так и визуальная поэзия Анастасии Кудашевой строится на подчеркнутой многоплановости, в том числе графической: происходит сочетание знаков естественного языка с техническими символами, изображениями, музыкальными элементами и прочими единицами, обретающими различные оттенки значения в зависимости от медиума.

Подчеркнутая демократичность поэтессы в выборе и использовании графики дополнительно расширяет корпус доступных ей элементов и усложняет связи между ними. Можно сказать, что на знаковом уровне таким образом разворачивается еще один процесс воссоединения, с одной стороны, встраивающийся в более объемную систему переплетений и единений - сборник, с другой стороны, включающий в себя множество связей, возникающих в каждом отдельном тексте. Здесь происходит взаимное стремление элементов различной природы: языковые и знаковые системы не просто пересекаются в работах Кудашевой, но вступают во взаимодействие и создают смыслы в динамике. В рамках одного текста поэтессы привычные для нас языковые единицы могут соседствовать с вполне понятными эмодзи и трудно интерпретируемыми символами, например графемами одного из индонезийских языков или иероглифами. Автор предисловия к сборнику Андрей Войтовский, говоря об этом, отмечает, что реципиент при столкновении с подобными экспериментальными элементами волен выбрать один из путей взаимодействия с ними самостоятельно [5]. Среди вариантов, кроме прочих: наивное чтение и «подключение к машине всезнания» (компьютеру) с целью выяснения генеалогии некириллических знаков. Особенно примечательным здесь мне кажется то, что в процессе чтения тип восприятия может меняться, и вместе с этим динамически изменяться способен знак. Например, при первом прочтении «Обращения рук-перевертышей мякотью наружу» символ ꧁꧂ скорее воспринимается интуитивно с опорой на текст — появляется ассоциация с травами, образ которых возникает в стихотворении:

продувая прекрасные щели

между пальцами-перевёртышами травы —

꧁꧂ ꧁꧂ ꧁꧂

Однако в ходе анализа при использовании интернета выясняется, что это символ, принадлежащий к одному из многочисленных австронезийских языков — яванскому. При этом знак переживает трансформацию: из разряда иконических (воспринимаемых на основании внешнего сходства с референтом) он переходит в разряд символических (конвенциональных) и становится частью языка. Динамичность, возникающая за счет этого, усиливается еще и тем, что поэтесса как бы комментирует значение графических элементов в собственных текстах, создавая таким образом дополнительные смыслы и катализируя построение ассоциативных рядов.

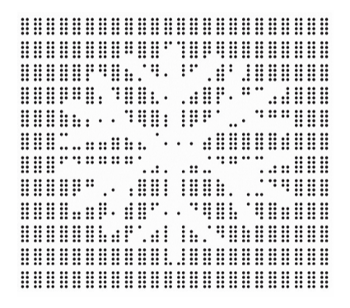

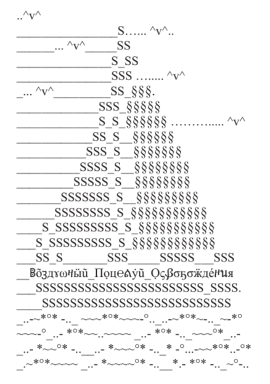

Одновременно с тем, как графические элементы в текстах Кудашевой обретают смысл в динамике, они организуют пространтсво сборника и строфику. Привычные междутекстовые символы-перебивки заменяются на эмодзи и прочие некириллические знаки, они же создают своеобразное деление на строфы. Так, в тексте «Видения, собранные в пробирки» границы между визионерскими находками носительницы сознания создаются с помощью знаков, напоминающих сами ампулы. А текст «Керосиновая лампа с дежавю» структурируется за счет эмодзи, связанных с образным рядом стихотворения. Такого рода графика дополнительно стягивает текст, подобно тому, как это делают такие факультативные поэтические элементы, как рифма и рефрен. Это делает вертикальную организацию произведения еще более ощутимой, заставляет реципиента проводить большее количество параллелей и, как писал Юрий Тынянов, «живо припоминать»[6] эквивалентные части предыдущих строк. Подобным образом работает еще одна интересная графическая находка Кудашевой — ASCII- и Unicode-арт. Поэтесса включает в тексты изображения, собранные из различных знаков — от латинских букв до квадратных блочных символов различной степени заливки и затемнения. На первый взгляд они напоминают фигурные стихи — тип визуальной поэзии, корнями уходящий в средневековье. В графике, включенной в тексты Анастасии действительно удается усмотреть качественное соответствие образному ряду стихотворений. Так, изображение в стихотворении, озаглавленном «❍ ❍ ❍» одновременно напоминает реципиенту снежинку, птичьи следы, и окружающее пространство, оно включает в себя отдельные буквы, записанные шрифтом Брайля, и в конечном счете заставляет читателя-зрителя поморгать «сто раз подряд» подобно тому, как это делает носительница сознания в тексте, чтобы увидеть и сопоставить все элементы. А в тексте «О слиянности вдосталь» возникает еще более близкая к традиционным фигурным стихам графика, включающая в себя не только латинские символы, но и стихотворную строку.

Однако, кроме сходства с вполне традиционным для визуальной поэзии явлением, здесь обнаруживается и элемент экспериментальности. Как пишет Андрей Войтовский, естественная среда обитания для ASCII- и Unicode-арта — интернет-пространство, преимущественно чаты[7]. На страницах поэтического сборника такого рода изображения, как и прочие символы, которые мы привыкли видеть в интернете, выглядят непривычно и даже неорганично, что заставляет обратить на них пристальное внимание. Перенесение интернет-графики сначала в поэтический текст на экране, а после и на страницы книги можно назвать очередной игрой с медиумом, создающей динамику и контрасты. Особенно в случае передачи таким образом опыта соприкосновения с потусторонним и поиска божественного. Здесь возникает еще один план «воссоединения», заставляющий встретиться не только знаки и символы, но и интернет-эпохи, к которым принадлежат графические элементы и техники их создания. Текст превращается в своего рода медиакентавр — гибридное существо, одновременно принадлежащее различным пространствам и видам.

Возвращаясь к разговору о путях воссоединения, в разных формах собранных в дебютной книге Анастасии Кудашевой, важным кажется понаблюдать за тем, как стремление к иному переживается носительницей сознания и речи. Репрезентация метафизического в текстах сборника представляется мне не вполне классической, если отталкиваться от (пост)аристотелевского понимания этой категории как части оппозиции, маркера всего того, что лежит за пределами физической природы мира. В стихах Кудашевой отношение потустороннего и посюстороннего обретает своеобразную форму суспензии: рамки оказываются весьма условными, и границы, казалось бы, естественно разделяющие физическое (где-то даже профанное) и метафизическое, размываются, порой приводя к практически полной контаминации. В ее мирах все соприкасается кожа-к-коже со своим обратным, возникают множественные выворачивания («Обращение рук-перевертышей мякотью наружу»; «Выдернутые-вывернутые из космоса»; «…и вывернутая наружу Подствеченность») и проницания («Насквозь Меня Сияние Проходит»; «и мы глядим насквозь бесплотную русалку»). Интересно, что проницаемы в то же время оказываются и сами тексты (так, стихотворение «Крылья-флаги», разделенное графически, в том числе с помощью шрифта, пополам, может быть прочитано несколькими разными способами: одномоментно – тогда стороны неизбежно будут пересекать границу из раза в раз, или поочередно — тогда элементы одной половины будут «проблесками» проникать в другую вследствие форматирования). Миры Анастасии Кудашевой также строятся на множественных взаимных проницаниях и смешениях, носительница сознания при этом выступает своего рода медиатором. Блуждая по онейрическим и метафизическим пространствам, она теряет видимые границы и привычные очертания и принимает иные облики вплоть до знаковых воплощений. Происходит своего рода расщепление говорящей инстанции в тексте. Дистанция между Я и Я пишущим варьируется: происходит то полное отождествление, то предельное отдаление при принятии иного нечеловеческого облика или становлении самим языком. Так, в стихотворении «Интуитивные переливы: триединство заповедного» в процессе наблюдения за окружающим пространством носительница сознания растворяется в лунном свете и становится его речью, которую, впрочем, так и не понимает. А в тексте «К будущему воссоединения» Я обращается двоеточием в восприятии потусторонних теней: «Восприняли Меня Как Двоеточье / Впечатанное В Призрачном Мольберте»). В этом контексте использование таких категорий, как «субъект» и «объект», кажется не самым удачным и в силу размытия границ между носительницей сознания и, вернее сказать, точки зрения и всем тем, за чем она наблюдает, и в силу иерархичности указанных понятий. В пространстве мистического поиска Кудашевой, полагаю, не остается места для представления о человеческой исключительности, свойственного более ранней метафизической поэзии и поэзии религиозного поиска (например, декадансу с его индивидуализмом). Вслед за современными философами, среди которых Жан-Мари Шеффер, переосмысляющий биологический статус человека в работе «Конец человеческой исключительности»[8], поэтесса снимает наблюдательницу с вершины иерархии и разрушает иерархичность как таковую. Критика, ставящая под сомнение концепцию человека как биологического существа, имеющего особое онтологическое измерение (в первую очередь в связи с наличием речи и сознания) заставляет нас разрушить привычную схему, в которой восприятие всегда принадлежит субъекту и всегда направлено на объект, и увидеть в объекте субъект, его способность к мышлению, речи и восприятию. В поэзии Анастасии Кудашевой таким образом сознание и речь обретают и нечеловеческие акторы. Все окружающие наблюдательницу явления оказываются в той же степени способны воспринимать и осмыслять ее существование, как и она их. Тени складывают своеобразное представление о ней, а лунный свет обретает речь, которая остается непонятной для наблюдательницы, но с которой она все же сливается. Здесь вспоминается философия постантропоцентризма в целом и агентный реализм, предлагающий заменит категории «субъект» и «объект» на совокупность агентов, в частности. Подобно тому, как это происходит в философских работах, в контексте поэзии Кудашевой можно говорить об отказе от схемы «субъект-объект» в пользу представления о наблюдающей и говорящей инстанции и совокупности носителей действия, акторов, агентов, миры конструирующих. Человек в таком случае, как пишет Карен Барад[9], становится не субъектом, в сознании которого отражается все сущее, а включенным наблюдателем. И сам процесс познания в этом случае становится своеобразным преломлением и взаимовлечением наблюдателя и наблюдаемого (в случае Кудашевой — взаимопроникновением и даже взаиморастворением).

Интересно при этом, что все возникающие в сборнике переходы-проницания с задержками в лиминальных пространствах и онейрических состояниях принимают своего рода форму религиозного откровения. Неслучайно автор предисловия заголовком «Русалка разбивает лед» отсылает нас к жанрово спорной поэтической работе Михаила Кузмина «Форель разбивает лед». Построенная на переходах–переворотах–проницаниях поэзия Анастасии Кудашевой действительно подталкивает к проведению параллелей с Кузминым и мистическим опытом его героя, стремящегося к воссоединению с потусторонним двойником, смерти и воскрешению. Мотив перерождения и воскрешения, кроме того, что ложится в основу сборника «К будущему воссоединения» и, как отмечает Андрей Войтовский в предисловии, считывается еще в названии, прямо возникает в текстах Анастасии Кудашевой множество раз, начиная с достаточно ясного сюжетно стихотворения «О слиянности вдосталь» и текста с тремя символами пешек в заглавии, лирический сюжет которого разворачивается на шахматной доске-жизни и ведет к перерождению Я в ангела, заканчивая особенно герметизированным за счет суггестивной образности и ее плотности текстом «Интуитивные переливы: триединство заповедного». Даже при сюжетной ясности отдельных стихов, сам процесс перехода у поэтессы часто связывается с явлениями, попытки понять которые оказываются затруднительными как для наблюдательницы в тексте, так и для читателя: развоплощением и становлением (воссоединением с) тем иным, к чему изначально происходит стремление. И если у Михаила Кузмина в движении к слиянию происходит десять ударов форели об лед, равных десяти частям текста, то у Анастасии Кудашевой тексты сборника складываются в извилистую карту, включающую в себя тридцать девять путей к будущему воссоединения.

На этих путях у Кудашевой сакральность метафизического соседствует с, казалось бы, прямо противоположными профанными элементами: интернет-графикой, эмодзи и прочими единицами, вступающими в динамическое взаимодействие. С одной стороны, работа продолжает развитие метафизической поэзии, поэзии откровения: поэтесса разрабатывает особую оптику, позволяющую снять привычные для традиции иерархии и разглядеть сложные переплетения агентностей, конструирующих ее миры. С другой стороны, продолжает развитие актуальных медиагибридных практик и создает связи между различными по своей природе знаковыми системами и способами высказывания. В этом контексте мистический опыт и религиозный поиск обретают совсем иное прочтение. Пересечение контрастных явлений в рамках одной поэтики становится способом «нащупать» актуальные пути постижения трансцендентного в изменившейся действительности и новые способы духовного поиска как такового. Внимательная работа поэтессы с опытом предшественников и смелые эксперименты позволяют ей из раза в раз преодолевать открытое и заметно развиваться, встраиваясь в актуальный литературный контекст. Особый интерес при этом вызывает траектория развития ее поэтики, направление поиска и возникающие попутно открытия.

[1] Внутри медиа: новейшие поэтические практики и эстетика информационной среды / ред. Д. Ларионов, А. Масалов // Новое литературное обозрение. – 2023. – №182. – URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2023/4.

[2] Bogost I. Unit Operations: An Approach to Videogame Criticism / I. Bogost. – Cambridge (MA, USA) : MIT Press. – 2006. – 302 p.

[3] Латур Б. Нового времени не было : эссе по симметричной антропологии / Бруно Латур ; перевод с французского Д. Я. Калугина ; научный редактор О. В. Хархордин ; Европейский университет в Санкт-Петербурге. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Издательство Европейского университета, 2021. — 294 с.

[4] Масалов А. От интермедиальности к медиагибридизации: визуальная поэзия между знаком и материей : лекция // YouTube. – 2023. – URL: https://youtu.be/rD0Xf_xIV7w?si=j0efhRkH1SwJBhR5.

[5] Войтовский А. Русалка разбивает лед : [предисл.] // К будущему воссоединения / А. Кудашева. – М.: Флаги, 2024. – С. 7-12.

[6] Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка / Ю. Тынянов. – Ленинград : Academia. – 1924. – 140 с.

[7] Войтовский А. Комикс на стене собора. (О стихотворениях Анастасии Кудашевой) // Восемь стихотворений / А. Кудашева // Флаги. – 2024. – URL: https://flagi.media/piece/543.

[8] Жан-Мари Шеффер. Конец человеческой исключительности / Жан-Мари Шеффер ; пер. с фр. С. Н. Зенкина. - Москва : Новое лит. обозрение. - 2010. - 390 с.

[9] Barad K. Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning / K. Barad. - Durham, NC : Duke University Press. - 2007. - 544 p.