«Флаги». Спецномер. Алексей Парщиков

Содержание

Сегодня Алексею Парщикову исполнилось бы 69 лет. Новый номер «Флагов» мы решили полностью посвятить ему: неизвестным страницам биографии, воспоминаниям друзей и коллег, взаимодействию с другими поэтическими традициями и языками, разным ролям Парщикова – переводчика, искусствоведа, близкого друга. В номере – поэтические тексты, вступающие в диалог с наследием Парщикова, визуальные материалы, приоткрывающие иные измерения восприятия его поэзии, эссе и интервью. Отдельный раздел номера – переводы стихотворений Парщикова, в том числе и на языки, на которые они раньше не переводились. Нам кажется важным наметить новые точки прочтения стихотворений поэта, продолжить разговор о том, как переводить поэзию метареализма, представить разные взгляды на поэзию Алексея Парщикова. В мае и июне мы продолжим пополнять номер и дайджест материалами, связанными с Алексеем Парщиковым и его наследием: опубликуем интервью, эссе, стихотворения и визуальные работы. Оставайтесь с нами!

(P)oem

.jpg)

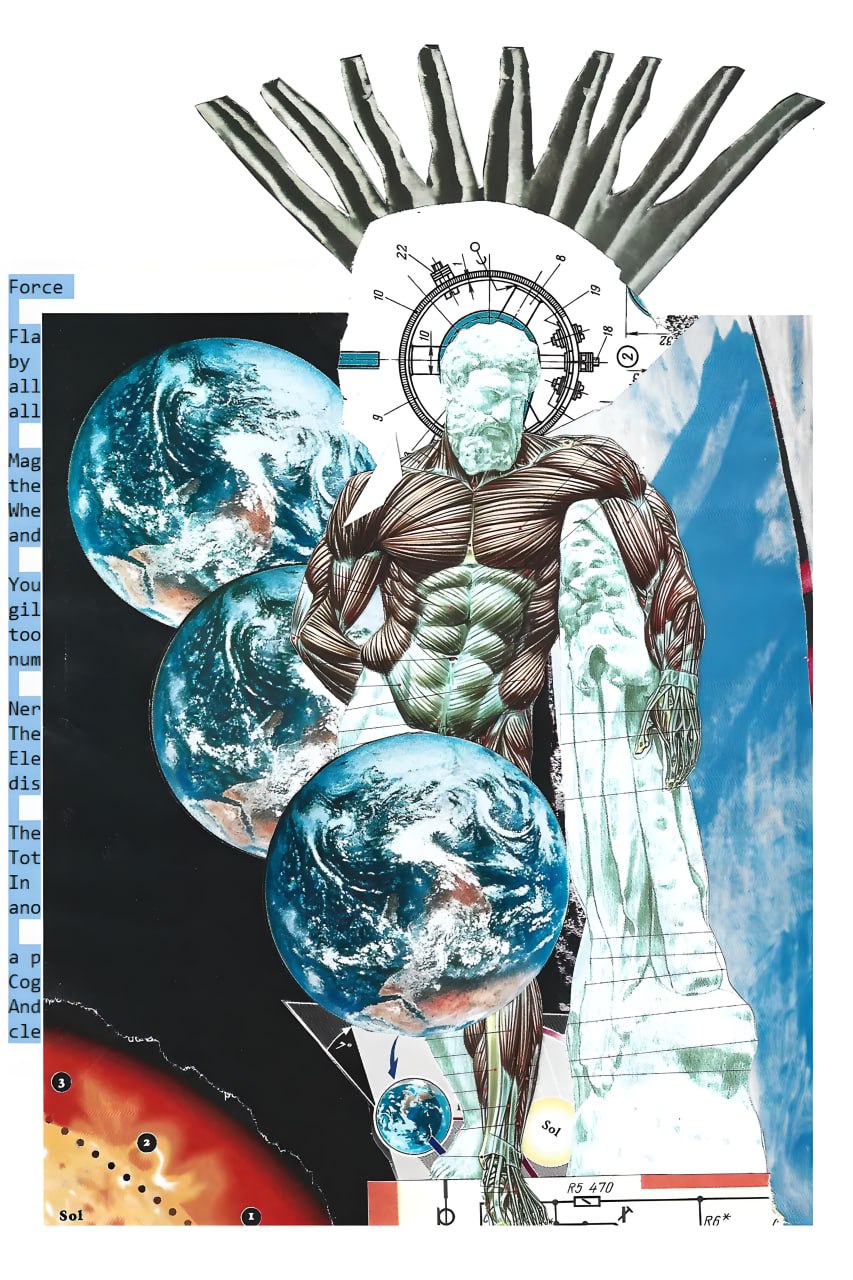

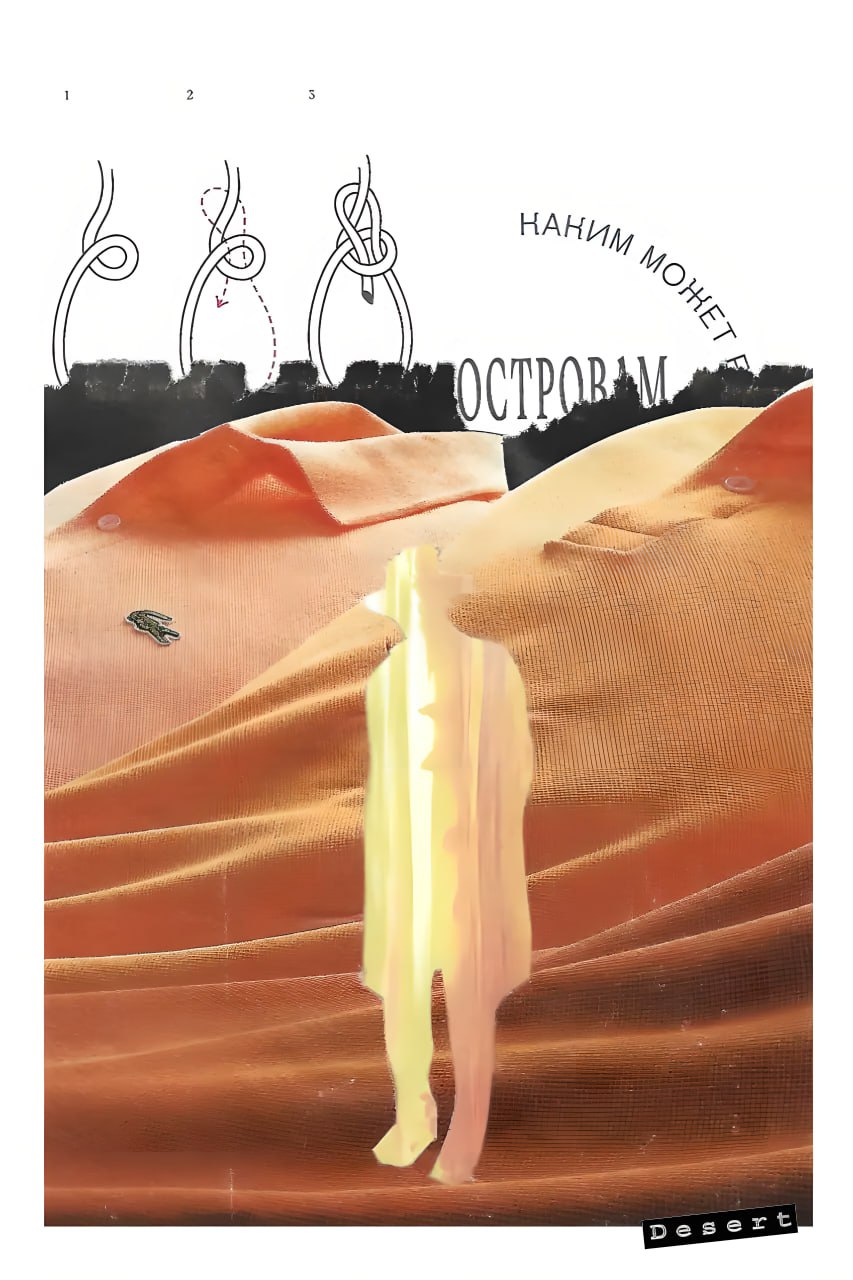

«Force», «Desert» (диптих)

FORCE

FORCE

...Это сила, которая в нас созревает и вне,

как медведь в алкогольном мозгу и – опять же – в углу

искривившейся комнаты, где окаянная снедь.

Созревает медведь и внезапно выходит к столу...

– Алексей Парщиков, «Сила»

DESERT

DESERT

Я никогда не жил в пустыне,

напоминающей край воронки

с кочующей дыркой. Какие простые

виды, их грузные перевороты...

– Алексей Парщиков, «Пустыня»

Все втягиваются в сад

***

Ты ли стучишься, котовский, прикид чертовский,

вдруг соскочив с неотслеженных траекторий

вместо послания черной карты или квадрата,

хвост или дым за тобой? Глаза-спиртовки,

между усами и дымом шуршит в зените

черная книга «Ночлег в небесном овраге»,

том-очернитель, мрачная писанина,

вопль с серединной страницы: спасите, грабят! –

но не узнаешь, кто и кого уторкал,

все неоправданное подтерто.

Или явился в гости благоприятель куст,

сблизившись с поприщем – расточитель-куль,

велеречив, разбросан, полон эфира,

снежных цветков и ягодника сапфиров,

ангельских перьев, патетики, обещаний –

и между пламенных жестов шепчет: dum spiro –

spero, и пусть нас найдет пощада.

Уж не скребется ли в дверь покойный велосипед,

не растерявшись на беженской толпе –

пересобрав себя из дреколья

и спохватившись о мне сто времен спустя,

точит колеса, шипуч, блестящ,

переподкован и склонен к рекордам.

Так что едва над сходбищем бед пропел

желчный петух, а может, иной соколик,

над задним его колесом кипит пропел-

лер, и мне предлагают седло и скорость –

только засвищут комья или осколки!

Ибо лучшее, что здесь есть – побег!

***

Человеки и правды перекрикивают друг друга,

взгромоздившись на родовитом древе,

как на аэроплане,

перемахивают в прогнозах, меряются столами,

одни многокрылы, другие есть длинноруки,

малогалантерейны, практикуют куренье

тех и этих листьев, которые и воруют

без схожденья с места, множат зарубки

и кричат: предъявите миру ваши заслуги!

И пронзительно шепчут: сами вы на закланье!

Семена ваши к восхожденью глухи! –

ну, а древо под ними мечется и трещит мослами

напропалую.

Человеки и их злосчастья пересказывают друг друга,

перевзвешивают, лавируя на верхушке

своего извечного перелета с худших

ложа, дюнделя, портмонета – к лучшим…

Кое-что воруют.

Но полет и древо гудят, почесывая свой водосток

или щелкая почки: будь ты неладен! –

и стрясают их со своих перекладин,

смешивают в угасающих линзах лица,

как в сумраке равелина…

Древо жизни – экое решето!

А полет дыряв – на тысячу сто!

***

I.

Мэтр Двадцать Шестой трамвай

приходит лишь к тем, кто его не ждет.

Ошеломленцы горланят: не тот, не тот!

Но щелкают клювом: вай, вай, вай,

как хорош! В затейливом золотом хохле,

как наш шабёр – малютка удод,

пан-премьер на птичьем селе!

Хоть не та, но знатная золотая клеть,

водится ли в ней теплый туалет?

А консъерж в парадной? А башенные куранты?

Вся полна шарад, как принцесса Турандот.

Пусть совместно украсят наш табльдот!

Странствовать на таковской – уж это не на метле!

Уж это не на осле, а чуть не на корабле!

Верно, только со стапелей?..

Как шмаляет мили от пристани к при…

Или: глянь, какой балаганчик,

порфироносен и аррогантен!

Кем он нам приходится, как не высший приз,

Потому что лишь правда с верой – наши поводыри.

Или: ал, как тот, кого оболгали.

Впарили демосу, как букет облигаций!

Притом в нем стенают гайка за гайкой,

юрк в него – и ну содрогаться!

Да и свозит за тысячи га,

в логово врага,

в волчью мглу, отвратную нашим целям.

Он – позор трамвайного цеха!

Всмотритесь-ка, нет ли в нем прицела?

Не расселась ли где-нибудь у окна Цирцея?

II.

Те, кто ждут не дождутся мэтра Двадцать Шесть,

кто взывают издалека: мы с вами, шеф! –

и показывают ему кошель, –

из вольнодумных и предерзких существ,

и пока дождутся, на них нарастет густая шерсть.

Пан Двадцать Шесть, трамвай,

изумлен: или он именинный каравай,

а не то ваш настольный цитатник?

И пусть всей этой либеральной сошке

не отломится ни кусочка,

не отвяжется ни потачки.

Треплемы не трамваем, но трамонтаной,

пусть высматривают маэстро на Итаке.

***

Эти мнящиеся особы обсуждают новость дня чуть не год.

Верно, в их пристанище год жизни – не длиннее дня.

О, сколько протянут!

Сообщают: над родиной реют летучие мыши

дородством с енота – и всех опыляют. Но день спустя

кто-то убежден: – Вы недослышали: – Радио

говорило: округляют! И не мыши, а санитарная авиация

желтого диавола! – и сразу десять голосов поправляют:

– Ослепляют!.. Если радиация, то – оскопляют!..

Если авиаторы – окрыляют!

Растекается Семилетняя война отлично слышащих –

и залепивших уши воском. Каждой армии нарезано

на победу – полгода. Хотя все толпятся – на одной стороне.

Кажется, их разговоры сочиняет кто-то другой.

Сообщают: в предпоследние земли вторглись пожары.

Но если сгорело время, как не гореть его домам?

К тому же сооружены из опавших листьев, позвонков

вольничавшей посуды, остывших компрессов, блистеров

с рваными ноздрями – и перевязаны отпаренными

со старых открыток лохматыми поздравлениями.

Огненное время, пламенные сердца, обнявший домы огонь…

По вкусам лет: голубой простор, голубая болонья,

голубой шарфик, автомобиль «Голубая мечта»…

Или – серебристые сумочка и перчатки, серое пальто,

под локтем книга «Серая шейка», клош – чисто пепел…

Пламя похоже на сад, доставший южным мысом –

весну-красну, а северным – осенний дым, южным –

мадемуазель розу, северным – кротовью нору…

А на всех полках сада спеют праздничные шары

и конфеты, скрепленные с песнопением птицы

и пучки стрел, что сразят все неправды, и осколки

зеркала с видами чьих-то запотевших комнат…

Перезрелые же шары ветер правит шипом, как на

старомайской демонстрации. И из них высыпаются

семечки слез… хотя не столько, чтоб засыпать огонь.

Куда отправляются жильцы горящих домов,

в ночное или в слепое?

Сад гудит, как заслушанная пластинка с кровавой

луной и змеиной головой вместо сердца, расталкивает

карийоны и тимпаны… И по мановению крайнего

дерева рядом встает – точная его копия и тоже бушует.

Все втягиваются в сад.

***

Цып-цып, пускай весь желтый цвет

слетит сюда клевать зерно,

как ни прикидывай, оно –

зерно, уха и руль-калач –

еще ужорней, чем вчера,

а то холмы вчерашних брашн

весьма похожи на мираж,

уже не мак, но мошкара,

и новый вкус их – старый плач.

Да, да, мой свет, пусть желтый цвет

стечет ко мне с полдневных вет-

вей-вей – он солнце мне и ветр,

жестянка с рифмами и метр.

Он богоцвет и жизнедав,

он мой ничейный лапсердак –

на прятки и сугрев,

а голодая, можно грызть

карман, манжеты и махры,

да будет вечно в серебре!

Он весел, смел и милосерд,

теперь лишь он – моя родня,

он сострадателен за всех

оставивших меня.

Он мне – свидетель, понятой

и нищебродский золотой.

Моя звезда и кружный путь

на сбившийся флажок,

на дом с названием «Он Пуст»,

второе имя – «Желт»,

немного крив и неуклюж,

он склеен из осенних луж

и втянут в саранчу щеколд,

сверкающих, как кольт…

Баллада искренней бумаги

БАЛЛАДА ИСКРЕННЕЙ БУМАГИ

Ты рассказала мне, что когда однажды пришла к своей пожилой подруге

То увидала, что на тумбочке

Где всегда лежали письма и записи непрерывно пополняемого дневника

Покоится лишь стопка самой чистой писчей бумаги

И твоя подруга как-то не в такт седой качая головой

Сказала, что письма и записи свои сожгла

Зато на этом месте воздвигнут памятник из белой бумаги

И попеременно обеими руками, чей тремор был неостановим

Старалась указать на верхний чистый лист:

«Внимательно смотри».

Ты посмотрела, но ничего не видела

Лишь отблеск света дневного все затмевал

И глазам сквозь слезы было больно

Но та так же зябко содрогаясь

Твердила: «Внимательно смотри,

Но внутрь и вглубь бумаги»

Ты посмотрела вертикально вниз

В колодец этой глубокой пачки нетронутой бумаги

И ничего опять не видела сперва

Но под монотонное бубнение и как бы пение подруги

Ты стала различать будто в глубокой воде смутные знаки

Размытыми чернилами они были выведены и проникали сквозь слои

Ты видела и прочерки, как трассы

из писем, наверное, исчезнувших

И ты читала, все мгновенно забывая, словно во сне

А почему-то думая, что этим передавая их

своей подруге

Которая смотрела на тебя, закрыв глаза

Теперь ты как будто книгу видела

В которой не исчезли письмена

Но кто-то должен был их возвратить

Не заново, но словно бы впервые от себя создать

«Ты видела, ты поняла заданье», – тебе сказала

подруга

Хотя ты ничего не поняла.

Но ты сказала мне

Что в тебе теперь хранится

Эта прозрачная пачка лист к листу

Что медленно растет, как бумажный столп

И ты теперь страшишься

Идти к твоей подруге:

Что если на месте ее дома

Выросла белая огромная и ровная гора?

Но я сказал тебе: «Пойдем

Ты ведь, я знаю, в прошлом альпинист

Ты вспомнишь, как взойти на эту гору

Я помогу тебе

И ты в нее заглянешь сверху

Словно в ледник

Где свет горячий неискореним

И все исчезнувшие буквы и слова, слова и буквы

Вернутся и возникнут

Если мы сможем позвать их и назвать еще им неизвестным словом».

***

Через год с четвертью той войны

Собрался съезд, кажется, двадцать шестой

Вы помните лишь лозунги полузабытые про экономку экономную

Вы помните лишь несъеденное масло

А главного не помните и знать не знаете

Что он постановил построить в прошлом коммунизм

От грандиозности задачи все замерли как бы

на миг

Штык вонзили в землю, пусть, на секунду

И все пышные цветы увядшие в вазах и горшках

Заполнившие весь дворец

Все стали заново вдруг расцветать махровым цветом

И с невозможным здесь же все торжественно простились

***

Мимо горы Фавор

Скрытой наполовину облаком

Мы пролетали в автомобиле

Яростный спор за рулем

Был усмирен

тем, что не слышим вовне

Но был ли я там водителем

или ведомым

Наверно не хочется вспомнить мне

ПО САМОЙ КРАЙНЕЙ МЕРЕ

В переполненном ресторане почти случайно

Вытолкнули его на сцену и попросили исполнить караоке-песню

Импровизировал он чуть ли не в первый раз, но все совпало

И он имел невероятный успех

Но тут как гром средь неба

В ресторане появился некто безликий

В душной свите своих охранников-секретарей

Чьи лица были отчасти узнаваемы

Тут же они указали на запрещенность этой песни-караоке

Но тот примерив как личину

одно из лиц их

Сказал: не надо ребра пересчитывать певцу

Число которых мы приближенно знаем и так

Но стоит погодить –

С развитием событий

По крайней мере через год

Певец к нам сам придет с повинной

головой

Сам кару выберет

Которую мы тут же на условную заменим

То, что сейчас запретно,

Станет запрещенным втройне

И вот тогда для нас отдельно

исполнит он это на нашей тайной сцене.

***

По случайному совпадению заработал он 23 рубля в 2023 году

Долго он удивлялся этому совпадению

Но надо было что-то делать

Где разместить капитал ?

Прежде всего монетизировал он его

И стал размещать по квартире

Поражаюсь, что лишь нечетного достоинства ему

попадаются монеты

Где же 2 и 4 рубля?

А где сияющий 0 рублей, что лишь сейчас он

провидел

Рубль 1 – родник и источник сияния

Ну а рубль 0 – это сток

Такая монета была бы невероятного веса

Ибо она поглотила внимание наше

и многих других

Это овальный или точней эллиптический

коридор

Что ведет к долгам и налогам

когда-то счастливого мира

Все монеты наконец он разместил

по квартире

Лишь рубль один места себе не находил

Понял он, что место то незаконно

наверно

Занимает том на столе лежащий

Макса Вебера

Вспомнил он, что недавно на Вебера

зарился

Друг его

Но тогда он его ему ни за что

не отдал

Но сейчас ради места

Где найдет пристанище этот

последний рубль

И все станет в квартире в гармонию

Он готов отдать Макса Вебера

другу за деньги

Конечно, это будет поделенная

на части бумага

Под шорох купюр хорошо засыпать

Больше они ни для чего не пригодны

Но однако

Собранье монет, вобравшие за день

Солнце

И сейчас Луне его отдающее

Соединятся со звуком тишины бумажной

И в сердце его скрепят свой союз

«Фото-воспоминания» о нескольких встречах с Алексеем Парщиковым

Лишь только мы обращаемся к событиям, казалось бы, незначимым в жизни поэта, возникает вопрос о чем-то вроде художественной интерпретации повторяемых и незаметно каждый раз изменяющихся эпизодов. Сама стихотворная форма выступает как притягательный и самодовлеющий образец. Роман Якобсон еще в своей ранней работе «Подступы к Хлебникову» писал: «...звукосочетание в стихотворении становится звукообразным... и воспринимается лишь в результате повторности». В таком смысле что может означать свободная вроде бы повторяемость одного и того же воспоминания? Здесь мы предчувствуем возникновение неизвестного произведения, где стихотворная форма взаимодействует с запечатленной визуальностью и звуковой памятью встреч. Все это усилено нашим знанием о постоянном обращении Алексея Парщикова к другому искусству, вроде бы не очень близкому поэзии – фотографии. Парщиков запомнился не только своим внешним обликом на фотографиях, выполненных другими. Он дарил и свой внутренний образ, снимая других людей, ведь в его снимках – осколок мгновенного его зрения, данного изнутри, – то, что он увидел тогда, – миг его организованного сознания. И фотоснимки нашей памяти лишь кажутся неподвижными – на самом деле при каждом новом обращении к ним, при каждом повторе они меняются. Но для них нужен точный отсчет, придающий ритм воспоминаниям, никогда не разыгрываемым в нас до конца. Те свидетельства воочию («де-визу»), которые он оставил в нас, сродни его поэтическому подходу, поэтому фотографии воспоминаний динамичней и истинней в повторе. Обращение вновь и вновь к воспоминанию способно постепенно «шлифовать» его, приближая по законченности к произведению иного искусства. Но и нечто не устоявшееся в памяти имеет свою прелесть, ибо при появлении словно бы посторонних случайностей возникает серия внутренних фотоснимков, в которой рождается целое.

Иногда и точная до минуты хронология события вносит особую меру и отсчет. Ровно в 18:00 15 октября 1985 года под высокой прямоугольной аркой, ведущей с улицы Горького в Малый Палашевский переулок, мы встретились с Алешей и моим давним другом и одноклассником, художником Игорем Ганиковским. Прежде чем это знакомство состоялось, потребовалось долгое время окольных обсуждений и мысленных приближений с отдаленной дистанции. Предшествовали осторожные разговоры: назвать переговорами их нельзя, но отчасти можно назвать уговорами. Мне казалось, что наши поэтические поиски и поиски группы художников, которую представлял Игорь (о них я знал во многом понаслышке – допустимо ли по слухам судить о картинах?), могли в чем-то совпасть. Алексей Парщиков тогда в основном общался с кругом художников, которые составляли некую киевскую группу и именовали себя «гиперрреалистами». Западный вариант гиперреализма был более или менее известен. Но что представляли собой Сергей Шерстюк, Базиль (так его называли Алеша и Оля Свиблова), т.е. Сергей Базилев, Сергей Гета, еще кто-то, я толком не знал. Алеша все же больше рассказывал о полуфилософских записях Шерстюка. Помню, например, что тот начинал писать труд под условным названием «Время раздражения». Такие рефлексы художника были любопытны, но собственно живописные работы на далеком, впрочем, расстоянии казались не слишком влекущими. Насколько я знаю, впоследствии участники этой группы «Шести» разделилась, что для меня говорило о непрочном цементе художественных мыслей, ее скреплявшем. Теоретизирования Игоря Ганиковского и его живописные работы выглядели интересными. Нечуждая ему метафизичность могла оказаться сродни Алеше. Хотя неудачная встреча-вспышка допустимо привела бы к упрекам. Вежливым, конечно, – мол, зачем ты отнял у нас драгоценное время, которого не хватает. Хотя, на самом деле, грубо выражаясь, времени тогда было навалом – в ту безвольную эпоху, которая, впрочем, и не думала сходить с рельсов.

В основе было и редко проявляемое мое стремление сближать людей. Оно в гораздо большей степени было свойственно Алексею Парщикову. Пусть он был эгоцентрик, но душевность и альтруизм были присущи ему. Собственно, щедрость Алеши на других людей – которых он «дарил» мне – была неудивительна – об этом говорили многие. Я гораздо меньше мог ему что-то «вернуть» в ответ. Но Игорь Ганиковский оказался одним из таких редких «случаев», с которыми Алеша не расстался до конца дней: последние годы они жили в Кёльне и общались постоянно, издавали совместные книги. Игорь предпослал одному из своих философических трудов (которые он начал создавать не без влияния Алеши) посвящение: «Моему лучшему другу Алексею Парщикову».

Помню несколько осторожный и напряженный взгляд Алеши, когда я знакомил его с Игорем под аркой, не предвидя, что они станет друзьями и с ним, и с Женей Дыбским, и с Борисом Марковниковым и иными художниками из сообщества Ганиковского. Потом мы пошли вниз по Палашевскому в мастерскую одного художника – знакомиться окончательно и читать стихи. Миновали каменную стену с открывшейся в просвете каменной лестницей, окруженной по краям гипсовыми изваяниями и вазонами моих воспоминаний. Лестница вела вверх, к подножью школы – и я сказал Алеше, что там моя бывшая 122-ая школа, где я был до перехода в 444-ую математическую, в которой учился уже с Игорем вместе.

Тогда, при первой встрече на границе Горького и Палашевского, конечно, все еще было неясно. Множество деталей, казавшихся тогда незначительными или даже посторонними, сейчас предстают как существенные. Кто те люди, мелькнувшие мимо нас темноватым октябрьским вечером под арку? Повторенный момент, при внесении в него, возможно, лишних и посторонних элементов, способен возрасти в своей силе.

Вообще неожиданно обнаружилось, – тогда наверное впервые, но затем ощущение усилилось, – что встречи наши с Алешей ностальгически простирались в мое московское прошлое, которое дремало где-то рядом, но вызванное его присутствием и зрением, напоминало о себе. Тот дом на Горького с огромной аркой был местом, куда меня затем как-то Алеша позвал в квартиру Виктора Мизиано, – одного из самых известных кураторов выставок, в будущем главного редактора «Художественного журнала», – а Алеша был тут как тут, неслучайно, как всегда, рядом с чем-то новым.

Глазами Парщикова я, наверное, отчасти смотрел на нынешнее время, но и, что удивительно, в какой-то мере и на свое прошлое. Мы вообще многое видим именно так: по рассказам, по рисункам или снимкам других. Что в случае Алексея Парщикова с его обостренной наблюдательностью было особенно внятно. Почему-то оказывалось, что улица Горького – Тверская, – родная для меня улица – непрерывно пересекалась в нашем с ним видении и зрении. То, что он видел сам, и то, что он видел словно бы через глаза других людей. Вот мы встречаемся «у Маяка» осенью в один из его приездов из Германии. И он произносит, указывая на памятник Маяковского: «он знал дьявола». Тогда Алеша говорил о «Кремастере» Мэтью Барни – дотоле неизвестное мне имя, – с виртуозной пластичностью описывая образы, которые, я понял, вряд ли могли оказаться мне близкими, но они остались со мной благодаря его внушению. Не требуя обращения к оригиналу. С другой стороны, обсуждение с ним, допустим, «Кабинета доктора Калигари» Роберта Вине подводило к восприятию его произведений – например, «Подписи» и «Сомнамбулы». Потом мы добрались и до близкого сада «Аквариум», читая отрывки своих новых вещей.

Или позже во времени – там же, на Тверской, в доме ближе к центру от Пушкинской, – мы были с ним в квартире музыканта и поэта Павла Жагуна. Собственно, в знакомой окрестности мы увиделись в последний раз с Алешей в октябре 2007 года, когда встретились с ним и Ваней Ждановым у памятника Пушкину. Алеша тогда уже почти не говорил, а лишь шептал: его голос напоминал голоса поэтов со старых фонограмм, доносившихся из дали времен. Потом мы прошли по правой стороне Тверской от центра, мимо моего бывшего дома, стоявшего напротив, и сидели в кафе в зале Чайковского. Я прочел им тогда только что законченное стихотворение «Прощание с вещью», и мне показалось, Алеша проникся ей. Мне надо было вскоре уходить, и мы обнялись с ним. Так что последняя встреча наша была где-то рядом с моим домом номер 27 по улице Горького-Тверской. Странно, что свой дом я увидел заново – и сквозь зрение Алеши и иными глазами. Это я понял значительно позже, потому что не мог совместить сразу разрозненные факты. Приятель Алеши, писатель Виктор Ерофеев, жил в том же доме, но не в моем подъезде, а в том, который приводил не в коммунальные квартиры (потом мне стало ясно: мы и учились вместе в 122-ой школе, у нас были общие учителя, но Ерофеев старше меня на несколько лет). В том же подъезде жил, как я понял позже, и Сергей Шерстюк, у которого Алеша бывал и говорил мне об этом. И я увидел свой и его совмещенный взгляд на фотографии с балкона Сергея и его жены – актрисы Елены Майоровой. Кому принадлежала фотография, кто сделал снимок, не Алексей ли Парщиков? Не столь важно. После его рассказа я видел все отчетливо, и потом просто «узнал» фото. Я узнал с высоты виденную на той стороне улицы гостиницу «Минск», – вид, почти совпадающий с видом из окна моей комнаты в коммунальной квартире на Горького-Тверской, расположенной, наверное, этажом ниже.

Так много раз пройденная и проторенная тропа по Тверской, – уже забытая и вроде бы отодвинутая в прошлый отсек памяти, – становилась опять актуальной. Времена совмещались. Собственно, такой теме и была в какой-то мере посвящена его поэма «Я жил на поле Полтавской битвы». Поле оказывалось многократно возделываемым. Можно вести историческую пахоту, взрывая те слои, в которых никого не ранишь. Многослойное многоэтажное время обживается на наших глазах. Так же я чувствовал, как знакомые мне московские места обновляются во времени и пространстве благодаря его зрению, словам и шагам. Воспоминание становится неким повторяющимся, но непрерывно преобразуемым действом, человек внутри которого тоже способен расти и меняться.

И я вспомнил, что и первая наша встреча также была вместе с Ваней Ждановым: у Алеши дома, на Соловьином проезде, куда Ваня меня и привел. Тогда, в апреле 1981-го года, когда я дождался Ваню у проходной Мосфильма (где он работал рабочим-монтажником), чтобы сообщить ему о предложении от знакомых стать ассистентом кинорежиссера. Жданов предложение тут же отверг, поскольку хотел сохранять полную независимость – да и разочаровался он в такого рода посулах: и зачем идти в услуженье к, возможно, мнимому мастеру. Тогда же, при нашей встрече в Ясеневе, всплыл часто потом повторяемый в других ситуациях и другими словами эпизод с Алешей о том, как его гримировали на Мосфильме под Пушкина. Марлен Хуциев спрашивал, как он представляет себе поэта. Алеша отвечал, что Пушкин – вихрь, каприз и световой призрак – наверное, я пытаюсь добавить здесь что-то от себя. Но фильм – может, к счастью – не состоялся, так что солнце русской поэзии осталось невоспроизведенным – в гримерной.

А наша первая – один-на-один – встреча с Алешей состоялась затем тоже в апреле в Обществе книголюбов и опять была связана с Иваном Ждановым. Название такой организации звучит загадочно, для нынешнего слуха даже дико, но вспоминая слова поэта, «мне ласкает слух оно». Общество где-то и как-то существовало с середины 70-х и до начала 90-х, и собрало в свои ряды чуть ли не десятую часть всего населения. Некогда в нем еще и официально работали, получали зарплату такие люди как Иван Жданов и Алексей Парщиков. Это было время, когда на вопрос знакомых, что сейчас делает Ваня Жданов, я мог с уверенностью сказать: «Любит книгу». Да, в определенные часы вменялось в обязанность любить книгу, но мы встретились с Алешей просто так, в просторном и светлом пространстве помещения где-то около метро – по-моему, возле «Третьяковской». Был четверг, вечером был намечен семинар в студии Кирилла Ковальджи, но нам туда идти не хотелось, потому что обсуждаться должен был не слишком многообещающий автор, – интереснее было говорить друг с другом. В какой-то момент, правда, появился юный студент Литинститута, который хотел показать Алеше свои стихи, но эта встреча втроем заняла не так уж много времени, и потом мы остались тет-а-тет. Но одно из стихотворений студента называлось «1 марта 1881 года», и мы поняли, что наша встреча происходит почти ровно через столетие после события, повернувшего историю России (конечно, по-новому стилю это 13-е марта, но в памяти запечатлелось именно 1 марта, и такая дата, официально не отмечаемая, осталась). Для Алеши политические направления его изысканий могли быть очень значимыми. Произошел важный сдвиг в наших разговорах, потому что тогда уже Парщиков начинал думать о своей Полтавской поэме, и все исторические отсылки не были просто упоминанием о далеком событии – такое событие сразу становилось близким. Я тоже пытался продолжить тогда свою большую поэмную вещь «Бессмертие повседневное».

Неизбежно само место увлекло разговоры и в сторону книг, – тогда это было значимо. В начале 80-х в печати стали появляться труды Лейбница, Николая Кузанского, Локка, и – в той же серии «Мыслители прошлого» – даже «Философия общего дела» Николая Федорова. Добывались книги самыми разными методами, а если ничего не помогало, просто писали собственную книгу с чистого листа. Но и обычный способ был в ходу. Однажды Парщиков попросил дать почитать Маркеса (надо заметить, что кое-кто сравнивал стихи Алеши с творениями колумбийского писателя за их образную смелость). Я передал ему два номера «Иностранной литературы», в которых были напечатаны «Сто лет одиночества». В успехе я не сомневался. Но эффект превзошел мои ожидания – «не в ту сторону» – через неделю Парщиков вернул мне оба номера со словами: «Что ты мне принес? Это же уровень прозы Евтушенко». Зато напечатанные на машинке или ксероксные пачки бумаги могли возбуждать необыкновенно: они бродили по Москве тайными – иногда даже подземными, если перевозились в метро – путями. Лена и Юра Романовы дали мне перепечатанную мелким шрифтом и в специальном мягком переплете «Розу мира» Даниила Андреева, и я некоторое время с ней не расставался, хотя отношение к этой грандиозной по-своему вещи было у меня противоречивое (противоречий добавил и Ваня Жданов, который высказался о «Розе» примерно так же, как Алеша о «Ста годах одиночества»). Я таскал эту вещь с собой повсюду, и все могло закончиться не очень хорошо. Как-то днем в Матвеевском, где я тогда уже жил, меня остановили два милиционера и попросили открыть сумку (вокруг говорили, что вроде бы искали домушников). Можно было отказаться, но тогда в отделении, наверное, пришлось бы выдержать серьезный обыск. Я раздвинул молнию сумки во всю длину: там лежали мои рукописи, а также распечатки математических программ – среди них где-то в глубине затерялась «Роза». «А, бумаги…», – разочарованно сказала милиция, и тем дело кончилось. У Алеши никогда не было особенно большой библиотеки. Он сам охотно давал читать другим какую-то захватившую его книгу. Но чаще он несколько дней носился с поразившей его литературным произведением, внушая себе и другим, что там что-то невероятное. Обычно то были стихи. Потом постепенно охладевал. Про тогдашние книги можно много говорить: по некой посторонней ассоциации приходит на ум название «Любовь – книга золотая» – пьеса Алексея Н. Толстого, ставить которую решила режиссер Екатерина Еланская и предложила Ване Жданову написать к сюжету стихи, чтобы потом положить на музыку (спектакль не состоялся). Странно, но я помню даже первое четверостишие: «Звук цевницы, звонкой лиры / Оглашает дол и высь – / Козлоногие сатиры / В нашей роще завелись.» Ваня, как и Алеша, не был чужд театру, хотя служил там рабочим сцены, но строка его: «Ты сцена и актер в пустующем театре…», вероятно, неслучайна. Алеша тоже дружил с некоторыми режиссерами, например, с Владимиром Мирзоевым, начинавшим тогда первые свои театральные опыты. И, допустим, с близкой в чем-то по устремлениям Никой Косенковой. Хотя это уже другие линии воспоминаний…

Возможна нераздельная связь памяти, и вновь переживаемые встречи (даже прерываемые на годы) в «поэтическом повторе» способны усилиться. Не монотонная реконструкция, но создание общего произведения в соединении истока и устья. Возрастание светового коридора сквозь реальные здания ведет нас к возвращаемому другу.

Фланирование

ФЛАНИРОВАНИЕ

*

Ищу нужный район в мягкотелости солнца, в криогенном крике грача. Дым котельной оставляет полётный след человека – закрываю глаза и вспоминаю освоенные шаги. Человек поднимает в небо гантели и своё тело до срыва контуров. Поиск не завершается, потому что у города нет окраин.

На фоне думающего костра земля возмущений выдувает лёд.

*

天( tiān) взошедшей травы

между каменных плит вписан в окружность туч.

В меловой отуманенности стволов с ветки на ветку мелькает синичье сейчас. Повторяю

её во-все-стороны пристальность, один глаз запирая ладонью. По буквам читаю

комариный укус, и капля крови расплывается по лодышке.

Трава пробивается под неба оставленным гнездом.

Голубь и черный дрозд ищут корм в гербарии и сухостое – их шорохи на стороне птичьего времени повторяют форму хруста моих шагов. У кожи есть собственные глаза – они различают маршруты полётов и заволочённую откровенность горсточки сухих мошек на фонарной склере. Я засею ими клубящиеся плиты к началу схваток грозы.

*

Возле частного дома

пугаюсь лая собаки.

От стоп до головы затянуто движется страх, как в отстаиваемом молоке поднимаются сливки. Снимаю их с себя, и сквозь птицу в руке продевается ветер теплым паром на тыльной поверхности кисти. Начинается говорение рук: я поднимаю голубиное перо и провожу пальцами по бородкам – тело парирует карминную дамбу, поставленную поперёк ручья. Плотность воды распирает кожу и дёсны, собирая меня в туго связанную корзину.

Я в этой плотности – конфигурация вывода – печатаюсь на каждом протоке воздуха. Перелетным путём ветра страх возвращается, подменяя асфальт, и моим шагам сопутствует содрогание. Равновесие сейсмически активно. Асфальтовый лай раздаётся, когда перекроешь ему кислород.

*

Фрагментированным бегом пыльно-черная ящерица скрывается в сосновой паузе забора. Рядом камень в форме капсулы, покрытый дождевыми лунными рытвинами. Прохожу по дренажной решетке с пещерным рисунком неисполнимого: встречного столкновения капель, не коснувшихся земли. Рядом пахнет мёртвой рыбой.

Ветер искажает шаги, наклоняя правую долю моего прямохождения.

От солнца флаеры в руках у промоутера раскалились настолько, что я обжёгся.

полёт равен огню

и вязнет в дислексии уличных строк:

выпускница с волосами отсутствия светового потока

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀взглядом горячего клея походкой

прерванного эвакуацией

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀урока истории

остаётся мёдом воды на поверхности моего наскального столкновения.

*

Местность просила поэзии, но я забыл блокнот, телефон, и моя память – ниша, откуда ничего невозможно достать. Мёртвый голубь зарывает клюв в землю, и земля чихает при входе в сеть.

Поэзия – перелом открытостью. Кровь пенится, чтобы в рану проникла среда. Я хочу застыть воспаленным, пока ментальный иммунитет устраняет инородные просьбы рассушенных крыльев. В 90% случаев он это сделает. В 10 не получится, и слова заявят новые сотрудничества в клетках памяти.

Серьезность всегда нарочита, несерьезность похожа на впитывание толпой. Земля вбирает в себя клетки голубя, чтобы привиться от птичьего гриппа. Я смеюсь над кислородом, и тот бросается в меня пылью. Чихаю возле голубя, но он обращает на меня невнимание – клюв прилива земли.

*

О ЧЁМ СЛЫШИТ ДЫХАНИЕ

Грач копает клювом палую хвою, вырывает заснувшую кольчатость, стараясь не встретиться с ней глазами, прибавляет жизнь к жизни через радиосмерть. Я в это время наступаю пословицы, и те, ломаясь, отпускают слова, как частоты жаворонков.

ОБЪЯСНЯЮ ГРАММАТИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННОМУ ГРАЧУ, ЧТО ОН И ЕСТЬ – ПОЭЗИЯ

Поэзия – размокшие глазницы и замкнутый клюв. Ты – украшенное палыми иглами видение кольчатости, что поглотила, присвоила тебя, став жизнью. Ты врываешься пропасть земли под своим оперением. А я до тех пор останусь учеником мёртвого, пока не вызубрю на обручах дерева ответ на вопрос: что находится после дыхания,

ответ на вопрос, что находится

возле дыхания

фундук, выпавший из клюва (?)

ТАНЕЦ О СХЕМЕ ТРАМВАЙНЫХ МАРШРУТОВ

17:03: Человек лежит на земле и старается повторить вращением рук-углов извивы реки, геометрию округлых переливаний. Он пытается повторить реку, а становится деревом – земной иглой.

17:06: По холодной влажной земле. Он подходит, становясь рекой. Сыростью времени. Мерное стучание шага. Первый трамвайный рубеж. Остановка и растворение.

17:08: Время поворота трамвая. Перископ над полукругом железной реки высматривает горизонт остановки. Дрозды прибывают вместо вагонов, и деревья замыкают пяточные кости, чтобы наступить на землю электрическим током.

17:11: Ходить задом наперёд означает уводить вагон своего тела от графика, предопределяющего движение во времени.

17:13: Встреть меня, иероглифический голос моих ног. Я черчу на земле маршрут трамвайного полёта и случайно начинаю рисовать числа, которых нет на часовых углах.

День лиц окончен

Пусть последним убежищем одиноких

Станет место волнообразных качаний.

– Уоллес Стивенс

Пошли смотреть жирафа, защищенного куполом. Зайца, пойманного за лапу четыре раза подряд, подавали к столу. К нему брусничный соус, ветка розмарина; яблоки принесены в жертву компотам но вот и они

Оторванные от берега, прекрасно-взволнованные прейскуранты: разливного пива, чебурека с начинкой, фруктового льда дожидается тонконогая девочка, светлый зазор между дивным купанием и ночным праздником. Как широк ее взгляд, измерять воздушному змею, капитану корабля. Не замирает флаг над Бригантиной, кипарисы мрут на кончиках башен. Отведаем же барабульки, посмеемся над мимами! Уходя с волнореза, поймаем блеск перьев толстой чайки: «Я убил собственного отца, ел человеческое мясо, и я дрожу от радости».

…И он бегает в теле собаки; хвост шепчется с травами. Так он может пробежать больше, чем прошел когда-то человечьими ногами. Ищет правды, забывается, гоняет палку, ловит блики, отвлекается на бумажку.

На горбатой спине Сурожа устроились палаточники и торговцы разностями. В колечке хвоста уселись дома, спят собаки: тощие и жирные – разным собакам тут удобно. Длинные усы – маршруты теплоходных прогулок, когти рыхлят виноградник в сонной погоне. Морда его на прохладном морском берегу, на мху; уши заткнуты медузами, и шорох воды по чешуйкам туда-сюда ласкает, спи, спи, не стоит просыпаться, видеть, не стоит усилий, спи, ай качи качи качи прилетели к нам грачи прилетели поглядели и на Бригантину сели Бригантина-то скрип-скрип а Сурож наш спит-спит улюлю спит-спит. Города присутствия торговцев самосами. Здравствуйте, ласточки-береговушки!

Я хочу самос, но я хочу фруктовый, а не с творогом. Хорошо, сейчас такой же черт с двумя спинами принесет, кинь в него от меня камень. Бескрылую гагарку кладут в могилу славной матери морских культур, символ мирных похорон. Улюлю спит спит

День лиц окончен, великая свидетельница всего, что было и себя самой засвидетельствовала нижеследующее:

Несколько вещей везде и во все времена, то же, одно и: седина в небе, неизбежность физической смерти автора, птицы, улетающие в Сибирь летовать; скорость движения любой эскадры определяется скоростью самого тихоходного судна – говорит учитель обществознания, повторяя урок для отчаянно отстающих.

Смахнув с пледа песок, ласточковые перышки, хлебные угощения, пойдем смотреть панду и бегемотов. Ослепленные побережьем, забудем невыносимую красоту горного контура. Нас провожает свет, оставляет. Это блестят осколки па мя ти. Она разбитая сверкает, как ночесветка.

Опыты о последствиях

разрешенная элегия

в повседневной империи

всходило картонное солнце

расползались по улицам

живые безротые люди

поднимались над крышами

вороны воздушные змеи

нам велели бездействовать

сказали прохожие кто-то

плакал в гулкой акустике

возможно ребенок в потемках

из цемента разлитого

кривились фонарные палки

фотографии страшные

со спелого неба свисали

испаренные всполохи

мы жили напротив больницы

и смотрели на скорые

на желтые лампы под вечер

что нельзя растолковывать

гноилось в глазах в разговоре

перед сном и за завтраком

мигренью в висках прорастало

погребенное прошлое

такие же окна деревья

размышление о трех этюдах

изначально они казались настоящими

вписанные в грязно-рыжий фон обезумевшие

человекоподобные существа с искаженными мордами

выражали ужас необузданный гнев мучительную боль

ощущение предельной беспомощности при созерцании

приемлемого мира с его допустимыми пропорциями

причинами следствиями преимуществами целеполаганием

продуктами жизнедеятельности движением прямоходящих

душными помещениями промозглыми улицами

потом их перевели в геометрически ровное пространство

единое для всех искусственное лишенное признаков хаоса

грязно-рыжего фона грубо покрывающего стены позади

рассадили по местам согласно выверенной композиции

и одному из них добавили небольшую деталь нечто вроде

стальной скобы или хлястика на пуговицах пришитого

к его плоти намекая на механическое происхождение либо

превращая его в изделие из ткани нечто заведомо неживое

неодушевленное похожее на муляж декорацию или куклу

одиночные камеры срослись в сплошной прямоугольник

с разрушенной четвертой стенкой стали большой витриной

с выставленными внутри музейными экспонатами чучелами

существ с искаженными мордами вывернутыми конечностями

фрагментами кукольного театра цирка увечных человекоподобных

потрошенных нанизанных на прочные металлические каркасы

набитых паклей кожаных мешков в заведомо заданных позах

походящих на обрядовые копии тех настоящих из прошлого

когда многое пожалуй казалось чересчур настоящим

ода маражоарской керамике

só a antropofagia nos une

– o. de andrade

по берегам где птичьи трели о прошлом настоящем грядущем

некогда росла цезальпиния ежовая именованная по-португальски

пригодная для изготовления мебели музыкальных инструментов

на заболоченной из пойменных грунтов суше где прежде обитала

среди влажных экваториальных зарослей цивилизация земледельцев

нынче обнаружена керамика с замысловатой росписью прочее истлело

согласно преданиям педру алвариш кабрал крещенный педру де гувейя

выходец из знатной семьи высокорослый крепкий благоразумный

был потомком основателя династии аргеадов и македонского царства

тогда вскоре усмотрели мы острова обретенные вновь по левую руку

оставили берега мавританские славные лютостию антея исполина с правой

стороны никакой земли массилиане видели нас мимо пустынь плывущих

tupi or not tupi что населяли дождевые леса выращивали табак хлопок

маниок батат тыкву кукурузу арахис воевали употребляли пленников в пищу

дали название растению семейства астровых из травянистых клубненосных

отсюда на кораблях везли кофе золото древесину но особенно сахар

добываемый из сахарного тростника привозили африканцев иезуитов

просвещенных голландских французских испанских переселенцев

мы не допускали зарождения логики поглощая и переваривая культуру

ибо тощие колосья пожрали его и истребили и жилище его опустошили

красно-бурую плотную почву кустарник атлантический лес плоскогорье

опыты о последствиях

*

когда в январе 38-го возле парижского кинотеатра

некто благоразумный робер жюль совершая попытку

ограбления воткнул нож в грудь некоего ирландца

чудом не задев сердце с левым легким и оставил

раненого истекать кровью на улице он по его

чистосердечному признанию не понимал что делает

позднее в суде он примерно так и сказал

i don’t know perhaps it’s a dream и даже извинился

*

всякий раз вслед за бессодержательностью сплошного

сюжета о причинах следствиях месте отведенном

возникало монотонное вращение одинаковых реплик

помещений похожих друг на друга внутренних монологов

наподобие этих замурованных в беккетовской катастрофе

или этих беспомощных раздетых догола у мрожека

*

никто из пришедших не заметил что вокруг нет ни площади

ни гудящих улиц с прохожими витринами велосипедами

нет деревьев трамваев машин под кронами деревьев

нет окон стрекочущих насекомых осязаемого пространства

имитации времени ничего что бы хоть как-то напоминало

о привычном порядке вещей только в земле остались

одинаковые люди с телами землистого цвета с оглохшей

речью похожей на трение при колебании маятника

*

оказавшись потом среди книг пищи предметов быта

попадешь в кадр будешь напоминать собой прошлое

*

по древнему берегу мимо построек ползали древоточцы

ветер дул им в спины возле большие шевелились камни

пузыри медуз надувались на солнце одноклеточные дышали

были сплошные сутки сменяемость тел порядок захоронений

последовательность простых чисел на рассвете расправив

хвостовые нити разбредались усталые по своим кабинетам

начиненные буквами цифрами насекомые-однодневки

*

в сущности если не делать того что кажется необходимым

не говорить о том и так как казалось бы следует то есть

не напрямую а иносказательно посредством каких-то

труднопроизносимых старомодных сложносочиненных

позаимствованных либо намеренно вылущенных размышлений

не имеющих ни малейшего на первый взгляд отношения

к происходящему впрочем на самом деле не имеющих

в таком случае будет пожалуй немного проще в этой промозглой

пустой комнате с копошащимся глухим гомоном за стенкой

где остается nothing to do but keep on mon semblable mon frère

где nothing to do but keep on и едва шевелится полое время

*

в крипте сан-северо в стеклянных витринах выставлены

тела мумифицированных мужчины и женщины кровеносные

системы обоих сердце артерии вены сохранили исконные

формы по истечении двух столетий но достоверных сведений

каким образом была достигнута такая сохранность сосудистых

тканей до сих пор не обнаружено хотя конечно бытует несколько

теорий в частности якобы их напоили перед смертью жидкостью

которая растекшись по протокам окаменела потому когда прочие

составные части организмов разложились их затвердевшие

паутины кровеносной системы остались в стеклянных капсулах

над неаполитанской землей соблюдать непрерывность вечности

воспевать собой мир так и не завершившийся после них

*

беспомощные голые люди на прямоугольных койках накрытые

простынями разглядывают слепящие пятна больничных ламп

ворочают головами по сторонам похожи на новорожденных

*

потом к горлу стало подступать удушье помещение сузилось

окна налились бетоном глухое гудение доносившееся сверху

пустило корни в перекрытия дало всходы на шершавых стенах

проникло в молекулы объектов рассредоточенные повсюду

в углах собиралась пыль плесень чешуйки отмершего завтра

густой мох проглядывал между досок булыжники надувались

пузырями у двери мешали проходу преграждали путь наружу

на столе лежала толстая папка с бумагами массивная связка

справок документов свидетельств заявлений выписок расписок

очередной день стоял в стороне так и не очнувшись от наркоза

вращался на месте каменный ужас перестали молоть мелющие

собери что осталось что останется от них может еще пригодится

*

каменистый скат полузатонувшие постройки накренившееся

зеркало воды мелкие рыбешки водоросли густой цвет

деготь мазут черные пятна по дороге в шахматном порядке

сцеженные капли влаги взвесью внутри сырого сквозняка

хлещет ветер в рекьявике так хлестал ветер в городе по нему

брела чеховская учительница пока вдруг не оказалась

по колено в ледяной воде никто не стенал и не сетовал

уставившись в горизонт она что-то бубнит себе под нос

*

как писал поэт шервин стивенс в своем прощании биолога с женой

тут нечего расчитывать на рай и ад ты вся мертва я поскорблю конечно

но скорбь не в силах жизнь продлить дыхания не возродить ей и так далее

а лебядкин тем временем на кухне молча пересчитывал живых тараканов

Землянки Лазо

***

Когда из чернозёма выйдет дно – там пустошь

тянет за собой Икара: кто сможет страсть

замуровать в ладонь – горчичник

обовьёт Килиманджаро и в

го́ру будет впрыскивать огонь. Загнать в силки

гуляние своё, чтоб видеть как оно скопо́й

ветвится от встречной музыки, что

в бурдюке несёт сквозь жар

---

продолговатая

ослица.

***

Лети-лети и здравствуй невзначай, похожий

на ворох из пакли льняной и Улисса –

захватит гримёрку ночным

обаянием актриса,

и будет подножкой,

как розовый куст. Ильича с пришпоренным

облаком, спустят в эмалевый грот –

и видно, что волчья темень

пристыла к рубахе,

[1924 – …]

но только мелькнёт перекошенный

мраморный рот – как тут же

в ногах нерестится

китайский

---

арахис.

ШЕРЕНГА

Травинка – тень в казённой простыне – тебе не

удержать себя вне строя: ты прирастаешь

страхом и войною и прошлогодний

снег хранишь в слюне. Где

пыль с тебя сойдёт измором вниз, там зазвучат

холодные литавры и замершее искажение

лиц, врастёт в неопыляемые травы.

Их сок – густой, звенящий

изумруд, и свой же улей жалящая

пчёлка – здесь из штыков

солдатиков куют, и

ждут, когда

сквозь них

прольётся

---

Волга.

***

Из ямки нательной выходит крещёный сквозняк, как

если бы тучка прошла через хлебное сито – в

свой рост заглянуть – и увидеть ковчег

жестяной, не лагерный ватник –

трехглазый пасхальный

бубенчик и рот обволакивать теплой

собачей слюной – подземной

пыльцой, угодившей

в гранатовый

венчик.

***

Почерневшие домики – клубни столетней

зимы – то картофелем веет, то волк

смотрит взглядом дитячьим,

приютишь и с тобой

говорят языком белизны:

губы майских черемух, казённая простынь,

вчерашний озноб. Собирается в круг,

и по кругу шагает незрячий –

колокольчик ловя, что

звенит над его головой, а

вокруг тишина – рукава

завязав за спиной,

почтальоном

---

казённым

маячит.

УЛИЦА ВОИНСКАЯ

Городок состоящий из нескольких сотен

дверей – где печальные женщины

дышат в затылках друг друга:

тишина на фарфоровом

блюдце – тем больше

мертвей, чем теплее сигнальный рожок

на губах у горниста. Не сглотнуть

этот звук, не спугнуть, в нём

мелодия свиста и зло-

вещие шорохи тесных

подпольных

---

кровей.

***

В. И.

А в тебе – пароходный гудок и опавшая ветка

сирени: этот май был с тобой не в ладу,

будет следующий май – ты в него

занырнёшь с головой и в

коралловой пене, станешь

белым, как облако

или ручной

---

горностай.

***

Мне снился лай, и сучье молоко – легло живым

пятном на полустанок, оно могло скулить

штрафным изъяном – морским

бушлатом брошенным

в кусты, не жалостью, но дребезгом стекла. Всё

отвращается за исключением глаз. Какая-

то неслыханная верность, в ней

есть симфония скупого

светлячка, похожего на птичье

сухожилье: мы в раненой

земле три года жили,

сдувая пыль с

---

ружейного

крючка.

2879 КИЛОМЕТР

Продольный звук, закованный в кольцо – обвислая

татарская серёжка, в ней дребезжат две пары

близнецов идущих в направлении друг

друга, сквозь низководный

шепот в камышах:

переживание – это форма круга, в которой стрелки

часовые мельтешат сияющей, посеребрённой

струйкой – заядлых бабочек-капустниц

полотно – как будто угольки

в груди буржуйки –

по головам идут

в печное

---

дно.

***

Фарфоровый гном сквозь себя пропускает слезу – на

срезе витую, повдоль, распустившийся хлопок,

к ней можно впритык прислониться

обилием сопок, и видеть –

где Зевс изо рта вынимает глазурь. Случайная гроздь

винограда и медленный плен, скукожится слух

и начнёт расстояние двоиться, а птицу,

как беглую тень завернут в

гобелен – мне б вспомнить

отца и от этого – не

---

прослезиться.

ЯНВАРЬ

Поспи ещё немного, а потом пока сухое молоко

не растворится, и полость рта не стянет

сладким льдом из-под которого

топорщится жар-птица –

пройдёшь насквозь – и память, и ночлег, как

будто горб верблюжий спозаранку – а

он пустой в нём только человек,

похожий на тебя, латает

---

ранку.

***

А вокруг бежит водичка в тридевять шагов,

коршун в клюве зажимает порох и

весло, свет раздробленный

и ясный в линию

сведён: поиграй душа напрасно с

рыбьим пузырём – соберёт

речную ленту детская

рука – выгнется

дугой Argentum,

говорить –

---

пока.

Девять стихотворений

***

наташа тускнеет от боли,

потом свое гнездышко вьет,

но как в ледяной колыбели,

в голодной солдатской шинели

качается сердце и ждет.

я длинную книгу читаю –

в плену странноватый герой,

французы его запирают

творожною русскою ночью

в холодный под вязьмой сарай.

костер развели конвоиры

и конское мясо жуют,

а он, не имевший опоры

в себе, вдруг смеется, поверив

в бессмертную душу свою.

НОВЫЙ ГЕРОДОТ

ковер ручной работы

с островами и синим морем,

и корабельной битвой

в узком проливе.

человек спасается вплавь,

его забивают веслами,

дугообразное тело лежит

на береговых камнях.

душа – это светлая пыль

в рукотворном подшерстке

ковровых изделий, – смотрите,

до чего мы все дожили.

САБВЕЙ

1.

ничего, кроме облицовочной

плитки, фрагментарного тела,

с которого, кажется, только что

сняли бинт, перевязочный

пункт отбытия, голос,

как муху, бросили

внутрь бутылки, – я говорю

с тобой, не умея разбить

прозрачное это стекло,

отыскать губами

имя твое, достучаться

дожить до тебя.

2.

нет, она не ариаднина,

новостная эта нить,

после свежего события

хочется себя забыть.

после нового – разматывать

можно только тишь да гладь,

или страх в груди залатывать,

хлипкие заплаты класть,

и смотреть в окно голодное

в черноту тоннелей впрок,

чтобы времечко холодное

завязалось в узелок.

3.

занавесь подземного света,

бесконечная свежесть,

механический голос в спину:

«если увидишь что-нибудь,

скажи что-нибудь».

я ничего не видел, кроме тебя,

ты уплывала в опаловый морок,

как длинная белая лента

в рукав иллюзиониста,

а я продолжал говорить с тобой.

теперь ты, как все эти женщины,

блинноликие на экране,

обросшие панцирем гордости,

пепельной правдой-за-нами,

скучным своим сердоболием.

4.

проточная свежесть подземки,

тоннеля опаловый дым, –

вагоны, как длинные лодки,

башмачкин плывет головным,

и все, кто работали буквы,

кривили слова,

теперь – обездоленный шепот,

сорвавшаяся тетива.

НАДПИСЬ (ФРИГИЯ, МАЛАЯ АЗИЯ)

аврелия цералия поставила камень

для своего мужа, аристодема,

в память об утраченной юности.

защитная сетка текста: «он умер

в чужой земле, отправившись

с посольством к императору».

истаял в иллирии от лихорадки,

а теперь на пустом надгробье выбито

посвящение душе, парящей в воздухе.

***

бутылка с газированной водой

вдруг запищит озерной стрекозой.

я сделаю глоток и отмахнусь, –

какая упоительная грусть.

ничто не помешает мне до сна

читать зеленый томик кузмина,

сверяя время, ясное дотла,

по легкой жалости стрекозьего крыла.

***

отцветут сады, ты начнешь дышать,

отдохнешь от золотой пыльцы,

выйдешь нá берег, сядешь на паром

и переплывешь реку наискось.

там на дне лежит, в толще илистой,

будто сдутый мяч, – скукоженный

праздник со слезой, и нельзя его

накормить просветленным воздухом.

кто, скажи, из потешных воинов

не ушел еще рыбам на прокорм –

в вязкое жилье, не примял собой

черную постель, плодородный слой.

Два стихотворения Алексея Парщикова. Эссе

1

Лет двенадцать назад на вечере памяти Алексея Парщикова я прочитал это стихотворение:

О, сад моих друзей, где я торчу с трещоткой

и для отвода глаз свищу по сторонам,

посеребрим кишки крутой крещенской водкой,

да здравствует нутро, мерцающее нам!

Ведь наши имена не множимы, но кратны

распахнутой земле, чей треугольный ум,

чья лисья хитреца потребуют обратно

безмолвие и шум, безмолвие и шум.

Уже в первой строке появляются две, казалось бы, несовместимые интонации: летящая, торжественная («о сад моих друзей») и просторечная, почти ёрническая – «торчу с трещоткой» (и т-образный её стрекот). Грубоватый говорок («свищу по сторонам», «посеребрим кишки», «нутро») длится вплоть до четвертой строки и обрывается таинственным «мерцанием». Во второй строфе говорок пропадает, здесь – почти пастернаковская, умозрительная «распахнутая земля» и ее, земли, вольтеровская «лисья хитреца».

Стрекот трещотки подхватывается во второй строке «трескучим» свистом, производимым «для отвода глаз». Чьих глаз? И зачем свистеть, если есть трещотка (П., кажется, выступает здесь в роли сторожа)? Полагаю, глаза принадлежат читателю, а вот «свист по сторонам» – это уже сам текст, высвистываемый поэтом «в пространстве без направлений» (А. Житенев, «Поэтология Алексея Парщикова», 2022: 65). Далее – крещенская водка, серебрящая кишки, и следом – как в анатомическом театре – мерцающее нам нутро, когда скрытое от взгляда вдруг становится зримым (ср. описание лошадиной утробы в парщиковском эссе «Лошадь»: «...постепенно открывался завораживающий по красоте вид стройно расположенных внутренних частей, и каждый выступавший из еще не стекшей крови орган обладал своим планетарным, отличным от другого цветом»).

Во второй строфе «мерцающее нутро» сопоставлено с «распахнутой землей», оживающей изнутри, и дальше – соскальзывание почти в шепот, в воркующее диминуэндо последних двух строк: «...чья лисья хитреца потребуют обратно / безмолвие и шум, безмолвие и шум». Приглушенное, убаюкивающее звучание последней строки обманчиво: из земли взятое – в землю вернется, даже слово и свист, даже безмолвие. Текст строится на контрасте образов, принадлежащих реальному миру («трещотка», «свист», «безмолвие и шум», ср. выразительный звуковой состав первой строфы – аллитерация на «т», шипящие в каждой строке: щ(1); щ(2); ш-щ(3); щ(4)), и образов условных, преимущественно визуальных («посеребренные кишки», «мерцающее нутро», «распахнутая земля»). И, пожалуй, самое главное: «Ведь наши имена не множимы, но кратны / распахнутой земле...». «Наши имена» – это всё, что у нас есть и от нас остается. «Кратны» читается как «причастны»: в итоге стирается различие между человеком говорящим и словом, возвращенным земле; между свистящим поэтом и его свистом.

2

Парщиков – поэт промежуточных состояний, сближающий на первый взгляд не имеющие отношения друг к другу предметы и явления. Для наглядности можно привести пример из мифологии, переиначив известный миф: Тезей проникает в лабиринт, знакомится с Минотавром, и они живут в соседних мегаронах happily ever after, каждый – своей жизнью; лабиринт принадлежит обоим вместе и каждому в отдельности. Подобным образом устроены тексты П.

Читатель, углубляясь в тексты П., должен перенастраивать свой слух, зрение, осязание. Причинно-следственные связи не играют здесь никакой роли, главное – уметь выстраивать ассоциативные цепочки, сближать далекие друг от друга образы или соединять их в небывалой до сих пор последовательности. Вспоминаются слова Аркадия Драгомощенко о П.: «Он обычно рассматривал явление из как бы обратной перспективы. Его интересовала природа деревьев, которые "сгибаясь порождают ветер", а не наоборот, т.е. тот факт, что "деревья гнутся по причине ветра"» (А. Драгомощенко, «Верхние слои атмосферы»).

Предметы у П. теряют свою вещность, объектность, становятся как бы отзвуками самих себя, освобождаются от своей физической оболочки (это ключевой элемент поэтики П., мысль о вещи – важнее самой вещи, означающее важнее означаемого). Создается ощущение, что предметы смотрят на себя со стороны, при этом мир стихов П. нельзя назвать чисто умозрительным; он вещественен постольку, поскольку напрямую зависит от предметов, генерирующих образы/смыслы, как Минотавр зависит от Тезея. В таком над- или около-предметном, приподнятом над реальностью, мире точек опоры не существует: «Где точка опоры? Не по учебнику помню: галактики контур остист, / где точка опоры? Ушедший в воронку, чем кончится гаснущий свист?» («Я жил на поле Полтавской битвы»).

3

По колено в грязи мы веками бредём без оглядки,

и сосёт эта хлябь, и живут её мёртвые хватки.

Здесь черты не провесть, и потешны мешочные гонки,

словно трубы Господни, размножены жижей воронки.

Как и прежде, мой ангел, интимен твой сумрачный шелест,

как и прежде, я буду носить тебе шкуры и вереск,

только всё это блажь, и накручено долгим лиманом,

по утрам – золотым, по ночам – как свирель, деревянным.

Пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья,

на земле и на небе – не путь, а одно перепутье,

в этой дохлой воде, что колышется, словно носилки,

не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки.

Только камень, похожий на тучку, и оба похожи

на любую из точек вселенной, известной до дрожи,

только вывих тяжёлой, как спущенный мяч, панорамы,

только яма в земле или просто – отсутствие ямы.

(«Лиман»)

Грязь, жижа в первых строках – это промежуточное состояние, где встречаются вода и суша: «по колено в грязи», «мертвая хватка» хляби и «размноженные воронки жижи». «Живая» хлябь дышит внутрь, «всасывает» и не отпускает («мертвые хватки»). Во втором двустишии дыхание жижи уподобляется звуку Господних труб, а ворóнки – по ассоциации – раструбам. Как будто наши неуверенные, мешкотные шаги (неслучайно здесь говорится о «мешочных гонках») обретают новую жизнь, вырываясь наружу – Господним дыханием: «...вострубят великие трубы, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую» (Исаия 27.13). Появляется ангел с его «сумрачным шелестом» и с сопутствующей цепочкой ассоциаций – от библейских до дуинских (ср. Рильке, «Дуинские элегии» 2.1–3: «Каждый ангел ужасен. И всё же, горе мне! всё же / Вас я, почти смертоносные птицы души, воспеваю, / Зная о вас...», пер. В. Микушевича), и тут же – на этой же смысловой волне – «шкуры и вереск», в дар ангелу.

Кто он, этот ангел, к которому обращается поэт? Ангел ли, представший «пред Господа» (Иов 2.1, Откровение 8.2, «я буду носить тебе шкуры и вереск» – не имеется ли в виду пустынничество?) или, быть может, П. говорит с возлюбленной, mon ange, или, возможно, два образа сливаются, и человеческое перетекает в ангельское, и наоборот? Семантическое поле текста расширяется по мере углубления в него. Вспомним, вместе с Голынко-Вольфсоном, о парщиковской компрессии смыслов, ресайклинге вещей, объектов, имен и сущностей (Д. Голынко-Вольфсон, «Поэтика тотального ресайклинга»). Добавим, что «движение без оглядки» в первой строке можно рассматривать как еще одну возможную отсылку к Библии – бегство семейства Лота из Содома, в спасении которого (семейства) ангелы принимали деятельное участие.

Лиман тоже дышит, «подыгрывая» ворóнкам – Господним трубам, и ночная вода превращается в деревянную свирель: «только всё это блажь, и накручено долгим лиманом, / по утрам – золотым, по ночам – как свирель, деревянным». Можно продолжить цепочку возможных библейских аллюзий: «И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя – голосом плачевным» Иов 30.31). И дальше в тексте – «Пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья, / на земле и на небе – не путь, а одно перепутье... «, и это последнее слово – ключевое: все стихотворение построено как одно перепутье, перекрестье – длиной в шестнадцать строк: «летящие стрекозы» и «хрупкие прутья», объединенные одною лишь хрупкостью, как в начале «Лимана» хлипкие шаги и дышащие наружу ворóнки объединены образом «сосущей» и «трубящей» грязи.

Дальше – колышущаяся, как носилки, «дохлая вода», снова пограничье-перепутье, на этот раз между жизнью и небытием «ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки». Лежащий в воде камень похож на «любую из точек вселенной». Мир развернут и одновременно уплотнен в камень. Дальше – «вывих тяжелой панорамы», похожей на спущенный мяч, и – яма (и ее отсутствие). Структурный дефект мироздания, неизлечимый вывих – то, чего нельзя исправить, и поэтому приходится принять как неизбежное. И снова диминуэндо, как в первом стихотворении, только здесь это – возвращение в ничто, «перерождение в первородное пространство, окончательность» (С. Соловьев, «Пространство Парщикова»). Стихотворение проваливается в яму, как наши ноги – в «сосущую хлябь» в начале текста. Сознание рассыпается на лоскутья мыслей, чтобы пробудиться уже в обновленном мире. Мы, читатели, находимся в точке пробуждения. Так и задумывал поэт: «Обнаружение невозможности и является целью ваших медитаций, если хотите – противоцелью по отношению к задаче – перевести, чтобы кто-то другой прочитал, но это последнее условие не всегда важно. Тогда хочется удержать понимание текста на той стадии просыпающегося сознания, когда оно еще не чувствует обязательств перед формой» (А. Парщиков, «Топология переводчества. Где живет переводчик?»).

Литература

Драгомощенко А. Верхние слои атмосферы;

Голынко-Вольфсон Д. Поэтика тотального ресайклинга;

Житенев А. Поэтология Алексея Парщикова // Фигуры интуиции: поэтика Алексея Парщикова, сост. А. Масалов. М.: Эдитус, 2022, С. 58–65;

Алексею Парщикову

АЛЕКСЕЮ ПАРЩИКОВУ

Твои дирижабли на зиму улетели,

пригоршня праха в каждом, обводы – за пальцы.

Как удержать, не просыпать из пальцев небо?

Лицо твое – всплеск земли.

Лицо твое – всплеск земли, да – похоже, там, под зеленым тополем,

под английским зонтом, раскрытым как кисть над тобой,

и как бежали рядом трамваи, обгоняя на Масловке дождь,

и колесом зеленым тополя буксовали в небе.

А ты расширял себя дирижаблями, усиком виноградным,

пузырями аквалангиста, строфой, монитором –

все в дело шло, и вот, наконец, расширил до вдоха сплошного.

Лицо твое – всплеск эфира.

Лицо твое – всплеск эфира. Улов себя

начинался с метафоры и продолжался метафорой,

ибо там, где есть Другой (небо ли, Бог, черепаха) –

всегда есть метафора,

которая и есть ты сам, вложенный как парашют

в ранец своих же ребер до тех пор, пока не вырвет кольцо

Бог или человек - это как повезет,

и тогда новый свод наполняет небо, плодя матрешек в Матрешке,

умножая и Бога и человека.

Лицо твое – воздуха всплеск.

Лицо твое – воздуха всплеск.

Твоя львиная шкура – как парашют волочится за тобой.

Ловец беспощадности! Собиратель игольных пустот,

снайперский глаз, в котором мечется пуля,

обрастая кожаной курткой, толстой подошвой.

Сплошное рукопожатье оставив от жизни и тела,

себя в него заключив по макушку, стесав остальное,

ты в России идешь улыбчивым минотавром,

а в дворах расцветают вишни.

Твои дирижабли на зиму улетели.

Лицо твое – всплеск света.

Лицо твое – всплеск света…

всплеск света… –

всплеск света!

Вслед за «Собаками демонстрантов и солдат» Алексея Парщикова: стихотворения девяти поэтов, поэток и поэтесс

Опираясь на название стихотворения Александра Фролова, мы можем назвать материал «Вслед за "Собаками демонстрантов и солдат" Алексея Парщикова» техническим заданием, которое должно было привлечь поэт:ок, работавших с ним, к идее некоторого компромисса. В какой-то мере это означало критически отнестись к корням собственной поэтики, подумать о том, насколько сильно Парщиков мог влиять на неё, и о каком Парщикове в таком случае может идти речь – о какой грани его творчества, какой части поэтического наследия? О какой технике или тематическом множестве?

Сам выбранный текст также стал точкой отсчёта не просто так. Работая с категорией политического, автор:ки, опираясь на собственный поэтический исследовательский взгляд, использовали собак демонстрантов как инструмент – зрения (как в тексте Александра Фролова), преломления действительности при сохранении традиционной парщиковской строки (как у Виталия Шатовкина), распаду связи между демонстрантом и собакой, субъектом и объектом (как у Анастасии Кудашевой). В конце концов именно этот тематический поворот при сохранении силы авторского языка позволил материалу стать в каком-то смысле постпарщиковским, то есть показать невозможность обращения к фигуре поэта без уже сложившегося авторского голоса, музыкального рисунка, ритма обозрения художественного пространства.

Александр Фролов

Виталий Шатовкин

ТРАФФИК СОБАЧЬЕГО ЛАЯ

Утром я брился камерно и языком тепла

слюна копошилась сонная в дрейфе отвердевая:

из встречных углов потайных закадычная стая –

морзянкой скулила и пятилась на зеркала.

Всё это было, как если бы, натасканный диверсант

пересекая границу сливался с вихляющей линией,

а после, следы заметая, ветвящиеся как Коран,

ложился на тайницкий грунт армейской ушанкой в инее.

В их месте любовном вся польза и лай сведены

настолько, что наигравшись замками висячими крутят:

дверная отмычка плюс выпавший волос жены –

их пар обоюдный, как будто в нём опиум курят.

Здесь только разбег на прохожих и тень на стене

в которую намертво встроены гром и рессора –

скользнут и растают в густеющей травме забора

и будут к кровати твоей пробираться во сне.

Анастасия Кудашева

Р А З В О П Л О Щ Е Н И Е

↑

тайна восходит из сокрытого

как русалка из воды

↑

выныривает и смотрит испытующе

на всё что существует не нарочно:

воссоздано-безвыходно-правдиво

↑

русалка становится статуей

а водоём – каменным льдом

↑

душа тайны взошла в существование

и мы глядим насквозь бесплотную русалку

как Преображённые после полуночи

↑

навсегда окунаясь в незнание о том

каково это: обращать внимание на воплощение

внутривременных «самих себя»

↑

В С Е В Б И Р А Ю Щ А Я В О Д А Р А З В О П Л О Щ Е Н И Я

████████████████████████████████████████

████████▀▀▀▄▄██▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████████

████▀▀░▄▄█▀▀░░░▄▄▄▄▄██████▄▄▄▄░░░▀▀█████

██▀░░▄▀▀░░▄▄███▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀██████▄░░░░▀██

██░░░░░░▄█▀▀░▄▄▄▄██████▄▄▄▄▄░░▀▀█░░░░░██

██░░░░░░░▄▄███████▀▀▀▀▀▀▀▀█████▄░░░░░░██

██▄░░░░░░▀██▀▀░░▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░▀░░▄░░░▄██

████▄░░░░░░░░░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░░░░▄▄█▀░░░▄███

████████▄▄▄▄░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄█▀▀░░▄▄██████

████████▀▀████████████▀▀▀▄▄▄▄███████████

██████████▄▄░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░▄████████

█████████▀█████▄▄▄▄▄▄░░░░░░░▄▄██████████

██████████▄▄░░░░░░░░░░░░▄▄██████████████

██████████████▄▄▄▄▄▄███▀████████████████

███████████░░░▀▀▀▀▀░░▄▄█████████████████

██████████████▄▄▄▄██████████████████████

███████████▀█▄▄░░░░▄████████████████████

████████████░▀▀▀▀▀██████████████████████

█████████████░░░░▄██████████████████████

██████████████▄▄████████████████████████

Дарья Данилова

ТЕМНОЕД ПОТЕРЯЛ «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»

Собака, выросшая из кости,

распознает все виды музейной пыли по запаху,

как Шерлок Холмс все виды табачного пепла,

как таможенная собака находит кокаин в надушенном саквояже.

Собака, выросшая из кости знает:

вот кувшин с обожженным горлом –

обожествленная эллинская утварь,

вот – труп Гектора, влекомый концепцией,

вот чистые носки и новая зубная щетка,

вот-вот случится, но не случилось

«Я дам тебе яблоко».

И когда собака спит непроглазным лазным сном

она понимает: ангелы-иваны непомнящие родства

проносят лезвие в мыльнице

и фотокамеру в игольнице,

и часовщицу-кукушку в часах.

Собака, выросшая из кости,

во сне извалялась в шерсти Уитмена,

укусила себя за хронохвост – родился Улисс.

Лиза Хереш

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ И ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ОБЛАСТНОСТЬ

1

Где даже каштан отчуждается в падении,

Съезжает с пригорка фолксваген с нескольким

прищуром, и бланк погружается в кабинку –

только сплющенным щукам можно увидеть

двумя глазами крестики – против всех

и за движение в Хельсинки, западнический

нерест, выкуп невест с меренгой пенистых

слюнь. Картинки с жвачки пускаются в плавание –

агитация витых петуний голосом подаёт

за остановку времени. Кампания провалилась –

витально, то есть то, что ближе к телу из жна,

не хочет срывать кандидата с куста.

2

Мы проигрываем выборы, говорит Кирстен Данст,

падая в лунную воду фатой-офелией. Головастики брасом

разъедают в плечах костюм – свадебные гостинцы,

кромка ванной от хозяйского мыла бриться

собралась; так обеляется щека, режемая обидой.

В доказательство сухая горшочная почва

рассыпается на листе, как голубиная почта

по кротовым тоннелям. Футболист возвращается

в их жильё, его крылья одеты в восковой корпус,

тающий пот. В лазарете зреет гномий архипелаг,

и голкипер бьёт, понижая жар, в лобный сад:

это китчевый гладник стоит против шерсти собак.

3

Отличительный знак-репейник лепится неприятелем

на спину, как сцепка в квадратах рубашки, Телемах

раскормленный валится в лужу. Избирательна память

хранящего тайну гос – купюра в горле у платья,

расправленная на свет. И легко бордер колли на плос-

кость другую площади переходит, стоит показать

ноги, свободные для укусов. Демонстрант

вынужден оборачиваться спиной. Лозунги лузгаются,

кукурузы початки. Поле равносторонне для всякой

верной традиции, топырящийся стакан в кармане.

Он бьётся донышком внутрь, натыкаясь

на плавательный дизайн давки.

Алексей Ларин

СОБАКИ СОЛДАТ В ТУМАНЕ БРОСАЮТСЯ ПОД КОЛЕСА

До конца зимы, возможно, совсем потеряются пальцы.

За глазами закрытыми широко опроклятился взгляд в занозу:

Уязвленные Даром, прячась, винят проникающий кальций.

Словно хутор окраинный мир остаётся тревожно не познан.

Покидает квартиру друг, оставляя мираж врага,

Пока корни панелек врастают грибницами в галлюцинации,

Пока не заструился абсент по ветвям, как выскальзывающая строка.

Но от чувства вращенья эринией воет собачья нация.

И бросаются под колеса щенки сиротливых солдат.

Чтоб не стать кабелем, Иасон спускался в тела собственного чертоги

По вращающемуся пути в Аид, параллелен которому ад.

Став Марией там, возвращаюсь собою к Марии в итоге.

В черно-белом березовом коде глазам голубым места нет.

Афродитовою водой нас выхлебывает весна –

И журчим по ее языку, оставляя фиалок след.

Так, и не произошла война.

Святослав Уланов

СОБАКА СТАНОВИТСЯ ЮНИКОДОМ

Механизм защиты сломан, и кто знает, каким он был.

1.

вблизи площади где

время замерло словно взгляд Осипа Мандельштама

тени демонстрантов отброшенные листвой

шепчут движение древнему циферблату;

антикитерское сердце разбито но мир идет

[в полдень пространство не встречает сопротивления].

2.

биение шагов

внутри ветки –

невидимое глазу сражение

языка и внимания:

архитектура больше не удивляет; ее задача –

забрать у времени свойства года

[ничто не тает нечему замерзать сырая земля

происходит как вдох и выдох].

3.

запечатать эманации вещей

в знаках общего пользования

так ветер

становится заложником перехода;

собака становится юникодом.

Владимир Бекмеметьев и Иулания Семёнова

***

После раздела земли (её не добычь)

на уликовые изюмины (микроафишы вина);

костными лемехами на спальные малёхи

сатанеть – невозможно – брось собь:

наивно крутить рукоять полевую

навьей машины прежнему прочим от той

бо(!)якой стальгрузи, Ononis Spinosa обуздан

(зааминен и заменён).

На кряж покосились гнездули – малые солнца.

Пëс зацвë! н-о

не патрульной игольницей (не гикай регистром его) –

то идутное листвие. А выпас редутный гвоздик

героически вековыспренных?

Но иулания говорит: «Вековыпаренных –

веков долгота мера малая».

Уламок лап ликования, ножных лодыжек,

языков хвосторыхлых в пастях беззубых

рыл, в пуле не дышащих мысом-сопаткой.

Замирволили пасево архонты зарина:

Schrader Ambros, Ritter и Van der Linde –

от имён остается духмяный убыток.

Жаль поэтов Георгов, чёсом убиты на входе

в активность агона – аттракциона каприччос.

Медленный скач щёлока на площади эскулапной,

«в ужасающей обыденности операционного покоя»

скулит (в кувуклии клинической) Иисус Нави́н,

до самого вечера посыпает голову пеплом.

Словник – кираса из засоленных лепестин

мяса.

Змей, Ливьяфан, Рахав и Танин.

Le trépied. Anesthésie. Стихотворения «Тренога» и «Наркоз» в переводе на французский Кристины Зейтунян-Белоус

ТРЕНОГА

На мостовой, куда свисают магазины,

лежит тренога и, обнявшись сладко,

лежат зверёк нездешний и перчатка

на чёрных стёклах выбитой витрины.

Сплетая прутья, расширяется тренога

и соловей, что круче стеклореза

и мягче газа, заключён без срока

в кривящуюся клетку из железа.

Но, может быть, впотьмах и малого удара

достаточно, чтоб, выпрямившись резко,

тремя перстами щёлкнула железка

и напряглась влюблённых пугал пара.

Le trépied

Sur la chaussée pendouillent des boutiques,

se prélasse un trépied, tendrement enlacés,

sont couchés une bestiole exotique et un gant

sur les éclats noirs d’une vitrine brisée.

Enroulant ses tringles, le trépied s’élargit,

un rossignol, plus dur qu’un coupe-verre

et plus doux que du gaz, semble à perpétuité

incarcéré dans une cage de fer informe.

Mais dans le noir une simple poussée

pourra peut-être redresser cette ferraille

qui, faisant claquer trois doigts,

alertera un couple d’amoureux épouvantails.

НАРКОЗ

Истошной чистоты диагностические агрегаты

расставлены, и неведение измеримо.

Плиточник-рак, идущий неровным ромбом и загребая

раствор, облицовывает проплывающих мимо.

Но ты, Мария, куда летишь? Камень сдвинут уже на передний план,

и его измеряют. Ещё спят, как оплавленные, каратели.

Наркоз нас приводит в чувства — марлевый голубой волан

падает на лицо. Мы помним, когда очнулись, а не когда утратили…

2007

Anesthésie

D’une pureté assourdissante les appareils de diagnostic

sont disposés, et l’ignorance est mesurable.

Le carreleur-crabe en losanges saccadés se déplace

et badigeonne de mortier ceux qui passent.

Mais toi, Marie, où voles-tu ? La pierre, au premier plan déjà,

est mesurée. Les exécuteurs dorment encore, comme liquéfiés.

L’anesthésie ranime les sens : un volant bleu de tulle

sur le visage tombe. L’instant du réveil marque la mémoire, mais pas celui de l’oubli...

2007

マイナス-船. Стихотворение «Минус-корабль» в переводе на японский Нао Кудо.

МИНУС-КОРАБЛЬ

От мрака я отделился, словно квакнула пакля,