Чарльз Симик. Пять стихотворений из книги «Открыто допоздна». Эссе «Быть посторонним» (перевод с английского Елизаветы Жимковой, Владимира Кошелева, Софьи Сурковой, Михаила Бордуновского)

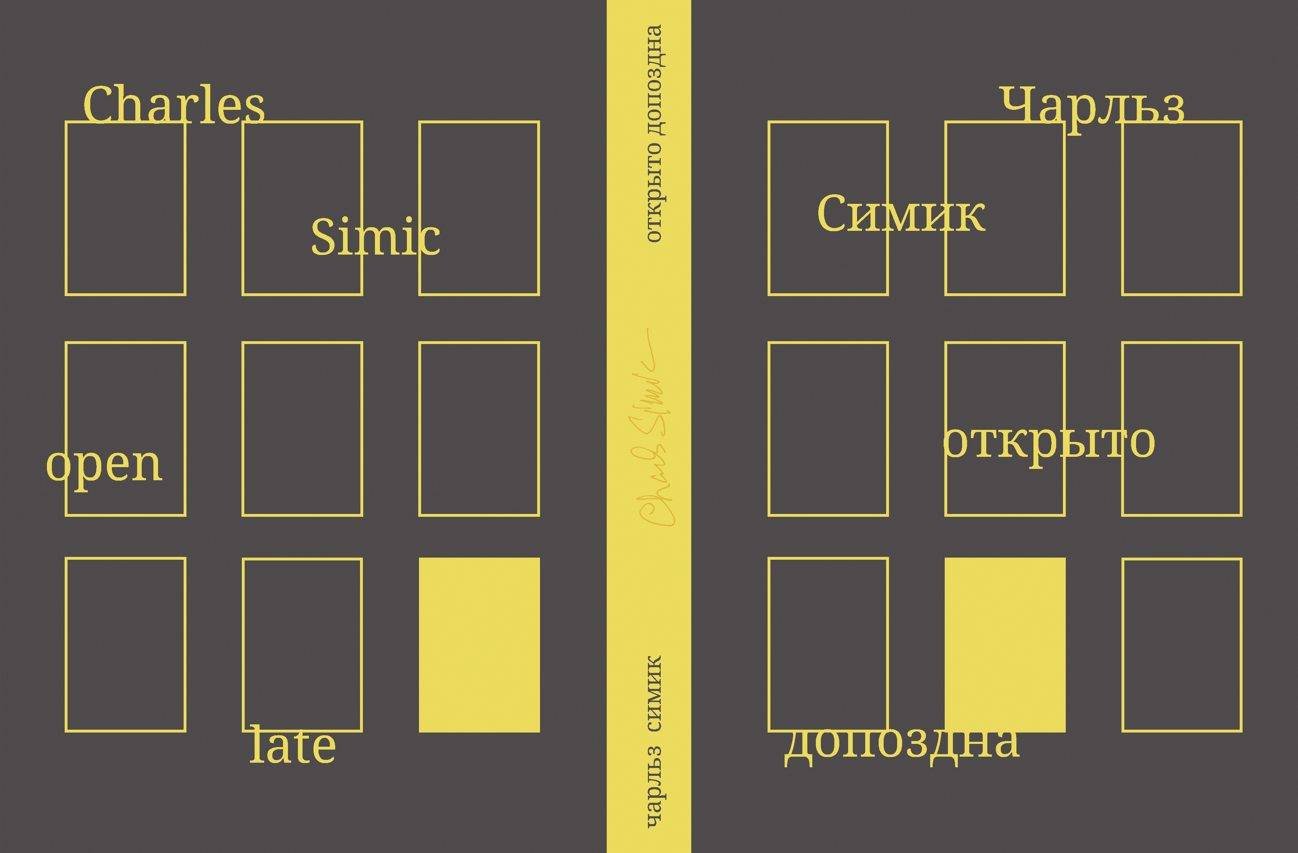

В екатеринбургском издательстве «Полифем» вышла книга избранных стихотворений Чарльза Симика «Открыто допоздна». «Флаги» публикуют подборку стихотворений из новой книги, переведённых Владимиром Кошелевым, Софьей Сурковой и Михаилом Бордуновским, а также эссе Чарльза Симика «Открыто допоздна», переведённое специально для «Флагов» Елизаветой Жимковой и Владимиром Кошелевым. Приобрести книгу уже можно в независимых книжных магазинах «Фаланстер» и «Во весь голос».

СВАДЬБА В АДУ

Они были бледные, словно камни с луга,

Облизанные чёрной овцой.

Бледные камни, словно дети в воскресных одеждах,

Играющие в жениха и невесту.

Мы нашли циферблат с римскими цифрами

У старика в кармане пальто.

Он всё глядел на небо, не узнавая его,

И настало время дождю пролиться.

Твои заботливые руки, Матушка, спрятали старика.

Господь, наблюдая за этим,

Взглядом пронзал нас, пока мы его разували.

Ты говорила: выключу свет, и Он тебя не увидит.

О, эти сны – вечерние тени на ветреном поле,

И твои руки, Матушка, – белые мыши.

(пер. Михаила Бордуновского, Софьи Сурковой)

МЁРТВЫЕ НА ФОТОГРАФИЯХ

Всё, что они могли, – притвориться невинными,

Навсегда замерев перед камерой.

Лишь немногие догадались пошевельнуться

И оставить потомкам неразборчивый силуэт.

Остальные улыбаются до сих пор:

Жених в костюме, который ему велик,

Его невеста и даже клубнички

На полях её соломенной шляпки.

Однажды воскресным утром, в Лос-Анджелесе,

Фотограф сделал снимок:

Закрытая парикмахерская,

Чёрная кошка перебегает опустевшую улицу,

Слепец у автовокзала

Играет на гитаре и поёт.

Маленький мальчик подходит к камере,

Улыбается, показывает язык.

(пер. Михаила Бордуновского, Софьи Сурковой)

МАДАМ ДЕ ФЕБ

Как чудовищно обманчива видимость.

Иногда

Всё так незнакомо

На моей улице.

Да, я живу чужой жизнью.

Безупречная тишина порядка –

Белые здания, тёмные облака

И вдруг – открытая дверь

В доме, где говорят вполголоса.

Её оставили, убегая,

Надеясь, что я зайду туда

С горящей спичкой.

Слышу, как шелестит подол,

Но внутри понимаю,

Что это лишь вчерашние газеты

Дёрнулись со стола,

По-птичьи,

В насквозь продуваемой

И теперь опустевшей комнате.

(пер. Владимира Кошелева)

ПОЗДНИЙ ЗВОНОК

Для тебя сообщение,

Мразь:

Ты открестился от нас.

Ты должен был

Распять себя

Ради истины.

Кто? Я?

Мельчайшая крошка хлеба,

К счастью, не замеченная на столе.

Прирождённый трус.

Совершенный никто.

И вот те раз!

В оконном стекле

Мой раскрытый рот.

Кошмар.

На всех моих судьях чёрные капюшоны.

Наверное, это шутка.

Большое недоразумение, ребят.

Может, ошиблись номером?

Ночь наступила в потёмках другой души.

(пер. Владимира Кошелева)

МАЛЕНЬКАЯ НЕНАПИСАННАЯ КНИГА

Рокки был славным малым и верным другом.

Беда в том, что он был всего лишь кот.

«Давай-ка поупражняемся» – говаривал он, бросаясь

На собственную тень на стене.

Надо признать, я не сумел ничему научиться.

Я часто сидел и смотрел, как он спит.

Если птички хотели поразвлечься во дворе,

Он лишь приоткрывал один глаз –

Я даже хвалил его за примерное поведение.

Он был совершенно чёрный, только в белых перчатках.

Он играл на рояле в гостиной,

Расхаживая по клавишам взад-вперёд.

Деликатно жевал моё ухо,

Пока я не вставал с кресла.

Однажды он исчез. Я звал его.

Искал под кустами.

Углублялся в лес.

По утрам было тяжелее всего. Я ставил

Блюдце с молоком к задней двери.

«Ау-ау» – выкликала птица. Она всё знала.

С десяток рабочих нам помогали искать.

Я прикладывал руки ко рту и звал,

И зову до сих пор, спустя годы.

«Рокки!» – кричу я.

Хотя и птица уже замолкла.

(пер. Михаила Бордуновского, Софьи Сурковой)

БЫТЬ ПОСТОРОННИМ: БЕЖЕНЦЫ

Но почему вы не скажете мне, в чем дело?

За мной нет никаких прегрешений.

– Рэймонд Чандлер

Историю мою теперь не назовешь животрепещущей. Так много людей были изгнаны со своего места в нашем столетии, так много, и так разнятся их общие и личные судьбы, что никто, включая меня, положа руку на сердце, не осмелится назвать себя жертвой. Особенно потому, что случившееся со мной пятьдесят лет назад повторяется по сей день. Руанда, Босния, Афганистан, Конго, извечно униженный Курдистан… перечислять можно бесконечно. Полвека назад тут и там жизнь делали невыносимой коммунизм и фашизм, а теперь – национализм и религиозный фундаментализм. Недавно, к примеру, для одной антологии я переводил стихи поэтессы из Сараево, и редакторам никак не удавалось с ней связаться. Женщина пропала. Она была немолода, у нее было много друзей, но никто не знал, что с ней случилось в военной суматохе. Много месяцев спустя ее нашли в Германии – она мыла полы в ресторане.

«Перемещенные лица» – так нас называли в далеком 1945-ом; мы и в самом деле лишились своих мест. Видя, как в старом документальном кино падают бомбы, армии одолевают друг друга, деревни и города исчезают в огне и дыму, забываешь о людях, сгрудившихся в подвале. Семьи Невиновых и Безобидновых в этом веке дорого заплатили за то, что оказались не в том месте, не в то время. Проклятые историей, как любили выражаться марксисты, вероятно, представители неправильного класса, неправильной народности, неправильной религии – дополните сами – были и остаются неприятным напоминанием о том, как провалились все философские и националистические утопии. Люди толпами покидали Восток, спасаясь от зла, и несли свои котомки и обноски, общий дух горя и отчаяния, сами не ведая куда. В Европе и так все недоедали, а тут ещё поезда, лагеря и тюрьмы наполнились голодными беженцами, которые макают хлеб в пустой суп, вылавливают вшей на детских головках, кричат на десятках наречий о своей чудовищной участи.

Моя семья, как многие другие, бесплатно повидала мир благодаря гитлеровской войне и сталинской оккупации Восточной Европы. Мы не были пособниками немцев, не относились к аристократии, да и политэмигрантами, в сущности, нас не назовешь. Мелкая сошка, мы ничего не решали сами. За нас это делали мировые лидеры того времени. Как и большинство беженцев, в родном Белграде мы не стремились далеко отлучаться от дома. Он был нам в самый раз. Но делились сферы влияния, перекраивались государственные границы, опустился так называемый Железный занавес, и нас с нашими скудными пожитками захватило потоком. Историки до сих пор подсчитывают ужасы и злодейства, доставшиеся нам по итогам Ялтинской и прочих таких конференций, и труду их не видно конца.

Разумеется, есть разные степени несчастья и зла. Моей семье повезло больше, чем многим другим. Тысячи русских, которых немцы заставили работать на своих заводах и фермах, вернулись к Сталину по принуждению союзников. Тех, кого не казнили сразу, сослали в ГУЛАГ, чтобы они не заражали сограждан упадническими капиталистическими понятиями. У нас были более радужные перспективы. Мы рассчитывали обосноваться в США, Канаде или Австралии. Но это было не так-то просто. Труднее всего было попасть в Штаты. На приезжих из Восточной Европы квоты были гораздо меньше, чем на тех, кто прибывал из Западной. Для отцов американской иммиграционной политики, для американских знатоков генетики южные славяне не представляли собою особо ценный этнический материал.

Кто сам не сталкивался, тот не поймет, каково это: не иметь всех нужных документов. Мы и сейчас ежедневно читаем о пограничниках, которые разворачивают на границе подозрительных пришельцев, порой превышая свои полномочия. Нельзя недооценивать удовольствие от унижения бессильных. Ещё мальчишкой я понял, что в этом все дело: бюрократия повсюду, а ее апогей – полицейское государство.

Я помню, как выстаивал бесконечные очереди в парижских полицейских управлениях, чтобы получить или продлить вид на жительство. Казалось, мы только этим и занимались, пока жили во Франции. Ждать весь день лишь для того, чтобы узнать, что с последнего раза правила поменялись, и теперь мы должны предоставить, скажем, какую-то ерунду, вроде свидетельства о браке родителей моей матери или ее школьного аттестата, несмотря на то, что у нее есть диплом об окончании аспирантуры в Париже. И мы стояли там, ломая голову, как достать нужные бумаги; а в соседнем окошке кто-то на ломаном французском пытался объяснить, что его дом сгорел, что вся семья в спешке бежала с одним-единственным чемоданом, а чиновник лишь пожимал плечами и повторял, что если подобающие документы отсутствуют, то в виде на жительство будет отказано.

Что же мы делали? Пожалуй, если погода была хорошая, то выходили на улицу, садились на скамейку, смотрели, как проходят мимо удачливые парижане: несут продукты из магазина, покачивают коляски, выгуливают собак, посвистывают. Бывало, прямо перед нами начинали обжиматься парочки, пока мы проклинали французов и свое невезение. В конце дня мы тащились в наш маленький гостиничный номер и писали домой письма.

Почта, конечно же, задерживалась. Неделю за неделей мы сходили с ума в ожидании почтальона – который нас, назойливых, терпеть не мог, – пока, наконец, документы не доходили благодаря одному из дальних родственников. Потом их переводил штатный переводчик, который, ни уха ни рыла, едва разбирался с бумажкой пятидесятилетней давности, – выпиской из провинциального балканского школьного или церковного реестра. В любом случае, вернувшись в очередь, мы узнавали, что ни в одной из этих справок не было необходимости, но обязательно нужна была какая-то ещё. В каждом паспортном бюро, в каждом отделе полиции, в каждом консульстве обязательно был недоверчивый и раздражительный служащий, который подозревал, что мы не те, за кого себя выдаем. Никто не любит беженцев. Двусмысленный статус перемещенного лица все только усложнял. Чиновники, которые нам встречались, едва представляли, кто мы такие и от чего бежим, однако это не мешало им осуждать нас. Нацисты заставили нас тронуться с места – это давало нам долю сочувствия; от коммунистов нам пришлось бежать – и тут с сочувствием было хуже. Если сотрудники оказывались левыми, то они с пеной у рта возражали, что мы – неблагодарные паршивцы, улизнули от самого прогрессивного и справедливого общества на всем белом свете.

Все остальные полагали, что мы просто шушера с поддельными дипломами и темным прошлым. Даже улыбающиеся манекены в витринах на изящной avenue Victor Hugo косились на нас так, будто мы собирались что-нибудь прикарманить. На самом деле, все было очень просто: либо находишь, за что здесь зацепиться, либо возвращаешься в лагерь для беженцев, тюрьму или, в худшем случае, обратно к «воплощению высших человеческих стремлений к справедливости и счастью», как описывали коммунистический мир в определенных кругах. Эмиграция, изгнание, побег, утрата корней и превращение в изгоев, быть может, самый действенный способ убедить человека в том, насколько зависима от случайностей его жизнь. Кому сдались мозгоправы и гуру, когда первый же встречный спросит тебя «Кто ты?», услышав акцент?

По правде говоря, простых ответов не находилось. Наездившись в грузовых поездах, открытых кузовах и на грязных пароходах, мы сами для себя стали загадкой. Поначалу это сложно принять, но ко всему привыкаешь. Мы даже стали ценить это переживание, наслаждаться им. Тогда я понял, что быть никем интересней, чем быть кем-то. Этими кем-то, пышущими уверенностью в себе, и так были забиты улицы. Отчасти я им завидовал, отчасти жалел их. Я знал то, чего не знали они, то, с чем трудно столкнуться без добротного пинка под зад от истории: насколько ненужными и незначительными видит обычных людей любой великий замысел. И насколько безжалостны те, кто не понимает, что их тоже может постичь судьба беженцев.

*

Я сошел с парохода в Нью-Йорке 10 августа 1954 года вместе с матерью и братом. День был жаркий, безоблачный, и улицы полнились автомобилями и людьми. Мой отец, уже ждавший в Штатах, разместил нас в гостинице неподалеку от Таймс-сквер. Невероятно, умопомрачительно. Иммиграционные службы не затравили нас, не порвали наши бумаги. Нас не отправили обратно. Нам разрешалось жить и дышать на этой земле. Смотреть телевизор, заказывать обед в номер, принимать душ, и все это не нарушая закон. Мы каждые полчаса переспрашивали отца, взаправду ли все это. Когда он отвечал «да», мы прыгали от счастья. Ни в Новогоднюю ночь, ни в день рождения, ни на одной вечеринке в дальнейшей жизни я не чувствовал себя таким счастливым, как тогда. Страха как не бывало.

«Моя любовь к стране исходит из любви к ее свободам», – сказал Льюис Лэпхем, и я знаю, что это так. В первый же день в Америке я почувствовал то же самое, и чувствую до сих пор.

Мне было шестнадцать, я был достаточно взрослым, чтобы гулять в одиночку. Город, который я видел в бесчисленных фильмах, казался удивительно знакомым. Я мальчик из большого города, а все большие города похожи друг на друга. Прогулки не открывали ничего нового. Здесь живут богатые, а здесь бедные. Здесь занимаются серьезным бизнесом, и тут же дорогие магазины. Наконец, вот район, куда люди ездят развлекаться. Разница между девушками с Мэдисон Авеню и теми, что топчутся вокруг кондитерской на Восьмой Авеню, не требовала разъяснений. В Париже и Белграде все было так же. Разумеется, Нью-Йорк в то же время и непохож ни на какой европейский город. Он был поразительно пестрым после тусклой Европы. Парни в розовых рубашках с пальмами на галстуках запрыгивали в желтые такси на улице, полной огромных неоновых вывесок и рекламных щитов, на которых розовощекие лица пили чай и дымили сигаретами. Невероятно.

Город удивлял меня и своей архитектурой. На выходе из центра небоскреб соседствовал с трехэтажным домом, в котором торгуют хот-догами. Водонапорные башни, пожарные лестницы, мусор на тротуарах, улица, где с десяток кинотеатров круглые сутки крутят фильмы, затем дом, будто бы сделанный полностью из стекла, и парк, где катаются в каретах, запряженных настоящими лошадьми. У новоиспеченного жителя обязательно возникнет вопрос: где же я буду жить? В одной из многоэтажек Адской кухни или в одном из фешенебельных домов на тихой улице Верхнего Ист-Сайда?

Первоначально наши потребности были самыми простыми. Прежде всего – и это было самым важным – мы хотели новую одежду и американскую стрижку, чтобы не выглядеть безнадежными неудачниками, как все беженцы. Свои первые дни в Нью-Йорке мы провели в попытках сменить облик. Джинсы, гавайские рубашки, ковбойские ремни, пестрые футболки, кроссовки и прочие предметы одежды, добытые дешево в окрестностях Таймс-Сквер, казались мне верхом элегантности. К моему большому удивлению, местные не перестали бросать на меня насмешливые взгляды. Я опрометчиво перевоплотился из европейского школьника в деревенщину, завсегдатая автовокзала Порт-Аторити, любителя посмотреть вестерн в кинотеатре на Сорок второй.

К тому же возникли трудности с языком. Ещё у себя на родине я изучал английский, так или иначе мог на нем читать, но разговор – совсем другое дело. Помню, как на второй или третий день спрашивал дорогу в Нью-Йорке, и меня просто не понимали. Я хотел узнать, сколько кварталов нужно пройти, чтобы увидеть Эмпайр-стейт-билдинг. Вопрос элементарный, вот только вместо кварталов я спрашивал про перекрестки. Потрясение и неловкость от умения говорить, но невозможности быть понятым глубоко отрезвляют. В Америке, я понимал, что у меня каждый день будет новый шанс выставить себя дураком. Тогда я сразу же научился без крайней надобности не раскрывать рта. Между делом я читал киноафиши, старался угнаться за речью в телевизоре и на радио. Подслушивал разговоры и втайне повторял чужие слова и фразы: Ты че, самый умный? Шик. Оки-доки. Ловить галок. Фигня. Повиси на проводе. Всё пошло прахом.

А теперь о еде. Всякие бургеры, вишневая кола, хот-доги, поджаренные сэндвичи с сыром, яблочные пироги с шариком мороженого и море разных шоколадных батончиков – все нужно было попробовать. Нам, выросшим на густом супе и жаркое, понравилось, что американский фастфуд можно есть на ходу. Сложно съесть спагетти или гуляш в кровати или в машине, зато как легко перекусить пачкой чипсов или банкой арахиса. Замечательное изобретение для тех, кто вечно голоден, – как раз для меня. Мысль о том, что эмигрант нигде себя не почувствует как дома, конечно, какому-нибудь умнику покажется симпатичной. Однако этого никак не скажешь о шестнадцатилетнем подростке. Я оказался более приспособленным, чем кошка или золотая рыбка. Мне хотелось увидеть и попробовать все сразу.

Однажды богатенький начальник моего отца пригласил нас к себе на воскресный ужин. Мы ожидали настоящего пира и были сбиты с толку маринованными овощами из банки и тощими пережаренными кусочками ростбифа. Соли и перца тоже недоставало. Мы не могли с этим смириться. Комплекс неполноценности, с которым мы входили в американские дома, мгновенно исчезал от убогой еды, которой нас там кормили. Даже банановый сплит с аптечного прилавка был внушительней безвкусного сыроватого хлеба, который они ели дома. Когда хотелось поесть по-настоящему, мы выискивали венгерские и немецкие рестораны в Йорквилле, либо итальянские бистро в окрестностях Гринвич Виллидж.

Конечно, у нас всегда была возможность повидаться с другими югославскими эмигрантами и поесть домашней еды. Вот только расплачиваться пришлось бы собственными нервами. Из-за разговоров за столом насладиться ужином было невозможно. Изгнанники разговаривали о возвращении на родину; о том, что до падения коммунизма остаются считанные дни, и что их дома и жизнь снова будут принадлежать им, как и прежде. Главное блюдо на подобных встречах – ностальгия, приправленная злостью на то, как всё сложилось. Мои родители устали сплетничать по-балкански, им хотелось отвлечься. К тому же, они не думали, что есть вероятность вернуться. И оказались правы. Коммунисты в обличии демократов по-прежнему правят у нас дома вкупе с прежней тайной полицией.

Желание стать американцами, а я точно желал именно этого, сделало нас чужими среди своих. На нас глядели с подозрением. Откреститесь от диаспоры – останетесь у разбитого корыта. Горько осознавать всю искусственность прирожденной, казалось бы, групповой принадлежности, замечать, что для кого-то злополучное бегство из родной страны оборачивается отличным шансом избавиться от всего, что раздражает в собственном народе.

Теперь я понимаю: в те дни мы неосознанно сделали решающий шаг. Мы перестали видеться со знакомыми из Югославии. Америка дала мне шанс отказаться от роли, которую пришлось бы играть в сербском окружении. Я больше не преклонялся перед традицией, клановостью, мачизмом и их словарем. Маска профессионального беженца, тоскующего по родине и вечно непонятого, мне тоже была не к лицу. Приключения ждали не там. Америка и американцы интересовали меня куда больше, чем невидимость, которую дарит полная ассимиляция.

На самом деле всё не так просто. Моими первыми друзьями по большей части были итальянцы, евреи, ирландцы и другие эмигранты. Доступ к столь многочисленным образам жизни был частью моего фирменного опыта существования в Нью-Йорке. Идеалом того времени, был, естественно, плавильный котел. В конце концов, что я знал о чернокожих, китайцах, кубинцах, венграх, русских, сицилийцах прежде чем переехал сюда? Жизнь – лучшая школа, когда в течение одного дня она влечет тебя от венгерского мясника на Второй Авеню до ирландского бара в Челси, от итальянской кофейни на улице МакДугалл до джазового клуба около Шеридан Сквер в компании девушки родом из Техаса. Неудивительно, что националисты всех мастей ненавидят большие города. Тяжело оставаться верным и покорным поборником своего клана, когда перед тобой открывается столько дорог. Нужно быть дураком и лицемером, чтобы, пожив в Нью-Йорке, славить обычаи одного народа в укор другому. Города действительно развращают. Они воспитывают свободных личностей, а это – скажут вам любые государства и церкви мира – непростительная ересь.

Если выбор стоял между углублением собственной чужеродности и попыткой вписаться, то покинув отчий дом в восемнадцать лет, я усложнил свое существование. Другими словами, спустя два года после прибытия на пирс Сорок четвертой улицы, меня снова унесло течение. Мои родители не ладили, и дома стало так противно, что иного выхода у меня не было. Так я развязал ещё пару узелков, связывавших меня с моей прежней идентичностью. Помимо родителей, у меня не было ни родственников, ни друзей. Не было и постоянного адреса или цели. Об университете не было и речи, потому что родители не могли меня обеспечить, а школьные оценки не оставляли надежды на стипендию. Но если вы думаете, что я обливался слезами под гнетом трудностей, вы ошибаетесь. Я проживал одно из счастливейших времен своей жизни. Как оказалось, сводить концы с концами было довольно легко. И в Чикаго, и в Нью-Йорке я за считанные часы находил достойную подработку. Работал кем попало: от почтальона до продавца футболок в торговом центре. В нескольких конторах я числился бухгалтером. Знакомился со всевозможными интересными мужчинами и женщинами. Важнее всего, что в этой стране я чувствовал свободу от уже ставших нормой преследований, а что ещё нужно юноше для хорошего настроения.

И к тому же у меня ещё были Чарли Паркер, Телониус Монк, Билли Холидэй, Бэсси Смит, Дюк Эллингтон, the Five Spot, Birdland, ритм-н-блюз, кантри, фильмы-нуар, Скотт Фицджеральд, Уоллес Стивенс, Уильям Карлос Уильямс, New Directions, the Gotham Book Mart, МоМА, Виллем де Кунинг, Джексон Поллок, Partisan Review, the Brooklyn Dodgers, the Yankees, бокс в Мэдисон-сквер Гарден, «Новобрачные», Сид Сизар, «Я люблю Люси» и уйма всего другого, что стоило узнать. Я никак не мог понять, как другие новоприбывшие могли не интересоваться всем этим.

Для того чтобы влюбиться в страну или другого человека, нужна кое-какая доверчивость, а у меня ее было предостаточно. Мне понадобилось, по меньшей мере, пятнадцать лет, чтобы осознать истинный масштаб разложения нашей политической системы и увидеть проблемы и несправедливость, с которыми США сталкиваются лицом к лицу. Раньше я лелеял американскую мечту, не подозревая, что белого парня с акцентом примут на работу охотнее, чем цветного. В этой стране всегда было принято закрывать глаза на зло, делать вид, что все в полном порядке. Чтобы это работало, нужен был постоянный приток истово верующих, и я был одним из них. Кроме того, Америке присуща щедрость, спасшая не только меня. Все эти клише про «ещё один шанс» и «второе рождение» оказались правдой. Они заряжали уверенностью. Кто бы мог устоять перед внезапным приливом оптимизма? Точно не я.

Когда в 1962 году я оказался американским солдатом в Европе, сначала в Германии, а потом во Франции, мне стало кристально ясно, что я превратился в «американца». Крохотные поселки и маленькие города с их замкнутым, отстраненным обществом ужасали меня. Я с удовольствием ужинал в элегантных ресторанах в Нанси и Кольмаре, но от уличной тишины после восьми вечера по коже бегали мурашки: ставни закрыты, двери заперты, в домах почти нигде не горят огни. Я прекрасно представлял, что чувствуют беженцы в этих местах.

Совсем недавно, во время распада Югославии, я снова пережил отчуждение от Старого света. Я понял, к примеру, что неспособен принять чью-либо сторону, что мне ничем не мил национализм. Достоинство плавильного котла в том, что он подрывает племенное сознание. И ты можешь отойти на безопасное расстояние от собственной национальной дури. Ныне модный мультикультурализм, наивно призывающий гордиться своим происхождением, звучит для меня как попытка вернуться к тому мировоззрению, от которого моя семья бежала из Европы. Американская идентичность – это странная смесь культур, но каждый готовит ее самостоятельно. Она не должна поставляться в одном флаконе, с этикеткой и лживым списком полезных, полностью натуральных ингредиентов.

*

Есть такой старый советский плакат, на котором товарищ Ленин стоит на вершине планеты с метлой в руках. Он сметает с пути «нежелательные элементы»: мужчин и женщин, которые, судя по их одежде, принадлежат к буржуазному классу. Это и были мы. По этой самой причине любой план по улучшению человечества, любая коллективистская идеология, как бы целомудренно ее ни подавали, приводит меня в ужас. Все утопические начинания XX века скатывались в варварство, нетерпимость и фанатизм. Безукоризненные исторические теории и идея прогресса привели к самым отвратительным формам подавления. Благородные на вид, попытки заставить все человечество разделить одно-единственное мировоззрение всегда ведут к убийству невинных людей.

Мы, перемещенные лица, оказались посреди поля боя между двумя идеологиями: фашизмом и коммунизмом. Нас преследовали будто бы потому, что мы отставали в своем понимании законов истории. Мы стояли на пути прогресса, поэтому наши несчастья были оправданы и не вызывали сожаления. Как известно, этот хладнокровный взгляд с энтузиазмом поддерживали многие ведущие европейские писатели и интеллектуалы. Насилие и произвол, может быть, и заставляли сопереживать, но в основном служили топливом для мессианских надежд на светлое будущее. Политические заявления того времени – и левых, и правых авторов – наполнены бесконечными оправданиями убийств и пыток.

Думаете, я преувеличиваю? Но взгляните: пока мы простаивали в очереди в префектуру, Сартр, Арагон, де Бовуар и им подобные ужинали, окруженные роскошью, либо праздновали в русском или югославском посольстве очередной день рождения Сталина или Тито. В XX веке ближайшими друзьями палачей часто оказывались интеллектуалы или писатели. Это последний живой миф эпохи – заблуждение о честности и независимости интеллектуала. Настоящим противником по-прежнему остается – я говорил об этом в самом начале – те семьи Невиновых и Безобидновых, которые просто попались под руку. Вернее сказать, на борьбу всегда поднимается только самосознание личности. Нам не дает спать та часть нас, что с упрямым подозрением взирает на массовый энтузиазм. В три часа ночи те средства, которые якобы оправданы целью, выглядят довольно зловеще. Для «одурманенных одной идеей», как назвал их Уоллес Стивенс, это всегда было препятствием на пути к Утопии. Миллионы погибали или теряли всё, что у них было, пока невероятные интеллектуальные и военные усилия прикладывались для того, чтобы уничтожить и перехитрить совесть бесчисленного множества людей.

Будучи одной из лабораторных крыс, использованных в серии известных исторических экспериментов над человечеством, я бы сказал, что, в конце концов, неплохо разобрался в том, как устроен мир, – а это немало. Я предпочитаю это одинокое знание ликованию толп на Красной площади или каком-нибудь нацистском торжестве. Я твердо убежден, что левые и правые идеологи взаимозаменяемы. Я презираю любые движения, придерживающиеся теорий о пастыре и стаде, любой экстаз от того, что твое мнение разделяют ещё сотни людей, каждого проповедника и морализатора от искусства и литературы. Кроме того, я поэт, причем из тех, кого называют лирическими поэтами. Лирическое стихотворение – это голос отдельной личности, осмысливающей собственное существование. Если стихотворение срабатывает, мы говорим о его «оригинальности», то есть непосредственности, беспрецедентности, невозможности уложить его в заранее известные рамки. Стихотворение одновременно располагается в историческом пространстве и за его пределами. В этом его красота и та надежда, которую оно дает. Поэт – это то меньшинство, которое отказывается принадлежать к какому бы то ни было официальному меньшинству, потому что знает, каково это: быть и тем, кто свободно гуляет средь бела дня, и тем, кто прячется за закрытыми ставнями.

перевод с английского Елизаветы Жимковой, Владимира Кошелева