«Флаги». Седьмой номер

Содержание

Фото на обложке – Никита Караск | inst: @karaphos

Барельеф в Константинополе

АХИЛЛ ЭТО СМОТРЯЩИЙ

птица петух обросла петухами

расходится в зеркалах потухая

зеленым пером гребнем как топором

себя настигая

у реки собой обрастаешь, богиня,

то же предмет принесенный сюда человеком

цербер трехглав как любое имя

пейзаж запрокинут втрое под тихим веком

за солдатом тянется он повторенный

многократный убитый непроторенный

сферы небес мелют зерно по кругу

галера вбегает грудью в повторную груду

брызжущую светом аки бутылочным боем

любое лицо – любое

стопкой белых стаканчиков повторены

здесь и повсюду

не орел двуглавый а лик стократный

себя в себе не упрячет как в чемодан шмотки

человек разошелся в воде обратной –

кристалл марганцовки в стакане водки

Ахилл смотрит на себя стоящего в красных ладонях

распихивающего пространство растопыренным вкось лангустом –

смотрит безмерный мир на каплю в которой тонет

обретая в ней тело словно зажгли люстру

расширься ж убитый солдат! что ни есть – все небо

все – гармошка миров грудных сердечных железных

вот вздохнешь и сойдется шнуруясь неровно нелепо

с мертвым – безмерное с шатким лицом – бездна

обнаружишь себя – того, кто смотрит на звезды

не отличая их от ахилла, тебя – от жилы

у него на лбу и небо шевелит весла

и различает живых и входит по грудь в могилы

***

Стеклянный кентавр в стеклянной маске

не она ли на небе все к чему прикоснулся

к сосне над ручьем белке плоскому оружию

букве стеклянная листва в стеклянной роще

стеклянные возлюбленные пропадают друг в друге

сбросили имена одежду вес мысли листву в фонтане

иву с прозрачным как флакон соловьем

перья из воздуха слова из неба речи из воды

в слове ах больше расширения чем в слове

ничто они сбросили губную помаду болезни

сбросили окошки в снежинках атакующие бедра

похожие на собачьи

внутренняя форма это

сочетание стеклянных фигур сфер палочек

после выстрела бесшумно разбредается

как медицинские банки и мыльные пузыри в переулке

по другим существам: пирамидам яблокам людям

хирон стеклянный с прозрачным яблоком на голове

сам себе выстрел сам себе яблоко

кровь бежит по затылку как красная совесть

удлиняясь не выцветая

БАРЕЛЬЕФ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

Еврипид осматривает маски

смотрит зеркало на Еврипида

в маску лицо вложить это взглянуть из могилы

из чернозема воздуха и огня

с той стороны себя где блаженные боги

испепеляют за ложное имя

скачет бык на меня

вывернут амальгамой наружу

и зеркалом вовнутрь как термос

быстр как черный факел лабиринта

что в слепых глазах и Зевс загасить не в силах

лист пятипалых кленов звездой

бриз пальцами выпуклыми колышет

застилает улицы красным ковром

катится стеклянный шар Агорой

полый ростом с человека

никто не знает имен

Еврипид осматривает маски

погружает

размытый профиль

стертый едва заметный

как на старой и плоской драхме

в Геракла Ифигению Алкесту –

в Стикс в огнь и в жижу трупов

в волну залива (что обтечет его

лицом струящимся гераклитовым

обратным

удержанном Фетидой от распада

чтоб Океан в лице утопленном в него

расширившись нашел себя

как карусель сойдясь находит центр

в точке покоя)

Еврипид осматривает маски

вбегает в тьму вещей затылком

во тьму их сущностей как будто бы в вагоне

бегущем по тоннелю

спиной вперед

и голова его огромное яйцо

в котором затаился кукушонок

и тенькает и шепчется и плачет

и кроны ходят как вода в бутылке

и внутрь лицом лежит амфитеатр

и шевелит подземными губами

КЕНТАВР

Себя он вынимает из глазницы

и снова падает в нее, словно лангуст

весь в терниях, расширенный и встречный

Из твердых конских вод рванувшись человеком

все задыхается все гнется, словно серп,

и, как бумага, догорая

корёжась в дырах и прорехах

сбегает, мучась, от самой себя

чтобы в себя уткнуться

так он кривится от перста Афины

и жжет его огонь в котором как в рубашке

стоит богиня с медленной улыбкой

что богу жизнь кентавру пламя

Расплющившийся вскачь о человека,

его он носит грудью, словно плоский шрам,

а тот руками в воздухе кричит

и ходит колесом и воздух забирает

и прячется и плачет и рыдает

забившись в норы темного себя

ОСЕНЬЮ

Тигр выйдет из клетки себя

оставит полосы прутьям –

прозрачному двойнику

и ты выходишь из ребер

лицо твое спрятано в роще

в каждом лице серебряном

в бабочке золотой

корни все пальцами ищут

ощупать лицо земное

и небо расти начинает

с воздушной ямы рогов

олень стоит со всплеском во лбу –

прозрачной лодки весло

гребком себя выдаст и канет

с той стороны бытия

нет смерти есть всплески и корни

шуршанье невидимых лодок

и швейных строка челноков

вдоль лобного зрячего неба

ты скроен задуман и слеплен

искуплен оплакан и узнан

и бездна в бездну течет

и путник из глаз пропадает

МЕТАМОРФОЗЫ

Коровий череп обрастал

растяжками, мускулатурой, божьим оком

глазами Геры, спрятанной за рощей

вот за зубами пробежал язык

возникнув из земли и эйдоса огня

и мышцы дольние заколосились

внутрь эллипса и били в них ключи

и водопады плоти –

как Лазарь выходящий из могилы

весь в родниках и облачных сцепленьях

она была – рождался полумесяц тонкий и молочный

над волоокой головой и маятника волосок спиральный

пульсировал в ее виске

отсчитывая новые секунды

и в ней и в розе что глядела справа

в спирали с шагом фибоначчи

в открытом рту.

Лицо ее – наполовину бог, а на другую – мясо и ремни

а между – лира в мятном ветерке

как будто ангел крутит мясорубку

Зачем поем мы больно и протяжно

зачем небес летит аэроплан

зачем над нами роща машет желтым флагом

зачем нас жжет продольный божий эллипс

что в мышцы вложен как Геракл в огонь

как солнце в маятник спиральный

подвижных сфер

и роза дышит нам рот-в-рот рот-в-рот

сгибая в нас дыхание подковой

и вздрогнув ищем рядом мы друзей глубоких

как вдох...

СОЛДАТУ ПО ИМЕНИ ЭР

он дробь стеклянных шариков их облако

стесненное продольным языком как лодкой

красной и влажной

красный и влажный Эр

в пространстве сложном листьев

себя из натяжений мира вынимает

пятиконечным звездным знаком

как будто только что родился на колени

и весь раскрыт

Мир шариков стеклянных!

то самолет, то пыль то человек –

и в пестрой утке вы скользите и летаете

ее собрав из слова утка и себя

и палочки стеклянной в клюве

И Эр идет с костром на голове

в огне из языков – весь в пузырьках

подводных легких как бутылка от нарзана

и в каждом – мира выпуклый охват

и каждый держит эмпирей, планеты, Эра

и задний двор и магазин со стеклотарой

и грузчика с углями в волосах

и луч к нему протянутый пробиркой

с убийцей человеков кислородом

так толпы строить башню вдруг сошлись

как воды в центр водоворота

откуда вышел полый кто-то

как рыба рыбы из себя

и промолчав ушел и вот

воздвигли столп и вдруг распрыгались

по полу лопнувшими бусами

а звездная река течет сквозь голову мою

и листьев линзы кружатся парят

и сжатый парусный снаряд

кочует вдаль по светоносным сферам

все дальше от ошибочного мира

где мертвый Эр еще не назван Эром

и шарики кровавые стоят

ЗРЕНИЕ

пирамиды шары и лица

над совершенной плоскостью птица

летит в четыре стороны света

с двух сторон любого предмета

леонардо стоит провожая лето

из глаз его течет монна лиза

и застывает выплаканная на лишнем

холсте бусами разнесена по вишням

структуры наблюдения

нас тут не надо

кенгуру убегает от любого взгляда

в ушко иголки чтоб жить там вечно

по мелким экранам разбрызганы вещи

воздух стоит в рукаве пальто

найдя свою руку как ветер серьги

что отразится в зеркале

когда его

не видит никто?

Пока мы живы, и кто-то

***

первая — повязанная на ветки

мелкого ясеня

в конце насыпного мыса.

вторая — на карликовой березе,

возле загонов, ночью последнего дня.

ставшие средством;

у них и просить прощенья.

***

ветер спиной к заливу.

контур, утраченный. время камней —

пятнами в толщине ночи.

время вокруг (вниз).

видимость, ставшая плотностью;

нерасстояние — долготой.

зелень, едва заметная, в темноте выше.

так смещается всё:

неразличимое. целое.

тяжесть в осадочной страте —

в общем согласии,

кроме оставшегося где свет:

цвет на снегу,

удаленное пятно лодки,

травы над рытвиной, тьма

и дневные следы.

–

человек не стареет,

пока он смотрит в окно.

***

1.

клей. двоемыслие —

битумным кругом

на дне цистерны.

вязкая немота.

2.

долгий плач над пороком.

–

став горящей собакой,

небо над городом

схлопывает куски.

***

есть разница

смежных давлений — близких,

испробованных, и есть

красные знаки,

угрозы возле опор.

свет подсказывает движение

между оградами: блеск,

отражение ламп

в крошках старой слюды,

колонна швартового пала —

к ним и спешит,

пристает,

прерывается речь.

–

треск подстанции — тихий.

громкий.

приливные винты.

***

путь от погрузочных доков

приводит в никого-снег.

старость воды.

клочья пакетов,

набившиеся в решетки.

–

место, созданное мостами,

пересечением — пыль,

еле заметная, идет сверху.

круглогодичный грузовой шум.

–

холод как ложь?

в незаметном согласии

точки нисходят,

всетерпящие в асфальт.

***

извлеченные.

ставшие чем-то

возле воды,

воздуха.

бледные ржавые сколы.

–

пыль, набившаяся в прорехи,

достаточная для трав.

–

рядом гнезда ворон,

тихая вороника.

***

они жили, жили,

они сменялись —

на одной полосе

вышедшего из тяжести, ставшего —

берегом: жертвенник,

прежние

в сланцевых нишах,

торговый пост.

их обещание —

камень трескового жира,

в новых кругах,

и где новые не отсюда

смехом — распугивают овец.

***

пока мы живы,

и кто-то.

–

вольное волокно

бережет застеклённые стулья.

–

вечер над именем не

выговаривает имен.

***

небо над домом.

деревья. уже

не пытаясь выяснить,

что именно происходит —

и как если бы снег

был всегда рядом, был

ближе чем даже зимой — мы

жили. мы не боялись. ясность,

случайная, невозвращенная,

первая с немотой.

ночь на обкатанных

льдистых тропах.

вечное «да».

***

они здесь, позади

в керамической нише:

между воздухом

и заглушкой, и

где высокая черепица

спускает на землю

искусственный конденсат:

не-

возможность не-

-при-

косновения —

страх,

и слётки-шумцы

берегись-оперённые,

через день — в низком тисе,

раздетые

летним дождём.

Птица разрыва

бруклин. мидвуд

он отворяет калитку.

течет и лоснится дорожка

деревья выросли с прошлого сентября,

он отсчитывает третье дерево.

опорожняет бутылку. вода выходит

нехотя, с брызгами, часть ее мимо

льется на траву, на случайный сор,

окурки, обрывки бумаги, птичий помет.

салфетками он вытирает насухо,

доводит до чистоты поверхность.

на бархате камня загораются семь свечей.

круглое, как на римском снимке, лицо

проясняется, на губах повисает

улыбка, будто за спиною камня

ползают бронзовые черепахи,

гибкие мальчики держат чашу.

***

подарю тебе к осени

голову камня на подносе озера,

темную в промывах лишайника,

кто-то плакал и превратился

в дачника, на серой воде женился,

на изгибе ее, о еще потанцуй, пожалуйста.

в сером утре отвесном

лодки идут, как невесты,

след рубцуется прочерком,

не доплыть мне в сентябрьском сиротчестве

до ольшаника в лиственной внятности,

до наглядности, честности, частности.

Н-Й, лето '20

1.

кто не отхаркивал здесь

прозрачную слизь

твою, справедливость,

не сотрясал устои воздуха

дымным дыханьем твоим, свобода,

не срывал обвислые флаги, не плясал на их пепле,

не крошил витражи ворованными кирпичами,

не целовался с землей по секундомеру,

тот – дальняя даль, неродное тело,

проваливал бы в свою берлогу,

переводил своего гомера.

2.

вот человек, не надо мне его,

и так полно его,

на площадях его говно его.

о новый липкий мир говна его,

и кулаки его, обернутые в мир.

есть в русской лавке морс,

латинский сладкий морс,

не поднимай кулак,

останься человек,

и так их нет почти,

и только кровь – жива,

и только кровь – слова.

3.

братств и равенств речевка,

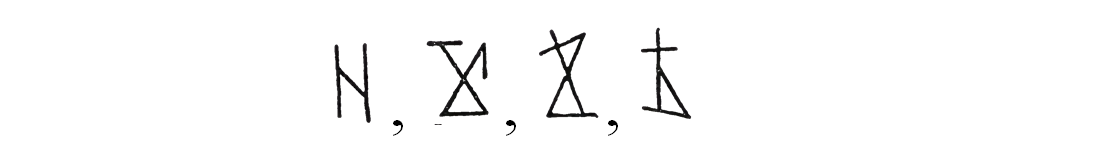

посох, змея́, снова посох, нет, всё же змея́.

с бесхребетною жалобой лезут.

ярость, как мертвое небо, несут.

прикоснешься, коростой займется ладонь,

отведешь – ничего, можно жить

через реку и дальше, как прежде ходил

открыватель колумб по зеленой воде.

о койоты ночных площадей,

вам бы крошку витрин, как похлебку, варить

и над пламенем вялить аптечным

золотое свое «ненавижу».

4.

лучше – прелью, падалью, только не

наискось, поскальзываясь на слюне

сердоболия к чужой, непрожитой,

выжимать слезу, как над прожитой.

только не тонкобровая слепота

разговора, не жалости глупота.

листопад чадит, от него – темно,

лучше – ржавчина, перегной,

только не ваять ломкий голос дней,

жизнь, подсмотренную извне.

что там светится, как там дышится?

ничего, ничего – ледышечка.

***

музыка – это, в сущности, пепел,

лопается бечевка, сыплется горящая

оберточная бумага, добрая ночь

по краям, дальше – гуще и насовсем.

вспыхивает птица разрыва,

ноет рассохлое дерево

новой эоловой арфой (остальное –

стена теплостанции, отслаивается

штукатурка). это – жаворонок костра,

жар подобрали, натерли медное

брюхо огня до скользкого блеска,

пусть потеплится, пошелестит золой.

***

по смарагдовым сумеркам – лезвие,

выпрямляя линию по волне

легкой ткани, как свет в окне.

пилит скрипочка невозвратная

нá два голоса, нá две девочки,

на скамейке парковой две крылатые

тянут песнь узлом: полый слух наморщь,

неудачник, срочник кленовых рощ,

золотую потрогай ложь,

раскопай беду, раскали до льда,

и ныряй под лед, и ложись под нож

тошной памяти, подыхай туда,

или воском уши себе залей,

прозвони в безмолвие, уцелей

и сухарик ночи, её окно,

обмакни в дорожное полотно.

***

через дюну, одну и другую, с холщовым мешком,

полотенца два пляжных, защитная мазь №100 –

масло масляно, кремовый том карамазовых,

зонтик в футляре складной, ножка его по колено,

но овальная тень от такого – скупая слеза.

полотенце распахнуто, складками льется руно,

подражая воде. быстрый бег, остановка и всплеск,

и смещение линий воды, набегает волна

и ложится собакой, которой сказали «умри»,

и ползет, остывая, и – всё, проглотила иголку.

жалко мальчиков всех и медузу на мокром песке,

тает луковка-слизь, кто подаст ей соленую жизнь?

рядом чорт отпускной в черно-белом шезлонге.

серебрится отлив, тонко стонет лакей смердяков,

взмывший в небо, на птичьем фальцете.

дальше нет ничего, дальше рыбьи горят плавники,

ни тебя, ни меня... не зови ее вечностью, глотку

океана, зови ее именем женским, чужим, –

это митя сбежал, и америку в ладанку спрятал,

как мы прячемся вместе от зноя – в холщовую тень.

Речесибирск

***

Он есть в цеху но нет его в весне

во влажном воздухе

арбузы сны и запах

там нет меня и это всё во мне

где облетает камерное «ах»

на это ах ты мягко наступи

считая шаг билетики впотьмах

засунь в карман меня с собой возьми

и город все тот же

как если бы я

***

И разойдутся пылью поезда

по костылям морзянкой выбивая

тоска тоска мечта мечта тоска

еще одна мечта тоска другая

так полусонным пальцем собираю

зеленые и нежные слова

плету в своем Речесибирском крае

где руки скованы и лапам нет числа

и рельсовая птица замолкает

***

И будет по раёну литься речь

о том как нравится и лайками палиться

и что-то драгоценное беречь

перебегая вдоль по госгранице

уже три тридцать за окном синица

мы нарисованную вместе топим печь

в квартире наше всё клубо́чится урчится

и знает ход и может пересечь

гуди в гудочек утренняя птица

***

Все будет хорошо я лягу спать

во сне все будет так как мы сказали

мы дождались нам выдали медали

не шоколадные ну ладно что с них взять

на склоне ситцевом лежит ночная прядь

гудочек выдал нам на сборы две минуты

и было всё так трогательно тупо

что сном не рассказать и мной не описать

труба звала – мы и её проспали

***

За спиной из окна повисает луна

над прохожими звонко гудит из окна

белый свет подоконного сада

на мафоне играет ламбада

я заснул и узнал что поёт мне она

очень долгую жизнь прерывание сна

посреди всеянварского ада

не буди меня больше не надо

***

Дыра в земле коммуникаций план

бетонный блок и дяденька с бутылкой

пейзаж окном распилен пополам

а в небе черти что и сбоку дырка

из дырки дождь рассыпан по углам

бежит куда-то ежик из резинки

у ежика в кармане пыль и хлам

и буквы есть у ежика в корзинке

разложены по письмам и следам

***

Каленым воздухом размыты фонари

и крыши плавятся и плачут гопари

слеза темна и танки наши быстры

дорожка тянется ты только говори

иду по голосу пока молчат министры

и издевательски глядят в календари

я напеваю песенку со смыслом

отсчитывая месяц, два и три

завален горизонт, скрипит мой стул

сначала слово было, после я заснул

***

Четыре месяца я песенку пою

за темпом роста цен мне не угнаться

я нарисую графиком инфляций

оленность глаз твоих и быкость лба мою

вечерний звон в привычные без двадцать

но нет в цеху и нет меня в строю

в заборе брешь размером в два абзаца

ушел искать республику твою

дождем на следовой шаги размыло

и в этой песне все останется как было

***

Фудкорт закрыт мы все уже на фронте

там новый год и сестрам по серьгам

в потемках бродит серый комиссар

и засыпает ужасайзер подколодный

кого ты ищешь саблезубый санитар

усталый голос стук-постук дремотный

пробита жесть негоден барабан

стоит бычок лежать теперь не модно

вьется-пляшет междревесный огонёк

дома праздник провожают на денек

Камни ополченья

***

на сельской дороге клубящейся как облака

осы влетали в детей пробивая ключицы

так что вертелся сентябрь с мордой зверька

в них до скончания молока

ссадины и мокрицы

я разглядела двоих, в голубой мгле жары

мимо собственных дней проходя осторожно как мимо

спящей охраны: девочка лижет сливу

мальчик трогает палкой другие миры

наклонившись над лужей; девочка отвела

мою руку от гулкой ягоды черноплодки

я так же молча ягоду сорвала

и съела – они встрепенулись как от щекотки

и, две веселые птицы, напали на куст:

отныне неугасимые дети села

знают что черноплодка не ядовита

я запомнила их навсегда и продолжила спуск

по гремящей реке черепицы и стекол, увитой

яркой и ломкой лозой, к тишине вдалеке,

прыгая через носящихся всюду куриц

будто в игре на совесть, и местный погост,

висевший на ослепительном волоске

осени, рухнул мне под ноги, и, сощурясь

от закатного солнца и плавного блеска звезд

летних балканских, заплывших в траву по пояс,

я вступила в него – воцарилось сиянье в виске

и воцарилась пропасть

в которой звенит колокольчик, стареет эмаль

и резной циферблат пассифлоры всё ту же печаль

мертвецам отмеряет внимательно что и при жизни –

лучшую в мире, и не бывает другой

и старик, отводивший осла как ребенка по сизой

проселковой дороге домой,

приказал подождать у калитки и вынес в сыром

полотенце холодных, скрипучих,

аспидно-черных слив

собиралась гроза и звенел за телесным углом

колокольчик латунный про участь

мертвых лежать истекая печалью живых

тем же вечером девочка с приотворенным ртом

не отмывшемся от темной крупинчатой крови

выпускала сентябрь из живота под мостом

походить до утра, постоять у меня в изголовье

***

слава всем уставшим дочитавшим

до остекленения веранд

слава всем искавшим и пропавшим

слава всем решавшим вариант

под гирляндой белого налива

озарявшей в августе террасу

речь травы черна нетороплива

мне ей больше нечего сказать

помню мы ушли отсюда сразу

но не до конца – от нас осталось

нечто остающееся ждать;

слава той секунде когда жалость

распахнет свое сумрачное крыло

обрывая гирлянды, валя всё набок

слава тем кто шагнет под него

раньше чем станет белым-бело

вокруг от античных яблок

***

сны ссср: туберкулез,

переподготовка, листопады,

странная решимость речью ос

заполнять научные доклады

«сколько до полозьев и глотков,

где к ночным затонам припадаю,

лурия отмерил мне шагов?» –

спрашивал выготский у богов

гипсовых, мяукавших «не знаю»

что еще им было отвечать,

лупоглазым детям облаков?

партией приказано молчать,

чтобы дефектолог догадался:

мир – месторождение стихов

тех, кроме которых всё – удары,

искры, искривившиеся пальцы,

к горлу подкатившие гектары

(милуоки харьков ашхабад);

мир, тахикардический отряд

крови и минут, уходит, но не весь:

странная решимость вечно здесь

***

звероуловленный, очнись

ты на акацию повелся, но в финале

дни отменились, исповеди сбылись,

Его галантерей и эхолалий

холодный строй, прошедший сквозь тебя,

оставил светотени сентября

на диафрагмы куполе свинцовом,

дырочки на пластыре перцовом,

что когда-то клеил старший брат,

запах дерматина на подкорке

в нашем постмортальном Теплом Стане,

за универсамом на парковке

встретитесь – он тоже пуст и свят,

в прозелень не-музыки поставлен,

но его как будто что-то гложет

наконец он спросит: «ты ведь тоже

слышишь это, окаянный Авель?

внутри, где уже никакие огни не горят,

в отделе рябин будто бы наша мать

ходит с мобильным и повторяет "не плачь,

вчера у меня был врач"

дальше не разобрать»

***

осень, огоньки микроинсультов

и взлетает самолет над лесом

в потрясенных звуком вестибюлях

ноября, окрестностях железных,

кто-то бесконечно настигает,

руку на плечо вот-вот кладет;

станешь пижмой – ангел не узнает

скажет это ос водоворот

скажет это гласные тоски,

сквозняки под внуково, салют,

повороты ночи и оки,

на которых мертвые блюют

кто-то в мокром поле, отраженном

облаком, осалит пустоту –

жалость, перемешанную с желтым,

скрежет зубовный, вкус марганцовки во рту

***

даже когда автобусы в индостан

осенний катились, и считанные смогли

бесслезное это отчаянье как чемодан

с огнем потерять (оборвалось внутри,

будто сдали всю кровь), даже когда синева

леденела от яблонь, переставляли слова,

идя к тишине: наша цель – тишина,

стержни ее еловые или аллеи

с окликами (знакомые имена,

будто бы наши, трудно сказать точнее)

***

1.

тихие октябрьские дни

с яузой зияющей в тени

есть на Свете Музыки Не Всей

когда я слышу как вокруг осей

вращают грани жизни – тук тук тук –

мертвецы, упрямые, как дети:

они не в состоянии из рук

кубик, обещающий щелчки,

гудки, ответы, солнце на паркете,

выпустить, шагнуть в свои зрачки

2.

там не открывают стукачам,

арлекинам снега, странникам латуни,

чье вожделенье к мокрым кирпичам,

сумрачному мелу накануне

кроветворной медленной контрольной,

к пахнущим коленками в капроне

и подлокотниками шелковым щенкам

легавых, стало стрёкотом в районе,

отнесенном снегом к облакам

***

мои многоэтажки

встаньте в круг

на свете есть всего пять слов: звезда

поезда провода вода и никогда

всех остальных слов

нету во веки веков

снег и язык – двойняшки

такие как мы, навек

слетевшиеся на снег,

видят одно мгновенье:

здесь что-то отрывает от земли

и на фуражке – камни ополченья

пластмассовые красные нули

***

ложился, никого не узнавал

из плывших по сетчатке и вставал

с запястьями истошно голубыми

такими словно лишь каникулярный

полдень внутри и холодит премоляры

школьное небо в дымке асбестовой пыли

отныне много у москвы-реки

навек преображенных берегов

но больше не найти того иного

берега знавших друг друга в лицо богов

которые летят как мотыльки

к сетчаткам полным неба голубого

когда лежат под песни группы «демо»

в снегу звездой и в позе эмбриона

ломая господу размер как хризантему –

он слепнет от умышленного звона

двигая это по насту туда и обратно

вот почему на сетчатке цветные пятна

В объятиях реки (с послесловием Алексея Масалова)

В ОБЪЯТИЯХ РЕКИ

1

нет у нас общего времени

места

только клочки

обрывки

слоги

отовсюду летят

к реке

мусорный ветер

течение вспять

в полночь

и встают

как живые

2

ключи

у кого в руках?

сон

забытьё

во мраке

бродящем

псевдоободряющем

неутолёнными

губами

холодную воду

из горсти

3

спой

просто пой

слов не надо

чистый прах

из которого

смысл

и опять распадается

4

миражи

фата-моргана

нету мне утешенья

5

мне больно

когда

(зачёркнуто)

6

губы красные

там где таилась

дышала

содержалась

теперь

пустота

7

синий свет

утро

этого дня

запомнить

8

чувствовать боль

как кровь

внутри?

стук сердца

войди

ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННЫЙ КЛАВИР

Остаётся ли что-то,

остаётся ли рябью – вода?

И течение против теченья,

и это беспамятство тоже?

Остаётся ли грустный каштан

в этом сизом, убогом пейзаже?

Губы вымученно:

не тебе.

Больно мне ранней этой

простуженной хлябью.

Всё стирается в пепел,

и наша опасная жизнь

для кого-то становится

светом звезды.

Небосвод будто вышит,

душа задымлённая с ним

дышит тише.

Не заглядывай в жизни чужие,

в чужой палисад,

на фейсбуке,

в неявную щёлку затвора.

Здесь нельзя.

Жизнь скукоженная, сырая

лежит на руках, на ладони.

ЛЮДИ И ВЕЩИ

1

у каждой вещи

своё предназначение

границы воздуха

повисли в темноте

во тьме

во вспышках темноты

разреженный воздух

и наше молчание

и наше к нему недоверье

2

гранёный воздух зимы-весны-лета

и снова зимы

3

чтобы открывались все эти

двери дверки колоды засовы колодцы дырки

все эти заколоченные подвалы провалы в памяти

всё то

чего мы не видим

и даже не чувствуем

чтобы всё непонятное

скрытое

жаждущее света

13

чтобы все жаждущие

просветлились

чтоб хватило времени

на все желания

преходящей

тающей

и танцующей

и вдали исчезающей

жизни

чтобы настал свет

Божьего дня

4

распрямляются двери

лица

перья на птице

время

распрямляется

скособоченный край

рая

я иду

лишнего взгляда

задыхаясь от слов

от их ветра

избегая

5

отделяются семена

от оболочки

рвётся почка

время разворачивается

6

о скажи

что эти слова

никогда не остынут

не превратятся

в стекло мрамор друзу

трешем не станут

мелочью хлама

но останутся лавой из чёрной гортани везувия

но будут плавиться и не прекратятся

и будут шириться вместе со всеми нами

пока разноцветное колесо

катится своими необозримыми берегами

***

Тело говорит: будь проще.

Душа говорит: не доверяй незнакомцам.

Тело говорит: мы превратимся в пепел.

Тело говорит: во мне скрыт огонь.

Тело говорит: войди в меня глубже, душа.

Душа говорит: неужели мы расстанемся?

Когда будет мор, когда будет глад,

мы останемся как есть, бессмертны.

СЕРДЦЕ ЧЕТЫРЕХ: СЕРБИЯ

Бессонный разговор

Заклинание

Talk to me

Like lovers do.

Annie Lennox

поговори со мной

на языке птиц

на языке сна

на языке забвения

на языке забытого языка

на языке пергамента и карфагена

поговори со мной

на языке сверчка

во мраке неразличимого

стань для меня хлебом/вином/водой

чечевицей/порохом/огнём

стань для меня

кожей земной

кожей/кровью/костью

преображения

плотью для пере-

воплощения

поговори со мной

поговори со мной

стань моим

источником света

СЕРДЦЕ ЧЕТЫРЕХ: МАКЕДОНИЯ

Хайде

Хайде – это вскрик.

Хайде – это золото античного мира.

Деревьев больше

жизни человеческой, больше

каждой отдельной жизни.

Хайде!

Это больше, чем вид из окна

на озеро жизни,

озеро вскрика,

озеро Хайде!

РАДИО МОЛЧАНИЕ

Славе Д.

Давай остановимся здесь.

Слишком много не сказано.

Слишком много слов

пролетели, как пули,

прошивая молчанием.

Давай остановимся здесь.

Станем больше, чем всё

взятое вместе,

больше, чем

озеро Хайде.

Вслушиваясь в молчание.

СЕРДЦЕ ЧЕТЫРЕХ: АРМЕНИЯ

Время входит в нас,

как иголка в мочку уха.

Лишая бессмертия.

***

мне мешает солнце

обнимать тебя

занавески шторы

и до полной темноты

я и ты превращаемся

в целую величину

твёрдую скорлупу

в твердь обетованную

я и ты

***

В глубине обморока

Отоспись, отлежись.

дней.

Пусть порукой твоей

станет прозрачный свет.

Мы идём напролом

через эту прямую метель.

Отоспись, отлежись.

Пусть приснятся тебе

сны.

В глубине дня,

в непонятной чаще его

мы, не понятые никем,

ждём.

А вдали: льётся и льётся свет

Только руку подставь.

пограничной твоей земли.

Пусть душа прикорнёт.

И водою наполнится день.

Пусть откроются окна везде

и запахнет летним дождём.

Наполняется смыслом река,

а водою – живая речь.

Наполняется жизнью смерть.

И жизни не видно конца.

Из книги «В объятиях реки» (Воймега, 2019)

КОННОТАТИВНОЕ ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ ДАНИЛЬЯНЦ

Стиль письма Татьяны Данильянц напрямую связан с трансформацией эмоционального опыта в экзистенциальный, что определяет специфику и субъективности, и лексики, и семантики, и композиции в ее стихах, строящихся на потоке эмоциональных коннотаций больших концептов.

В публикуемых в этой подборке текстах видна еще одна особенность лирики Татьяны Данильянц – их трансперсональность, преодолевающая отчуждение между субъектами, когда «нет у нас общего времени / места». Именно в собирании эмоциональных оттенков значений из «обрывков» и «клочков», как в заглавном тексте, возникает и «боль», и пение, и распад, и «утро / этого дня», и «стук сердца». Река, вода, люди, вещи – все эти концепты организовывают не только горизонталь и вертикаль семантического пространства стихов, но и межсубъектную, трансперсональную логику, «чтобы открывались все эти / двери дверки колоды засовы колодцы дырки» и чтобы личные слова и эмоции остались «лавой из чёрной гортани везувия».

Трансперсональная психология часто связывает опыт субъекта не только с измененными состояниями индивидуального сознания, но и с различными способами расширения пределов привычного «Я» в область «Другого» (субъекта, времени, пространства). Так и в этих стихах абстрактный адресат, собирание опыта по кускам и диалог души и тела оборачиваются стоическим оптимизмом («Когда будет мор, когда будет глад, / мы останемся как есть, бессмертны») и голосом сердца, как в текстах из цикла «Сердца Четырех: Сербия, Македония, Армения, Венеция», в которых 4 пространства транслируют опыт взаимодействия субъекта и места, речи и «озера жизни».

В стихотворении «Бессонный разговор» этот опыт возникает при лирическом камлании, анафорическом заклятии «на языке птиц / на языке сна / на языке забвения / на языке забытого языка». В данном случае концепт «язык» – это не тотальная референция инструментальности общения, а экспрессия в трансперсональном семантическом пространстве, когда мотив «преображения» в Другом и в Другого позволяет стать ему «источником света».

Страны в «Сердцах Четырех» – это пространства опыта и памяти, в них выражается «больше, чем вид из окна», т.к. с их помощью создается концептуальное единство звучащей речи поэта и «несказанных слов», что делает возможным вслушивание «в молчание». Так и Армения, важное для поэта пространство, терзаемое в прошлом и в настоящем, становится поводом для разговора о концептах времени, которое «входит в нас, / как иголка в мочку уха» и бессмертия, которого оно нас «лишает».

Именно поэтому наиболее интимный, наиболее острый опыт Татьяна Данильянц передает «в глубине обморока», в тексте, форма записи которого воссоздает полифоничность этого опыта через эмотивную антитезу концептов «сон» и «метель», где трансперсональное «Мы» – это способ преодоления, способ изживания наперекор всему, «напролом». В этом тексте, как и в многих других, ведущую роль играют императивы (глаголы повелительного наклонения), но не столько формы «приказного» порядка, сколько формы совместного действия или экспрессивного побуждения. Это важно для образования семантики текста и его трансперсональной субъектности, когда императивная частица «пусть» за счет анафорического повтора обретает заклинательную коннотацию и стоический оптимизм: «Пусть откроются окна везде / и запахнет летним дождём. / <…> / Наполняется жизнью смерть. / И жизни не видно конца».

Практика использования эмоционального потенциала больших концептов в поэтической речи Татьяны Данильянц («время», «место», «язык», «сон», «жизнь», «смерть», «бессмертие») оказывается важна для той субъективности, при которой возникает трансперсональный диалог, организуется сложная архитектоника анафорических текстов-заклинаний, посредством которых выражается индивидуальный опыт, так или иначе стремящийся к преодолению отчуждения между людьми.

– Алексей Масалов

Длина волны

***

«...точка, тире...»

Речь наша башней была, стала пещерой,

в ней сидит одинокий связной,

ловит сигнал:

«Kак слышно? Приём...» –

небо вечерней

молчит звездой.

Вавилонские библиотеки,

дома-читальни

заслоняют огни на востоке,

на юге цветную рекламу реки.

Несметных слов кирпичи, сталактиты, руины,

оглавления, сборная мебель стихов,

звуковой изоляции разные стены,

чертежи облаков,

Рифмы, серии мертвых «Я»,

ломают волны по всем границам, письменный стал спиритическим

и по рации эхо,

эха сеанс.

Чем говорить? Лёгкие наши кавычки и языки

кто-то безвидный рассеял, разнял.

Точка стучит у виска.

Ничего не отвечу ему, ничего...

Слабый сигнал.

***

Eле тронутые

старостью, летние дни за мостом в поперечных тенях,

все ещё стояли, и ты и я,

в стороне от них,

заслоняя дома и названия,

стиснутые сады, гортензии синие и карусель,

за ней чьё-то платье с открытой спиной

из последних мелькало сил,

но веселье круго́м на нет

сходило кругами, сбивалось с нот. Вспомни, как лев на оси замирал

вспомни, как свет палил,

когда вплотную стоять лицом

было можно со мной, дыша,

вспомни зимой

отныне стоящее насовсем,

без теней,

лифт

на пустом этаже.

ПРИЗНАНИЯ ВЕЩЕЙ

I.

• Я так рада видеть тебя! –

говорит

дверь вернувшимся за руки, не различая

двоих в одном.

II.

Фикус:

– хочу обнажаться и прирастать

заново к листьям, как вы.

Что за ветер невидимый все пригибает и мнёт

в комнате кроме меня?

III.

• Прости, что

не было сил поделиться с тобой, очерствел...

Говорит

хлеб, напоследок:

• В чистое заверни, вынеси прочь, но сперва попроси прощенья

у всех голодных.

Птицы, птицы, птицы,

вам теперь пригожусь...

***

Вглядимся:

Ива

безоблачное небо дорезает,

сосед по даче выключает шланг

и распрямившись,

мокрые растения

сверкают злыми, красными цветами.

Вот эту стрекозу зовут Тюхе,

а эту, лупоглазую – Авдотья.

Они все утро делят – поделить

не могут воздух

над садовой бочкой.

И все что есть, устроено на время,

и день пустой, и отдых и сарай

за деревом, и общая вода

и зрение – обскура, перевертыш.

На самом деле, белое внизу,

на самом деле, мы его не видим –

дно осени,

не навсегда обнявшись

в его сени.

***

Эти пиратские флаги изнанками

схожи с пасхальными баннерами, скорлупой,

это кипящее море с яичными пленками

ходит толпой

светлое, о,

непременно на цифру снимите

утро на площади с белыми мётлами

счастья и смерти.

По монитору и видоискателю, по скатертям

добрых людей выпивающих в праздник, по начисто вытертым

окнам пустым

водит святитель широким лучом и качаются ладана

угли в кадиле,

в линию берега, в смертное тело

ломится колокол моря,

гарпун или хорда,

вводят персты,

чтобы из трещины выплыло облако видеокадра,

вышел земляк из-под камня и сумрака,

мимо толпы – в пустоту,

чтобы привязанный к мачте, треножнику

мог, не дрожащей рукой

снять как идут фарисеи и книжники в новенький храм дорогой.

***

Волну не рассмотреть.

На вылепленный рот

и вогнутый

глядишь с раскрытым ртом,

как в рану под размотанным бинтом

но прежде проступившую снаружи.

Так арка превращает чьё-то «эй!»

о двух концах

в мосты над пустотой,

«стой, кто идёт?» – Волна.

Любовный скрежет

над парками, венозная сирень

смыкается кустами вдоль колонн,

но вымолвить себя не может.

Событие волны –

язык, а может, вне

любых словес, как провод у связного

во рту,

большая Л стоящая в длину

земли и гнева.

ЗАКЛИНАНИЯ

– У меня каменоломня в голове.

– У меня в кукухе лопнула пружина.

– У меня в башке растёт герань,

лишенная ума давно

и совершенно.

– Покати шаром, о, Саломея,

бровью поведи –

дам на отсечение...

– Дома все? А эти,

кто лишился тел – зачем они?

Это Иоанн, а это Христофор,

бедные мои головушки,

это Олоферн, у них ни у кого

нет опоры – ни плеча, ни колышка.

Мраморные кочаны,

часовые домики и

ацефалы

собраны и все cочинены

в утешение от боли.

– У меня в уме сейчас одной меньше гильотиной и геранью станет,

чем запить их? –

На всю голову больной камнетёс, иди на отдых,

глобус, быстро растворись,

перестань плясать, дурища,

перестаньте говорить

обладающие речью.

Современная сербская поэзия: взгляд из 2020 (предисловие и переводы с сербского Анны Ростокиной)

Эта подборка – вторая, которую я делаю. Первую, в которой были представлены по два текста шести авторов, с предисловием переводчика, я составила в 2013 году по приглашению журнала «Транслит». Дата в этом случае важна, потому что предыдущий, 2012 год на сербской литературной сцене ознаменовал ряд мероприятий и публикаций, нацеленных с целью представить молодую, или новую поэзию, как ее назвали критики и теоретики, и сформулировать особенности нового поэтического поколения. Поскольку любой разговор о современной сербской поэзии на русском приходится начинать с нуля – просто в силу того, что о ней практически ничего не известно – я повторю здесь основные тезисы. Если же вам интересно прочитать первую подборку, вы можете сделать это, скачав PDF-файл.

В период с февраля по июнь 2012 года в Доме культуры «Студенческий городок» в Белграде прошел цикл поэтических чтений, сфокусированных на новой поэзии, где выступили в общей сложности 35 авторов – своеобразный срез заявившего о себе поэтического поколения. Летом и осенью того же года вышел ряд журнальных статей и подборок, посвященных новой поэзии, а к октябрьской Белградской книжной ярмарке была опубликована книга «Prostori i figure» («Пространства и фигуры») под редакцией Владимира Стойнича, в которой представлены 18 авторов – первая публикация такого рода. Разумеется, «новые» поэты не появились на литературной сцене в один момент и из ниоткуда – просто в 2012 это поколение шагнуло из узкого круга посетителей формальных и неформальных чтений и интернет-площадок в публичное пространство СМИ и авторитетных культурных организаций. Связано это прежде всего с тем, что в таких организациях накопилась «критическая масса» представителей этого поэтического поколения, которые работают критиками, редакторами, координаторами культурных программ, преподавателями…

Возрастные границы представителей новой сербской поэзии, как правило, определяют 1975 – 1985 годом рождения. К верхней границе на сегодняшней сцене вплотную примыкают авторы, родившиеся в конце восьмидесятых – начале девяностых. В 2012 о них говорили мало и осторожно просто потому, что их поэтики еще не вполне оформились, или же опубликованных текстов было слишком мало, чтобы делать выводы.

Говоря о специфике современной поэтической сцены в Сербии, большинство исследователей указывает на маргинализацию (некоторые используют слово «геттоизация») поэзии на книжном рынке и в культурном пространстве в принципе. Сегодня существует три основных типа площадок и «лифтов» для авторов, пишущих поэзию. Это, во-первых, финансируемые государством или местным самоуправлением литературные институты – наследие докапиталистической эпохи – которые издают поэтические сборники и толстые журналы и вручают поэтические премии, в том числе для молодых авторов. Во-вторых, это новые издательства, для которых поэзия – обязательная часть программы и которые в той или иной мере ориентированы на коммерческую модель работы. В-третьих, электронные журналы – самая незатратная и доступная для читателей поэзии площадка. К сказанному стоит добавить фестивали, литературные вечера, неформальные группы авторов и, конечно же, публикацию и возможность комментирования и общения в социальных сетях – в Сербии это преимущественно Фейсбук. Интересно, что тиражи поэтических сборников в этой восьмимиллионной стране сопоставимы с российскими – 300 – 500 экземпляров. Особенностью поэтической сцены нулевых и две тысячи десятых стали самиздатовские сборники (штучная ручная работа) в качестве альтернативы работе с издательствами, которые не заинтересованы в публикации поэзии. В узких инсайдерских кругах такие сборники известны наравне с каталогизированными изданиями, но для широкой читательской аудитории они остаются невидимыми (впрочем, вполне можно сказать, что и «официальные» поэтические книги для нее невидимы почти в равной степени).

Еще одна черта, отличающая сербскую поэтическую сцену и издательские практики – это нацеленность или как минимум открытость к более широкой читательской аудитории с постюгославского пространства, точнее прежнего пространства сербохорватского языка. Четыре из шести республик СФРЮ (Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина и Черногория) пользовались общим языком с региональными различиями, и сегодня, несмотря на последствия войн, «острые углы» в международных отношениях и обособление национальных языков (момент скорее политический, чем лингвистический), в плане культуры эта территория во многом остается единым пространством. Во-первых, современные авторы, не считая самых младших, родившихся в конце девяностых и нулевых, выросли на общей культуре, которая простирается далеко за пределы Сербии. Во-вторых, сознавая, что рынки стран, образовавшихся после распада Югославии слишком малы, издатели и авторы стремятся к «экспорту» своего продукта, тем более что в четырех названных странах такая продукция может циркулировать без перевода. Именно по этой причине большинство сербских поэтических сборников выходит на латинице, хотя в стране используется и латинский, и кириллический алфавит, причем именно последний считается официальным. Культурный обмен с двумя другими бывшими югославскими республиками, Словенией и Македонией, требует перевода, но и они во многом остаются для Сербии более близким культурным пространством, чем другие страны региона, такие, как Венгрия или Румыния.

В контексте вышесказанного тематически мне представляется интересным, что тема войны и поствоенных национальных (зачастую = националистических) идеологий осмысляется в текстах авторов, родившихся в восьмидесятых и переживших этот опыт скорее опосредованно, чем непосредственно. Самый яркий известный мне пример – книга Анны Марии Грбич «Венерины и другие холмы» (2014), которая написана не на сербском, а на западном (прежде всего хорватском) варианте языка. Переводя это в политико-языковую плоскость, понятную русскому читателю, это как если бы сборник молодого российского поэта был написан на украинско-русском суржике (собственно, только такой перевод и будет передавать этот текст в полной мере, но, к сожалению, я не владею украинским). Так сам язык подрывает гласную или негласную идеологическую (само)изоляцию после распада Югославии. В этой подборке приведены четыре стихотворения из «Венериных и других холмов».

Что касается поэтических особенностей рассматриваемого поколения, говорить об общих направлениях или тенденциях с учетом индивидуальных поэтик довольно сложно. Среди авторов новой поэзии есть и те, кто продолжают линию неосимволизма (в числе предшественников можно упомянуть Ивана Лалича, Бранко Мильковича, Борислава Радовича), и представители языковой поэзии (линия воеводинского неоавангарда семидесятых и «поэтов языкового слома» восьмидесятых*), нарративной, ангажированной и перформативной поэзии, причем любые границы являются условными и размытыми.

Приведу две цитаты критиков, которые кажутся мне важными для понимания четырех текстов каждого автора, которые вы прочтете практически без контекста. Итак, во-первых, «во многих случаях поэты <…> понимают язык не как нечто само собой разумеющееся, средство изображения реальности, а как автономный феномен, пребывающий в постоянных отношениях взаимосвязи с окружающей средой, представляющей собой реалитет, – пишет Владимир Стойнич в предисловии к упомянутым выше «Пространствам и фигурам». – Язык для многих из них является потенциалом, сам способ использования которого в поэзии носит символичный характер. Такой стратегический подход противопоставлен более нарративному дискурсу, который вместе с использованием исповедального тона или метафорических транспозиций составлял основу поэтического языка предшествующих поколений, в основном занимавшихся конструированием стабильных текстуальных субъектов, помещаемых в заранее заданное пространство идентичности»**.

Во-вторых, «в дискурс молодых поэтов, будто по указке, вписана философия деконструкции или постструктурализма, и без ее знания в новой лирике вряд ли можно прочитать все слои и все интертекстуальные отсылки, на которых зиждется их дискурсивность; она как будто подразумевает компетентного читателя, что может показаться элитизмом», – замечает Ваня Радакович в вышедшей в 2012 году статье о молодой поэзии***. Как мы видим, история эта не уникальна и вполне знакома опытному читателю современной русской поэзии.

Еще одна тенденция (но не правило), которой следуют некоторые поэты – концептуальная целостность отдельных сборников, тематическая или стилистическая. В результате, с одной стороны, по отдельности книги одного автора могут достаточно далеко отстоять друг от друга, с другой стороны, чтение текстов, вырванных из общей канвы, лишает их некоторого пласта значений, которые создает такой контекст. Среди представленных здесь авторов (и текстов) это справедливо для Бояна Васича, Слободана Ивановича и Анны Марии Грбич.

Во введении к первой, опубликованной в «Транслите» подборке я перечислила основные переводные издания, а также сербские площадки, на которых можно познакомиться с современной поэзией в оригинале. Добавлю публикации и издательства, которые появились за прошедшее время.

В 2014 году Дом культуры «Студенческий городок», тот самый, который провел в 2012 году знаковые для новой поэзии чтения и дискуссии, завершил свой проект публикацией сборника «Restart: panorama nove poezije u Srbiji» («Restart: панорама новой поэзии в Сербии») под редакцией тогдашнего руководителя литературных программ Горана Лазичича. Эта книга, по праву названная панорамой, объединила под одной обложкой стихии более пятидесяти авторов, родившихся в период с середины семидесятых до начала девяностых, редакторское вступление и пять критических текстов, посвященных новой поэзии.

Лазичич выделяет в своем вступлении два ключевых внелитературных обстоятельства, повлиявших на формирование нового поэтического поколения. Это, во-первых, утрата поэзией социальной значимости после развала социалистических культурных институтов вместе с травматичным опытом гражданских войн в Югославии, коллапсом общества на всех уровнях и подъемом националистических идеологий. Во-вторых, информационная революция, изменившая контекст, в котором пишут сегодняшние авторы. Компьютерные технологии и перемещение многих сегментов жизни в онлайн отразились на их поэзии и тематически, и структурно, а также изменили то, как общаются авторы между собой и с читателями.

Расширяя упомянутые выше границы поколения до начала девяностых, Лазичич пишет, что «такие рамки <…> представляются неизбежными безотносительно к конкретным общественным обстоятельствам, в которых сформировалось поколение, и к поэтическим особенностям поэзии, которую оно пишет: речь идет о поколении, которое приходит после авторок и авторов, родившихся в период с конца пятидесятых по начало семидесятых и уже зафиксированных в критике как поколение девяностых»****.

Говоря о поэтике представленных авторов, Лазичич замечает: «Поэтический плюрализм поэзии, которую пишут молодые авторы и авторки в Сербии в последние пятнадцать лет или около того <…> можно свести к двум парадигмам, первая из которых – поэзия на референциальной основе, а вторая – автореференциальная, или языковая поэзия. Эти две линии – это подразумевается – можно провести лишь условно, и их прежде следует понимать как поэтические тенденции, которые нередко даже у одного автора/авторки варьируются от сборника к сборнику и даже от стихотворения к стихотворению: как правило, эти поэтические предпочтения не являются программными и открыто заявляемыми»*****.

Что вышло на русском языке за прошедшие семь лет? Появились два переводных сборника. Первый, «Сквозь бракованный негатив» Алена Бешича в переводе Андрея Сен-Сенькова и Мирьяны Петрович-Филипович вышел в книжной серии «Дальним ветром» издательства «АРГО-РИСК» в 2016 году. В 2018 году в серии «Сербика» издательства «Скифия» вышла книга Гойко Божовича «Карта и другие стихотворения» в переводе Василия Соколова. Божович (р. 1972) поэтически относится к поколению девяностых, Бешич (р. 1975) – скорее к поколению новой поэзии.

В 2015 году в гельмановском Dukley Art Community вышел сборник «Черногорцы: сборник современной черногорской литературы» (проза, поэзия и драма). Редактором поэтической части выступил поэт Владимир Джуришич, а перевели ее Андрей Базилевский и я. Об этом издании я упоминаю потому, что, как было сказано выше, прежнее сербохорватское языковое пространство во многих отношениях сохранило свою общность. Один из авторов, вошедших в черногорский сборник, Слободан Иванович, живет в Белграде, участвует в литературном процессе в Сербии и включен в эту подборку.

Что же касается сербских журналов и издательств, публикующих современную поэзию, хочу упомянуть незаслуженно забытые во вступлении к предыдущей подборке Культурный центр Нови-Сада (Kulturni centar Novog Sada) – он издает журнал «Polja», а еще публикует поэзию в книжной серии «Anagram», затем журналы «Gradina» из Ниша и «Ulaznica» из Зренянина, а также издательства «LOM», «Kontrast» и совсем недавно появившееся «Enklava» и два электронных журнала: Libartes.rs, у которого есть очень скромная, но подающая надежды английская версия, и Enklava.rs. Если же вы хотите следить за новыми именами, их можно найти в книжной серии «Prva knjiga» Матицы сербской, серии «Prvenac» Студенческого культурного центра в Крагуеваце, а также среди молодых лауреатов Лимских вечеров поэзии (Прибой) и премий «Mladi Dis» (Чачак) и «Brankova nagrada» (Воеводина).

Что произошло на сцене за семь лет? На самом деле не так уж много. «Бурление» (определение Бояна Савича-Остоича) рубежа нулевых и две тысячи десятых закончилось, авторы новой поэзии заняли свое место в литературном пространстве, подкрепив его легитимность весомыми литературными премиями. Некоторые премии получили (или же были номинированы на них) те поэты, которых я включила в предыдущую подборку. Активные авторы выпустили как минимум еще один сборник. Для тех, кто родился в восьмидесятых, это в большинстве случаев вторая книга стихов, которая уже позволяет судить об авторской поэтике в перспективе. На сцене все прочнее занимают свое место те, кто родились в девяностых – авторы, критики, редакторы. По большому счету, представители сербской молодой поэзии постепенно становятся средним поэтическим поколением. Думаю, что еще через семь – десять лет мы увидим процессы, аналогичные тем, что происходили в 2009 – 2012 и новое сформировавшееся и заявляющее о себе «молодое поколение».

Несколько необходимых комментариев к представленной ниже подборке. В ней представлены пять авторов, по четыре текста от каждого. Как и в прошлый раз, выбор авторов достаточно субъективен – здесь я имею в виду не вкусовщину, а свою неодинаковую ознакомленность с творчеством разных поэтов. По внешним, прежде всего временным обстоятельствам я руководствовалась в большей степени не объективными критериями, такими, как, скажем, премии, а собственным переводческим «контактом» с тем или иным поэтом. При выборе стихотворений каждого автора применялся очень простой принцип: это тексты из последнего опубликованного сборника, за исключением Анны Марии Грбич – в ее случае определяющим стал тематический фактор. Все сборники, о которых идет речь, вышли в период с 2014 по 2019 год. Если в предыдущей подборке были преимущественно авторы, родившиеся во второй половине семидесятых, то в этой бóльшая часть специально отведена тем, кто родился в восьмидесятые. Эта публикация ни в коем случае не претендует на выбор «лучших из лучших», у нее другая цель: показать вам небольшую часть того, что сегодня происходит в сербском литературном пространстве.

– Анна Ростокина

* Goran

Lazičić. Restart: panorama nove poezije u Srbiji // Dom kulture Studentski

grad, 2014.

С. 13.

** Vladimir

Stojnić, Prostori i figure, Službeni glasnik, Beograd, 2012. С. 11. (здесь и далее перевод мой –

А.Р.)

*** Vanja Radaković. Jezik iskustva ili iskustvo jezika: zbivanja u mladoj srpskoj poeziji // Beogradski književni časopis. Br.

26. 2012. С. 62.

****

Goran Lazičić. Restart: panorama nove poezije u

Srbiji // Dom kulture Studentski grad, 2014. С. 11.

***** Там же.

Боян Васич

ПОВАЛЕННАЯ ВИШНЯ

Она заговаривает первой, она шепчет:

приляг рядом со мной, открой этим

падением дверь для других, еще

один образ в своих

словах, разделим это короткое

время, дыхание, рассеченное

надвое, я поведу вверх по склону

стадо тощих вдохов, ты поведи

вниз по склону тучных овнов

выдохов, вслушайся снова в

падение теплой кроны в себе, пусти

в бронхи упорный запах мяты и

дикого базилика, прильни взглядом

к открытому камбию, пусть

взыграет еще на миг твое существо,

опершись на черенок топора, пока ты

стоишь надо мной, влюбленный, красный

и взмокший, с босыми ступнями.

ДИКИМ ТУТОВНИКАМ

Это скрытые царства, заброшенная обочина,

вросшая в грязь канистра из желтого пластика,

окончательность почвы, укрытая бесцветными

листьями. Таковы и ходящие здесь пророки,

колхозный сторож, облегчающийся на одуванчики,

барсук, выглядывающий из норы, не увидев бога,

фазан, прилетевший под сплетенные стволы на ночевку,

как вечер, пространство, которое весной

заполоняют черные и белые гроздья,

соцветия, набрякшие от колыханий кадила мая,

в согбенную массу и перешептывание побегов

низвергнутая вертикаль дерева пустельги. Это

ваше царство, вечное раскачивание в трюме

ветра, слушание старых тракторов, вскипающих

от прилива и отлива полудня, зрачки,

ширящиеся, словно паутина по терпким

чернилам бузины и полевым цветам. Охраняйте

его и дальше, малые тутовники, незримые для глаза,

сводящего пейзаж к пользе, невыразимые для языков,

словно в гнилой зуб, втянутых в полость

собственных понятий.

ЛИПА

Спрашиваешь, почему я не пишу о тебе,

о том, как ты обходишься с подручными

предметами, идеях, которые держишь

завернутыми в яркую фольгу, или о чем-то

еще, желаниях из тонкой, ломкой

пластмассы, упавших за стиральную машину

или под кровать, вместо которых слишком быстро

пришли другие, или о твоих движениях, держателе

острых взглядов, о фильтре ненужных слов,

счетчике вдохов, о рассветах, которые

снимаешь и вновь натягиваешь, навязчиво и крепко

прижимая к коже эти солнца, холодный

дождь или безветренный день. Я по сути и

пишу об этом каждый раз, просто

сидя рядом, обездвиженный и полный,

как липа, внутри которой в конце марта

просыпается рой шершней.

ВИД С АВТОТРАССЫ

С этого расстояния не видно

отчаяние, всю раздельность и

судьбы, вписанные в пространство

между широкой рекой и линией

гор, не видно птиц, и того, как

сосед втихую крадет у соседа, не

видно длинноту дня, удушье

ночи, не слышно лягушек, замерших

под кроватями, с автотрассы

не видно людей, засевших в

трактире, и того, что сидит

в них, пока те грызут край стаканов и

тащатся по проселочному пути с разбитой

башкой, на всех одинаково льет

свой тщедушный свет эта луна, на

маки, репей, бензоколонки, на

все эти еще теплые

травы, полные пластиковых

бутылок, отравы и стекловаты,

в которые в полночь из прицепа

трактора с выключенным светом ударом

ноги выбрасывают вздувшуюся падаль.

Боян Васич (Bojan Vasić) (Банатско-Ново-Село, 1985) опубликовал три сборника стихотворений: «Srča» («Осколки», 2009), «Tomato» (книжная серия caché – самиздат, 2011), «Ictus» (серия caché, 2012), «13» (серия caché, 2013), «Detroit» (серия caché, 2014), «Volfram» («Вольфрам», 2017) и «Toplo bilje» («Теплые травы», 2019). Лауреат премий «Mladi Dis», «Matićev šal», а также премий им. Мирослава Антича и Васко Попы. Его стихи включены в ряд подборок, представляющих поэтическое поколение. Переведены на словенский (билингвальное издание «Črepinje/Srča», 2015), польский и английский языки. Пишет литературную критику. Член Сербского литературного общества. Живет в Панчево. В этой подборке публикуются стихотворения из сборника «Toplo bilje» (2019).

Слободан Иванович

УЛИТКИ

Улитки – бедные гости, завсегдатаи

водных помещений, они почти стопроцентно

состоят из мышечной массы и тем самым заслужили место в вечном

Геркулесовом пантеоне, улиткам поют суровые

песни и грозят расправой топором по голове, они

неизменно приходят к цели, хотя стартуют позже и ползут медленнее других,

мы находим их скорлупки пустыми и белыми, кальциево-известковыми,

на пляже среди песка, а то и у себя на балконе, их

существование не сводится к простому хрусту, когда мы

неосторожно шагаем после дождя, здесь я, конечно же,

описываю улиток с домиком, только их я и считаю настоящими

представителями этого благородного слизистого рода, потому

что дом, чья мы есть составная часть, преследует меня, как

кочевника, и потому что концепция несения дома на спине

вводит в уравнение того, кто никогда не покинет

родной очаг, никогда не оставит родителей,

кто срастется со своими комнатами и ванными, потому-то

он и есть гермафродит без четкого женского принципа

вербальности и воды, без мужского принципа топора и земли,

и потому вечно будет ходить по лезвию острой бритвы и

выживать, оставляя за собой толстый перламутровый

след, в котором можно прочесть все его фамильное древо.

РАКИ

Раки – стражники, возможно, даже вышибалы в клубах,

тиски их клешней объясняют сжимаемому сложность

устройства его нервной системы, их окраска ярка,

так как они хищники, они двигаются боком или пятятся, так

как выходят за рамки ясного и простого, они

адепты силы и потому защищены панцирем, который мы, человеческие

существа, узурпаторы силы, с легкостью пробиваем, находя под ним

вкусное мягкое мясо, собственно, эта их анатомия, панцирь,

прикрывающий мягкотелость,

доказывает, что они адепты силы, ведь простое свойство адепта силы –

чувствительность,

заставляющая его порой всплакнуть, как в том фильме, где стоматолог –

убийца, а убийца – Брюс Уиллис, чувствительный и мягкосердечный,

у раков нет сердца, они убивают в мгновение ока, но они ловкие пловцы,

впрочем, как

все адепты силы, они трусят, когда их загонишь в угол, они плоски и легко

и быстро прячутся, раки – это и лангусты, те всего-навсего длинные раки,

своей броней они напоминают нам, человеческим существам, как мы сами

стремились выглядеть в пору панцирного Средневековья.

АПЕЛЬСИНЫ

Апельсины – перетекание света в

сумерки через крыши, тонкая

корочка мусаки, запеченная ровно

в меру, они оставлены круглыми, их нащупываешь

в карманах, их дают другие знакомые руки,

порой бабушки на Рождество, как величайшую драгоценность,

апельсины просты, как их грубая кожура, они человечны

и придают угрызениям пьянящий вкус, взбрызгивая сок

к нёбу или на язык, становящийся гребнем. Апельсины

бывают порой темны, могут быть освежеваны, а их кожура

оставлена на печи, насыщая воздух больничным запахом,

апельсины растут в местах, куда мы ездим,

но где никогда не живем, вечно пустых, их

косточки могут ускользнуть между пальцев, мякоть

состоит из множества овальных мешочков,

образующих сети, сети же образуют дольки, затянутые белой

паутиной, что порой толста, как банковская

квитанция, апельсины как женщина, снимают с себя слой за слоем, пока

их не высосут, не проглотят, не выжмут горлом и языком, не раздавят руками.

ЧАИ

Темные жестяные утра умещаются в стаканы. Чашки, кастрюли

коробки. Чаи – водяная уловка, чаи – грубые

остатки восточных стран, чаи – повседневная синтетика

и утеха, примета голубой крови, содержание жизни богатых. Чаи

тверды, когда их перемалывают в заварку, чаи – это пыль,

как почти все комнаты, чаи – луга, которые никто не

косил. На жестяных веках, заржавевших от чая, проступают

пятна, которые не вывести даже многодневным скоблением, чаи

убили пару пациентов зубных и художников, о них, как и о

карьере, необходимо думать. Следует посвятить им жизнь, насыпать

в каждый носок пригоршню сухого остатка дня, который и есть

чай, прежде чем его погрузят в забвение. Чаи жаждут

осознания, чаям нельзя верить, и непременно следует тщательно замерять

количество выпитого чая, ведь вода внутри тела не должна

быть искусственно теплой.

Слободан Иванович (Slobodan Ivanović) родился в Никшиче (ныне Черногория) в 1988 году, живет в Белграде (Сербия). Отец одной Вишни, супруг одной Ани и автор одного сборника стихотворений. Его тексты включены в русскоязычное издание «Черногорцы: сборник современной черногорской литературы», Dukley Art Community, Budva, 2015. В этой подборке публикуются стихотворения из книги «Osobine» («Свойства», 2014).

Анна Мария Грбич

ИЗ КНИГИ «ВЕНЕРИНЫ И ДРУГИЕ ХОЛМЫ»

***

жалкая весна.

когда мы пришли из гор, мать сказала, что я защитник.

и так я понял, что она состарилась, ей нужен кто-то сильный,

кто поможет ей мочиться и жевать,

а потом спокойно уйдет на блядки и на пьянки.

ничто на свете не старится страшнее матери:

груди мешками и холмы на пальцах

одни забытые воспоминания под линией ресниц:

Италия с открытки, а не с ладони.

пусть хотя бы умерла вместе с отцом, но нет, она ссыкло,

что хочет жизни под предлогом наблюдения

за внуками, кино, морем в июне,

на самом деле ей нужны одни рассветы и закаты,

что бы ни заставляло их тянуться за пределы смысла.

каждый раз, растягивая кожу вокруг глаз,

ты истончаешься в зеркале.

я хочу тебе все это рассказать, потому что

кто лучше поймет

нежную ярость без опоры, ранний желтый

цвет, опавший

по собственным ступням,

когда-то одичалый.

думаешь, ты реализована во всем и во всем

самодостаточна.

да и я был смешон.

делал вид, что люблю шагать в одиночку

шел по площадям и игнорировал людей,

лишь изредка замирая перед псом или вырванным

листом газеты,

больше ухоженный, чем взаправду смелый,

больше смелый, чем взаправду свой.

***

скажем начистоту, это жалкая весна.

в холмах, среди которых я вырос

и куда езжу только читать серьезные книги,

все еще пламенеет растение, похожее на тебя –

афазия,

и не будь это злой бурьян, что душит, знай,

я никогда бы не сравнил тебя с цветами

афазия не знает меры.

расцветает под боком у толстых, голосистых коров

в их животах она по-прежнему живет, вскипает и рвется в

мир

вся ширина детского взгляда была: одна

афазия в цвету,

единственная неумирающая сила, сытая

самой собой.

жалкий зеленый край,

женщина и та отраднее, чем ты.

твой рот, набитый дешевым шоколадом,

небрежный к своим любовникам

твой вонючие волосы и грубая кожа на

локтях

Богородица, как ты прекрасна, коль и вопреки

этому режешь неразделимое

перемалываешь судьбы

остраняешь и холмы, среди которых я вырос

я на это взглянуть не смею,

афазия не знает меры

и только лестницы остались сакральными местами,

но негде преклонить колени.

***

почему ты не сдохнешь в любой доступной форме?

как предмет, не сломаешься о чью-нибудь

крепкую руку

или не повесишься снаружи здания.

это было бы на тебя похоже.

соседский гам, прижатые к детским глазам ладони,

которые пару минут назад

дрочили или раздавали оплеухи,

лозунги и газетные статьи,

высшая цель, комментарии твоих друзей.

слухи, развращение эмоций, рассказы о том,

что ты была всем в мире и все могла

ты прежде всех бросаешься навстречу ветру

я знаю, ты это делаешь

только когда уверена, что

сохранишь голову на плечах

за это я тебя и любил.

ты бы могла из-за неудачного утра вызвать новую войну

истребить все считающее себя нацией и потом просто-напросто

улыбнуться и сказать, что теперь тебе

лучше

я всегда верил, что ничему нельзя

верить

ты всегда заставляла меня повторять я люблю тебя

и каждый раз как я превращался в пернатую

желтоклювую дрянь,

ты качала головой, ведь тебя это

больше не касается

можно подумать, тебе есть дело, ты куришь свои

бесконечные сигареты,

да ебись ты конем,

грязная шлюха, которая не мажется кремом и не чистит ногти

и специально забывает даты, чтобы дать себе

растеряться,

притворяясь невинной и хрупкой

сдохнешь ты наконец?

накачанная пневмонией и табаком,

словишь туберкулез и будешь сидеть там, в моих холмах,

еще более роковая?

удовлетворят ли тебя друзья и мальчишки,

или ты будешь считать себя хламом,

и только мне,

венскому мальчику, так ты сказала,

разрешишь одевать тебя

тебе давно надо было меня прикончить.

***

разоренная или рассеянная, война присутствует.

что знает об этом Мили

и покажет ли время иное,

вернет ли ее случайно домой

сорвет ли она свои дорогие тряпки и

поможет бабкиной сестре копать

подаст ей стакан воды, уснет в ранние сумерки…

никогда. Мили говорит, поехали завтра в Финляндию

там в последний раз воевали в 19 веке, да

и тогда резня была не особо.

скажем об этом начистоту.

разоренный или рассеянный, я присутствую, и здесь

я не закончился

и пока не замкну круг за собой

и пока он не сгорит

и пока ты не соберешь пепел своими грубыми руками,

мне никуда не деться

здесь мне проще, потому что

я плевать хотел на их праздники, хуяздники

зажженные здания, официальные офисы

красивых и страшных женщин

медицину и целителей

и все мне легко разделить на добро и зло.

это возможно только в таких местах, как это

где небо наполовину в ярости

наполовину плодородна земля

под которой я люблю женщину

что плачет одинаково, когда умирает ребенок или

заканчивается роман

что поделаешь, обязало меня отечество

оставаться прежним

длинный закатный луч пролистывает и мое имя

прежде чем заглотить окоем, а

Балканы и Бог я пишу с большой буквы, потому что только

они меня все еще трогают

никогда. а в сердце я все тот же малокровный малый

злившийся

что должен уехать из своей славной комнаты

с видом на Венецию, сверкавшую и под

борой и в тумане

разоренное или рассеянное, ничто пока не закончилось.

я изливаюсь в ладони и пизды

надеюсь на лучшее и что ты умрешь, а я уйду в

революцию

и буду делать вид, что все в этом мире

сражается за одно воспоминание:

сцена, которой ты не видела

две теплые руки, сжатые и готовые к бою

даже во сне,

себя, как невероятно ты спишь.

пускай.

оставь.

Финляндия далеко.

Анна Мария Грбич (Ana Marija Grbić) родилась в 1987 году в Белграде, где живет и работает и сегодня. Училась на филологическом факультет Белградского университета, там же окончила программу Master и сейчас учится в докторантуре. Учредитель организации Argh, редактор, ведущая радиопередач и преподаватель писательского мастерства. Опубликовала три сборника стихотворений: «Da, ali nemoj se plašiti» («Да, но ты не бойся», 2012), «Venerini i ostali bregovi» («Венерины и другие холмы», 2014), «Zemlja 2.0» («Земля 2.0», 2017), а также устную биографию югославской группы «Idoli» («Idoli i poslednji dani»). Сейчас к выходу из печати готовится ее первый сборник рассказов. В этой подборке публикуются стихотворения из сборника «Venerini i ostali bregovi» (2014), который можно читать как поэму.

Петар Матович

СИЯНИЕ

Утро, поднимается туман, цвета сверкают

неправдоподобно, гул тишины в выключенной

электрике, лето, и сливы рвутся соком,

как человеческие нервы, как солдаты,

пересидевшие в траншеях, эта чрезмерная

зрелость – чистый ПТСР, память: дни

балканские кровавы, рушится крыша

в пламени, книжные полки и

семейные альбомы, время от времени

взрываются дезодоранты,

о чем шепчет косметика?!, эти туши,

их плавкий пластик, предметы

преследуют похуже плоти,

сегодня стихи нужны, чтоб

разобрать, что за словами, что за всем,

поэзия важна, не так, как деньги или хлеб,

но словно морфий, но почему же в это лето,

когда все брызжет полнотой, зрелостью,

где лето в шаге от зенита, внутри

сплошной распад – насилие, одно насилие,

разнузданная ярость: других сравнений

нет.

НА ПЕРИМЕТРЕ

Еще бьются волны, поднятые этим судном,

о скалы с раками и прозрачной зеленью

моря под ними. Так же и тени сосен

взволнованы – миноносец HMS Defender

встает на прикол в виду Лоры*; речь,

разумеется, о миссии мира и помощи.

А вокруг лодчонки ветхих восьмидесятых,

разноголосый гам купальщиков и приемников.

Сорок семь тысяч морских миль,

девятнадцать портов, одиннадцать стран и

готовые пушечные стволы повидала эта

серость оттенка северного моря, родных краев.

Этот бледный металл, краска, что поглощает

и отбрасывает ничто, силуэт низкой отражаемости

в стремлении быть незаметным – легко нарушают

пейзаж.

Любознательность наблюдателей выдают блики

линз биноклей. Эхо радара на экране

не показывает в укромной тени читателей

книг, и бронзовые тела на скальном

уступе, и отличность дыханий в чистых

солях, только контуры возможной опасности.

Море в порту не взъярилось, не хлещет

лодки. Далеко сирокко, несущий с собой суицид.

Перебираешься в предвечерье на окрестные горы

и ждешь, пока белизна парусов на фарватере

с моря мощно хлынет мимо HMS Defender’а

и пристанет внутри, как покой: покой и свобода.

Сплит, 22 июня

* Лора – военный порт в Сплите (Хорватия), в прошлом крупная военно-морская база Югославской народной армии. Во время гражданской войны в Хорватии (1991 – 1995) служила лагерем для сербских заключенных.

ОТРАЖЕНИЯ

Репетитивные ритмы кварталов, дымки

скрадывают цеха грязных технологий и

рабочие бараки, следует обманка: город есть

лишь в отражениях зданий на стекле

высоток. Из них растут ущелья,

на дне потоки света, с этих вершин

ты принимаешь ночь, усыпанную красными

сигналами сотовых вышек: из звука тока

в линиях передач приходит медитация

в моменте: диалог поселений и организмов.

Это не удивительно. Это борьба

за теплоты и адаптации. За дление.

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА

Сейчас ты скользишь сквозь город,

не замедляясь, и это миг,

когда ты начинаешь думать ни о чем,

двигаясь равномерно медленно, не

касаясь сцепления и рычага скорости,

газа и тормоза,

синхронно

со светофорами сквозь

ущелья небоскребов, сквозь

кривые отражения в широких стеклах

и алюминии; здесь тротуары

без деревьев, пылают символы

брендов: лица манекенов

в витринах переводишь в

мимику усталых пешеходов,

переходы в шкуры зебр, их бег

в саванне, красное и синее мерцание

вспыхивает на зрачках, руле,

руках, но ты течешь

без остановки,

delivery boy

сворачивает из потока, на

жилете флюоресцентные полоски,

и у рабочих, огородивших шахту,

гам таксистов-иммигрантов и

отбойных молотков, отдельность

продолжается образом

опытного

моряка, который

больше не

страшится моря,

без суши месяцами:

где-то на мачте ты существуешь в одном

мгновении, как в вечности: находишь

что-то наподобие покоя в

нефтяном дыму, под звуки в fade’е,

крупные кадры,

остается позади

смог сумерек;

это твоя экосистема:

доверься дыханию, хлорофиллу,

синхронно с машинами, снопами

света озаряется вид в зеркале

вместо высоток, повторяешь

вполголоса синхронно,

двигайся синхронно!